自2025年起,已连续成功举办十届的国内外口述历史领域重要交流平台“中国口述历史国际周”,正式升级更名为“中国口述历史国际展”。这一调整旨在呼应活动行业影响力的未来提升方向,更为进一步拓展中国口述历史传播维度、深化行业交流合作,同时优化公众参与体验等奠定了新的基础。

以下为本年度部分入围项目(以首字母排序):

《八路军口述史》

张军锋 中央党史和文献研究院研究员

江苏人民出版社2015年出版,全书144万字。本书是大型纪录片《八路军》的延伸成果,从400位八路军老战士采访素材中精选227位,组织20多位学者历经数年整理完成。内容涉及八路军改编出征到抗战胜利所有重要的战役、战斗、人物和事件,不但包括军事斗争、政治斗争、各根据地的创建发展、抗日军政大学和干部的教育培养、新闻宣传和文化文艺工作、国际援助和国际友人等大的方面,而且包括后勤粮袜供给、兵工、战地医疗卫生、情报工作、对敌工作、反战同盟等许多过去较少引起人们注意的内容。本书对认识和研究中国抗日战争,特别是对八路军历史的认识和研究有着不可替代的价值。尤其对八路军老战士独特的生死经历、生命体验和抗日战场的微观研究具有文献标本的意义。

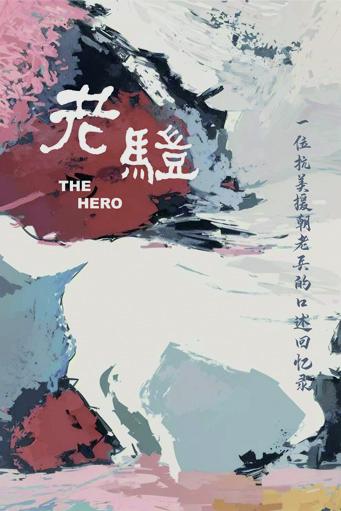

白二爷治沙:用坚守换绿洲

包玉枝 内蒙古师范大学民族学专业在读生

本项目以内蒙古和林格尔县“白二爷沙坝”治沙历程为核心,通过亲历者口述,记录一代人如何将肆虐黄沙变为葱茏绿洲的艰辛奋斗。访谈以个体记忆折射中国荒漠化治理的宏大叙事,展现坚韧、智慧与自然共生的生态智慧。我们以声音和文字留存这段“把沙漠逼退”的鲜活历史,向世界传递生态文明建设的中国实践。

百岁抗战老兵李金海口述

张焕财

我采访的这位老人名字叫李金海,陕西蓝田县汤峪镇肖家坡人,生于一九二二年五月十六,一九三八年当壮丁,正逢抗战,但是他的兵种原因他说没打过仗,一九四八年随部队起义,一九五零年退伍复原返回故乡,李金海老人口述内容包括抗战,家族史,村史,个人史等多方面内容。从一九二二出生到二零二二去世,几乎讲完了他的一生。

不灭的心火

李欣迪

孔雨童

2025年5月我们采访团队走进山东省临沭县朱村,从王克昌推着小车支援前线抗战的故事,到三代人接续军民鱼水情建立纪念馆,红色沂蒙精神代代相传,心中的家国之火冉冉不灭。目前已采访四位不同年龄的朱村人,制作视频一条,撰写稿件一篇。

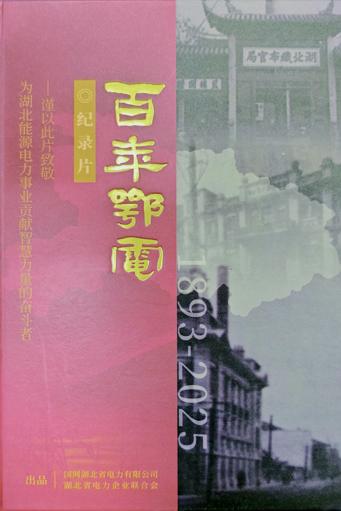

《百年鄂电——透过历史看发展》

国网湖北省电力有限公司

《百年鄂电——透过历史看发展》该书专为纪念湖北有电130周年而著,编纂过程中,采访了大批湖北电力发展的亲历者与见证者以及他们的后代,以鲜活口述串联历史脉络,用珍贵记忆还原行业变迁,为湖北电力百年征程留存了极具价值的文字印记。

百卅长歌 生生不息——大生集团口述历史

江苏大生集团有限公司

南通大学张謇研学社

本项目选取江苏大生集团130年发展过程中的创始人后代、离退休厂级领导、省级以上劳模工匠、“两代表一委员”、中层干部、基层职员及“大生子弟”等共计40人,抢救性收集、整理其口述史料,配合大生集团相关历史资料及照片,由上海辞书出版社出版发行。生动再现“大生人”与百卅老厂“同呼吸、共命运”的心路历程,补白中国纺织史、中国近现代史等宏大叙事中的生动细节,还原个体生动、鲜活的生命历程。

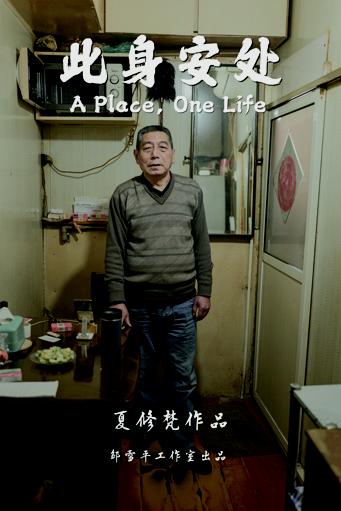

此处安身

夏修梵

邹雪平工作室

温哥华

Lord Byng Secondary School

这部作品深入探讨了个人历史与现实的交织。吴爷爷,作为70年代知青,曾下乡支援江西乡村,后返沪工作。影片聚焦吴爷爷的日常生活,透过他的口述,感受到那段波澜岁月。尽管吴爷爷现居于不足20平米的小屋,但他依然以乐观心态面对生活,这份坚韧与豁达,正是影片所要传达的精神内核。

瓷里看中国:传承与变革——景德镇老艺人与“新景漂”口述史

中国社会学会口述与社会记忆专委会

2025年3月,利用中国社会学会口述与社会记忆专业委员会在景德镇举办成立大会的契机,南京大学当代中国研究院邀请数十所高校和科研机构的学人,深入景德镇田野,展开以陶瓷行业从业生命历程为主旨的口述历史考察。我们的考察对象分为三类:世代居住在景德镇并长期从事陶瓷业的“老艺人”,近二十内年“漂流”到此追逐梦想的“景漂”青年,从五洲四洋来此寻求异域文化体验的“洋景漂”。数百万字的口述史资料,不仅展示了一幅色彩斑斓的多元文化图景,也让我们以一个城市和一个产业为窗口,触摸一个时代的脉动。

传家承训立己

江苏省锡山高级中学

2025年暑假期间,由惠山区委宣传部主办,天上村前四馆与江苏省锡山高级中学协办的馆校共建活动,在天上村前四馆正式启动。2024级口述史课程班的同学们深度参与了天上村前四馆志愿讲解活动以及家风家训口述史采访工作。学生们利用假期时间,化身家乡文化的传播者,用生动的语言在四馆内向来访游客详细介绍天上村前的历史变迁、名人故事以及蕴含其中的家风家训,让静态的史料变得生动鲜活。讲解的同时,还精心梳理了家族传承的家训故事,将文字与影像相结合,以丰富的形式呈现家风的时代价值,让更多人了解到优秀家风家训对于个人成长和社会发展的重要意义,生动诠释了“从历史中来,到历史中去”的文化传承新范式。

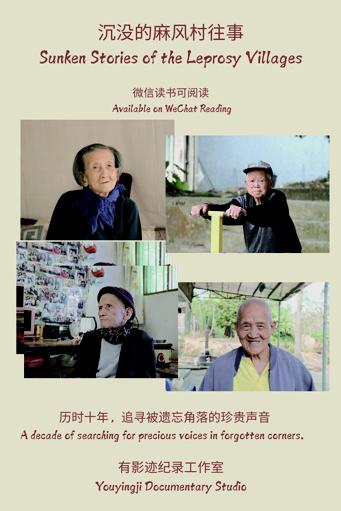

沉默的麻风村往事

有影迹纪录工作室

我们的工作始于2014年的麻风村口述史影像项目。十年间,项目团队深入全国30余个麻风康复村,访谈了近百位康复者、医护人员及家属,整理出数百万字的口述誊录稿和大量影像。

主要成果:超过20万字的非虚构作品,部分结集见《沉没的麻风村往事》(微信读书2025年出品),如今正在筹备出版中。目前,聚焦揭阳麻风村的纪录片《河桥》(导演张馥兰)正在后期拍摄,预计2026年年底完成制作。

尘埃与星火——一位医生的时代漂流

宋佳晨 北京市十一学校高三学生

历史长河奔流不息,个体的生命如尘埃般渺小,却因时代的淬炼迸发出星火般的光亮。《尘埃与星火》是我根据年近九旬的姥爷口述整理而成的回忆录,全书以第一人称视角,真实还原了一个在战乱与贫寒中挣扎求生的少年,如何一步步成长为一名仁心仁术、信仰坚定的军医这一动人历程。他跨越半个多世纪的人生历程跌宕起伏,我不仅记录下一段非凡的人生,更触摸到那段远去的岁月,感知到历史真实的温度与重量。这是一次跨越时空的对话,也是一次深刻的精神传承。

从伊万诺沃到祖国:红色后代在俄罗斯与中国之间的旅程

Maryna Belkova(玛丽娜) 记者

这是关于在1949年新中国成立前夕的动荡年代,一批特殊的孩子承载着时代的印记——他们是中华人民共和国开国元勋的子女。面对国内复杂的局势,父母们不得不做出艰难抉择,将年幼的孩子送往数千公里外的苏联伊万诺沃国际儿童院。1939年第二次世界大战爆发,苏联人民随后投入了艰苦卓绝的反法西斯斗争。在那段烽火岁月里,国际儿童院的中国孩子们与苏联人民并肩作战,用稚嫩的肩膀承担起力所能及的支援工作,为反法西斯战争的胜利贡献了独特力量。战争结束后,当这些已步入青少年时期的孩子们回到祖国时,却面临着陌生的文化环境——多年的海外生活让他们几乎遗忘了母语,苏联的生活烙印与中国的现实生活产生了微妙的碰撞。他们如何跨越语言文化的鸿沟重新融入祖国?苏联教育体系在他们世界观形成期留下了怎样的印记?如今俄罗斯社会又是如何铭记这群”国际小战士“在伟大卫国战争中的特殊贡献?这些交织着个人命运与时代记忆的故事,都在纪录片《带俄罗斯口音》中得到了温情呈现。影片通过当事人的珍贵回忆与跨时空的文化对照,不仅勾勒出一代红色后代的成长轨迹,更在历史烟云里打捞起一段中俄人民共同抗争的温暖记忆。

城市古建筑的保护、传承与利用研究——以洛阳鼓楼和内乡县衙为例

信阳师范大学汉风楚韵队

本项目是信阳师范大学汉风楚韵队2024年11月参加河南省第四届口述史大赛的作品,获大赛三等奖。随着中国现代化进程的加快,古建筑的保护、传承与利用越来越受到重视,但是城市古建筑在保护、传承与利用方面仍存在诸多不足。本项目以河南省内乡县衙和洛阳鼓楼为例,对城市古建筑的保护、传承与利用方面的相关问题进行了探讨,旨在为城市古建筑的保护、传承与利用提供参考与借鉴。本项目共访谈了4人,已完成相关访谈。

成子湖畔打鱼人

泗阳县档案馆

泗阳县档案馆开展口述历史与影像记录工作,在2020年10月洪泽湖省管水域实行禁捕退捕前后,多次深入湖区,以卢集镇高渡村、裴圩镇裴圩居委会为主要调研点,面向渔民进行口述历史采集,并于2021年制作完成《成子湖畔打鱼人》专题片,多篇采集手记及文章在媒体平台刊登。本项目以典型故事和生动画面记录了洪泽湖禁捕退捕之际渔民们的真实想法,展现渔民们依水而居,以船为家,向湖而生的生活状态,宣传了“绿水青山就是金山银山”生态保护理念。通过口述历史和影像记录的方式,留存他们祖祖辈辈捕渔的记忆,从而留住水灵灵的渔耕文化。

“长话”家族史写作项目

广州南方学院文学与传媒学院小传统故事平台

本项目由广州南方学院文学与传媒学院民俗写作平台“小传统故事”师生共同完成。时代变迁与全球化浪潮中,传统家族记忆正逐渐淡化,本项目旨在记录传统家族记忆与长辈的回忆与故事,让宏大叙事下家族与个体的故事被倾听留存。

2025年3月本项目十篇家族口述史已定稿,并于四月进行展览,十篇口述史分别记录了十位长辈的人生故事,也是十个家族的口述历史。下一阶段,“长话”家族口述史项目计划推广口述史写作,为更多长者书写口述史。

成为你的决心——当我们谈起一位女性主义者的成长

涂晓华 中国传媒大学新闻学院副教授

王梦楠 中国传媒大学新闻学院本科生

与孙百卉老师相识于中国传媒大学开设的《影视艺术与女性研究》一课的我们,这一次有幸与老师对谈,了解她的生命历程。我们谈及亲密关系,也谈到她的学术之路,然而,整个访谈对话的核心始终离不开“女性”这个关键词。作为资深媒介与女性关系的研究者,她是中国女性主义发展的观察者,也是亲历者。从字里行间,我们看到她与无数女性的生命轨迹重叠,又坚定地走着独属于自己的路。漫长岁月,她始终与中国女性主义同频共振着。

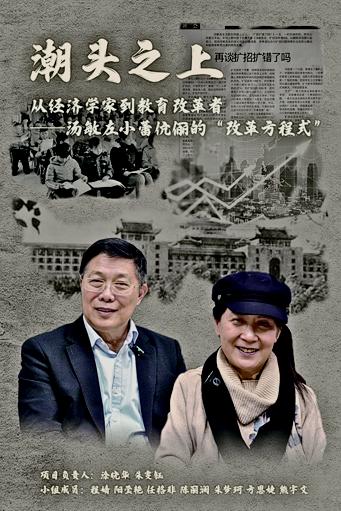

潮头之上:从经济学家到教育改革者——汤敏、左小蕾伉俪的“改革方程式”

涂晓华 中国传媒大学新闻学院副教授

朱雯钰 中国传媒大学新闻学院研究生

本项目围绕经济学家汤敏与左小蕾伉俪的人生历程展开,聚焦其从学者到教育改革者的身份转变。通过口述访谈,记录他们在恢复高考、出国留学、提出“扩招建议”、发起“青椒计划”等关键节点的经历与思考,展现改革开放以来中国社会的深刻变迁,以及这一代知识分子的责任担当与思想演进。项目已完成采访、资料整理及视频制作,旨在留存时代记忆,展现二人学术成就与公益情怀,弘扬其推动教育公平与社会进步的实践精神,为当代青年提供历史参照与价值引领。

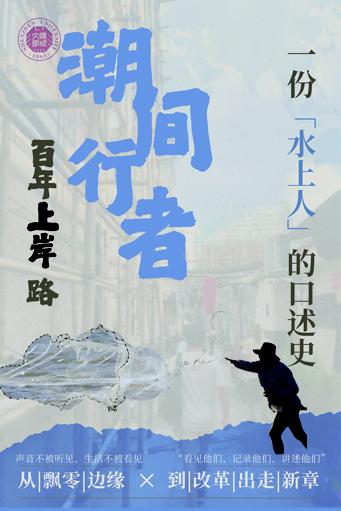

潮间行者:广东沿海水上人的“上岸”问题与现代化转型研究——基于陆丰甲子地区的口述史调查

深圳大学山海一甲子突击队

广东沿海地区存在着大量“水上人”,以船为家,以渔业为生。本项目聚焦该群体,以陆丰甲子镇为核心研究区域,运用历史人类学与口述史方法,通过实地访谈与文献互证,系统梳理其从明清至当代“上岸定居”的社会转型历程,揭示渔业秩序百年变迁。项目已开展多次实地调研,获第十四届全国大学生口述史成果交流赛决赛一等奖。旨在还原边缘群体的集体记忆与文化建设历程,为中国式现代化进程中的渔区振兴与群体融合提供历史参照。

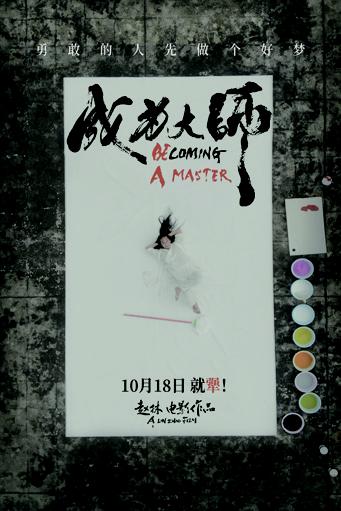

成为大师

北京新照影业有限责任公司

全世界50%以上的名画仿制品都出自深圳大芬村,村中还有原创画家,庞大师、一凡、冬天,与充满现实功利的商业环境格格不入。导演通过2020年对他们近1年的观察与纪录,反映了在时代变革中,大芬油画村从“复制画”到原创为主的进程,也展现了坚守其中的艺术家的品格。

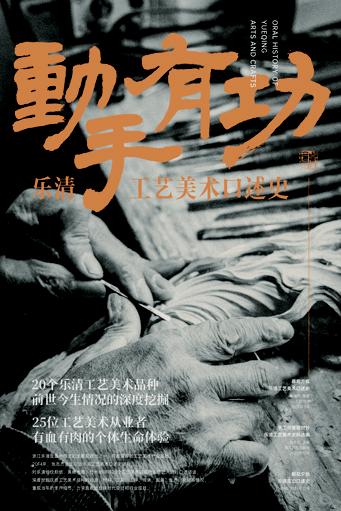

动手有功——乐清工艺美术口述史

张志杰 浙江省乐清市社科联副主席

乐清是温州模式的主要发源地之一,有着深厚的工艺美术产业基础。2014年,时在乐清二轻工业联社工作的张志杰启动乐清工艺美术口述史项目,挖掘乐清细纹刻纸、黄杨木雕、花边等20个工艺美术品种的技术扩散、材料、工具、工序、销售等情况,再现上世纪下半叶以来的组织生产和流通使用场景,反映温州地区经济社会变迁情况。本项目注重口碑史料与田野调查、档案资料的综合利用,有《器局方概--乐清工艺美术口述史》(三联书店)、《手工珍重随时好--乐清工艺美术史料选编》(西泠印社出版社)、《朝花夕拾--乐清花边口述史》(视频)、音频课程《人文乐清—乐清工艺美术小传》(三联中读,2021)等初步成果。

第五季《深圳口述史》(深港故事篇)

深圳市政协

深圳晚报

第五季《深圳口述史》(深港故事篇)将精选100名在深港关系领域的建设者代表,以他们鲜活而饱含情感的故事勾勒深港合作的时光图景,描摹人缘相亲、商缘相连的时代画卷,叙述深港“双城故事”,展现一河两岸深港一家亲的温馨底色。第五季《深圳口述史》采取文字、照片、录音、影像档案记录、短视频、纪录片、图书、展览等多种形式,让文史资料“动”起来。相关书籍、纪录片已发布,其中百期连载全网累计传播量达5.8亿,短视频传播量超6500万,音频全网覆盖传播量超1.2亿。

大爱无痕——民国女子孙其节的校园生涯

范琅 东南大学退休教师

以孙其节的日记为素材,讲述她在民国逆境中坚韧不拔的人生历程。为争取女性独立、自由、民主,为抵制封建专制家庭束缚,她断绝了父亲的经济支持,考入北师大,勤工俭学,以女性的尊严鞭策自己。抗战羁旅在贫困山区,为孩子开办识字班,在战火中救护受伤难民,战后创办女子师范学校,临终才放下她的笔。该项目以平实的语言讲述了大爱无痕的行为、强国必先强教的思想,同时也折射了20世纪上半叶中国知识女性的坎坷经历。

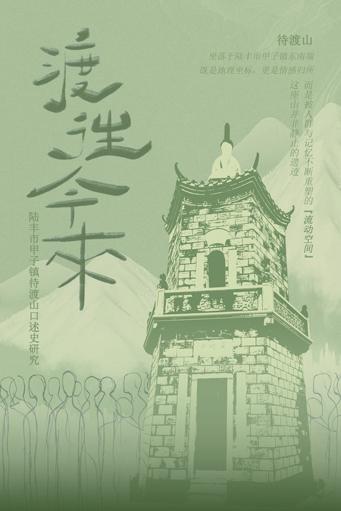

“渡”往今来——以陆丰市甲子镇待渡山口述史研究为中心

深圳大学人文学院甲子渡声实践团

待渡山是广东陆丰甲子镇的历史文化地标,承载宋帝驻跸、红色革命等记忆,现存多类遗迹,但面临古迹失修、记忆断裂等问题。

项目以口述史为核心,采用“主要人物+多元群体”的访谈策略,结合文献考证与田野调查,分三阶段开展六次调研,现已建实践基地,初步搭建数据库,完成对100余人的群体访谈并制作影像资料,记录真切鲜活的历史印记。

团队将持续完善口述史数据库,活化甲子镇文化遗产,推动文旅融合,为乡村振兴注入动力。

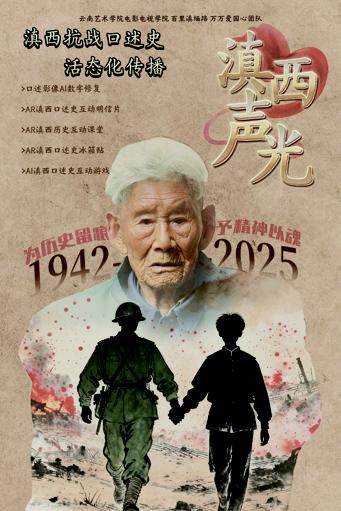

滇西·声光——滇西抗战口述史的活态传播

云南艺术学院电影电视学院“百里滇缅路 万万爱国心”团队

近年来,滇西抗战口述史正面临着“档案沉睡”和“传播失语”的困境,伟大的滇西抗战记忆逐渐被遗忘,英雄城市的记忆逐渐湮没,传播技术存在壁垒,个人记忆难以转化为集体记忆。针对以上困境,本项目从当代青年视角出发,聚焦于滇西抗战老兵口述史料的抢救性保护和活态化传播,收集整理14位滇西抗战老兵共计280分钟口述视频,并开发5项AR数字化衍生口述史文创(如AR口述明信片、AR口述冰箱贴),结合AI技术打造原创滇西抗战口述史互动游戏《未归川》,并将其带进中小学,利用可共鸣的互动体验有效促进了青少年对历史的情感认同。

东极岛电影播客

摩的士高声音实验室(MoreDisco)

《东极岛》电影播客首个中文影视衍生播客。采用口述史的创作方法历时近一年完成:

项目由总制片人梁静主持,集结电影主创管虎、费振翔、朱一龙、吴磊、倪妮、杨皓宇,编剧陈舒,美术指导马赟、赵子冉等,走访数位东极岛渔民后代、历史学者、英军家属,项目由「北京七印象文化有限公司」与「摩的士高声音实验室」联合制作出品。

项目于2025年8月《东极岛》电影上映同步各大音频平台播出,带领我们走进这个尘封在大海中80年的传奇故事,解锁电影《东极岛》的拍摄幕后故事,以及创作心得。

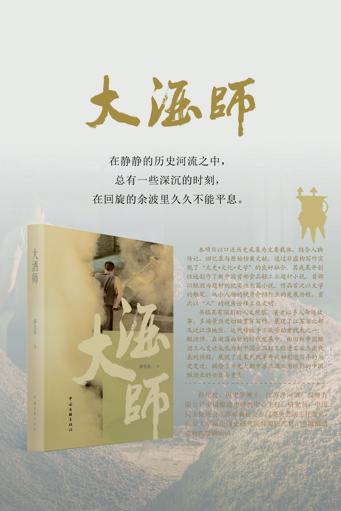

《大酒师》

南京大学新中国史研究院

江苏洋河酒厂股份有限公司

本项目以口述历史采集为主要载体,结合人物传记、回忆录与原始档案文献,通过非虚构写作实现了“文史+文化+文学”的良好融合。其成果开创性地创作了新中国首部食品轻工业题材小说,首部以酿酒为题材的纪实性长篇小说。作品首次以文学的触笔,从小人物的视角介绍行业的发展历程,首次以“人”的视角诠释工业文明。

书稿具有深刻的人文观察,著者以多人命运故事、多场景历史切换贯穿写作,展现了江苏省北部及泛江淮地区近代传统手工业劳动者代表之一:酿酒师,在激荡曲折的时代发展中,由旧新中国酿酒工人成长为新中国食品轻工酿造工业杰出代表的历程,展现了清末到改革开放初期近百年的历史变迁,描绘了历史大潮中苏北酒业为缩影的中国酿酒业的兴衰与重生。

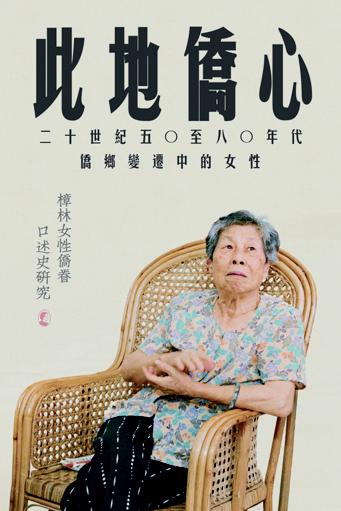

20世纪50-80年代侨乡变迁中的女性:樟林女侨眷口述研究

暨南大学国家级大创团队“此地侨心”

她们是樟林老厝里一段被海风吹拂的记忆。从2023年到2024年,我们一次次敲开澄海樟林侨乡的门,坐在26位阿嫲家的藤椅上,听她们用潮汕话慢慢讲从上世纪50年代到80年代的故事。她们的父辈祖辈远渡重洋,而她们和母亲、祖母等女侨眷留守故乡,在漫长的等待中,独自撑起了整个家的烟火。

我们记下社会变迁的史料,也记下她们隐秘的情感和沉静的力量:对番客音讯全无的担忧,在特殊年代里因侨眷身份带来的谨慎,在工作、家务中磨砺出的坚韧……

二十万字的访谈是我们与时间的赛跑,愿这些将随岁月飘散的体己话能成为一扇窗,让今天的人们得以窥见在宏大历史背后的侨乡女性,如何用一生写就她们独特的生命史诗。

反右记忆

陈立新

以当事人或亲属口述的形式再现了当年反右的过程,当事人被打成右派分子的处境、平反经过及平反后的生活待遇。

非遗巴陵戏传承人口述史研究

赵琳博 南昌师范学院讲师

巴陵戏作为湖南岳阳地区的重要地方剧种,具有深厚的历史积淀与独特的声腔体系。随着社会变迁与观演生态的变化,巴陵戏面临传承人逐渐老去而青年断层明显的现实困境。本项目以口述史为核心,结合实践理论与表演民族志,系统记录代表性传承人及地方艺人的生命叙事与技艺经验。

目前,项目已完成对核心传承人的深度访谈,但影像采录还在沟通中,初步建立了口述档案与田野笔记数据。在此基础上,研究团队正推动口述资料的数字化整理与学术化阐释。项目目标在于重建巴陵戏的文化记忆,分析其社会语境下的传承逻辑,为地方非遗的活态保护与当代传播提供学术支撑和实践路径。

福建省闽南地区农村电影放映人口述史

厦门大学嘉庚学院

项目以福建省闽南地区(含漳州、厦门、泉州)农村电影放映人作为口述历史对象,进行持续不断的记录。农村电影放映是社会主义文化实践的关键领域,具有极其重要的学术研究价值。2024年9月,福建省电影局委托福建省电影剧本创作研究中心开始“福建电影发展史”项目的课题研究,作为项目组成员的林筠老师带领嘉庚学院师生团队组建口述史课题小组。在福建省闽南文化研究会口述历史专业委员会的帮助下,我们一边不断搜集史料,一边纪录质朴热诚真挚的农村电影放映人。目前已经完成对漳州龙海地区、厦门同安地区农村电影放映人的口述史记录,接下来项目还将扩展至泉州及金门地区。

粉墨平生:偶然成戏,必然成章——关成华口述历史

涂晓华 中国传媒大学新闻学院副教授

蔡咏岑 中国传媒大学新闻学院本科生

关成华,出生于1948年,现年77岁,前锦州京剧团演员,曾任辽宁电视台一级导演,退休后作为志愿者连续七年在中国传媒大学无偿教授昆曲。在了解关成华老师与戏曲的不解之缘之后,我们决定发掘关成华老师与戏曲的故事以及在其身上呈现出的传统戏曲文化精神。通过“戏曲”这一线索,记录关成华老师在一次次偶然的挑战中不断抉择、不断突破的经历,展现一位女性坚守自我、勇于磨砺的精神风貌以及戏曲文化的精神力量对于个人的哺育与滋养。

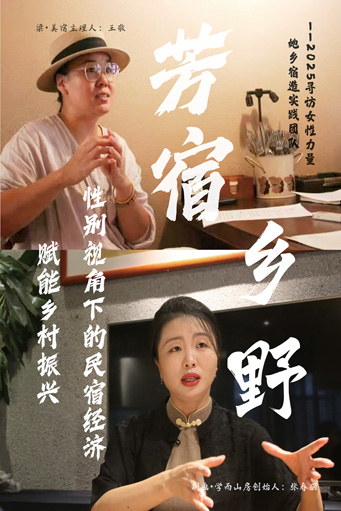

芳宿乡野:性别视角下的民宿经济赋能乡村振兴

海南热带海洋学院“寻访女性力量:芳宿乡野”实践团队

“芳宿乡野:性别视角下的民宿经济赋能乡村振兴”是由海南热带海洋学院“寻访女性力量:芳宿乡野”实践团队进行的口述历史研究项目。

随着经济与社会的发展,海南民宿经济在乡村振兴领域大放光彩。团队不懈追寻民宿行业女性标杆人物的足迹,聆听她们口中的振兴历史,记录女性创业者在时代背景下的创业足迹。目前,团队已经完成了实地考察以及两位民宿创始人的深度访谈,对她们支持乡村振兴的过程、成果及经验进行了系统总结。

故事FM

「故事 FM」是一档亲历者自述真实故事的播客节目。这档节目以制作声音纪录片的方式,讲述每一个声音故事。听完之后你会发现,原来亲历者口述的声音,可以带你迅速进入第一视角的故事体验。

根植与共生——我和能多洁的故事

能多洁中国

本项目通过深度访谈,系统采集了散落在时光中的个体记忆,编织出能多洁在华廿载的发展画卷。这些故事和声音,既是企业在公共卫生与虫害防制领域的缩影,也是“深耕中国,服务中国”承诺的生动回响。最终,我们构建起集文字、音频、影像于一体的企业记忆库,为时代留存下兼具人文温度与行业深度的文化遗产。

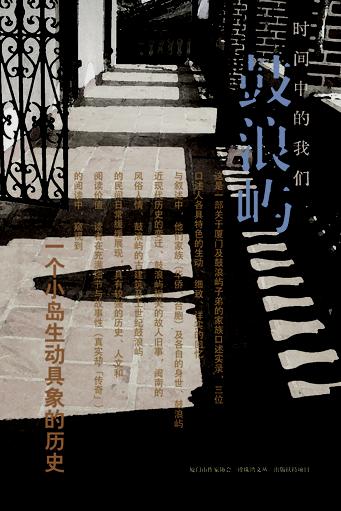

《鼓浪屿·时间中的我们》

任中亚 自由撰稿人

翁彧 自由创作者

本项目中的口述人吴重生的岳父为厦门天一楼(吴文屋)后人,岳母为鼓浪屿番婆楼(许经权)后人,这两个身份的交集,加上时代的变迁与家族的变故,使他成了鼓浪屿钻石楼的业主。

米嘉是吴重生的女儿,小时在鼓浪屿长大,上世纪八十年代末留学澳洲,曾有过积极活跃的职业生涯,在澳洲移民局担任过翻译,作为候选人参选州议员……结婚后因儿子有自闭症,命运起了大变化。

米纳是吴重生的儿子,米嘉的弟弟,与他父亲和姐姐丰富的人生相比,他的经历相对简单,是他们家族中在鼓浪屿生活时间最长的人,也是对鼓浪屿感情最深的人。他热衷关注并收集与家族相关的资料、熟知鼓浪屿的相关历史和典故。

作者通过与吴重生、米嘉、米纳分别进行数十小时的访谈,形成这部厦门及鼓浪屿子弟的家族口述实录,文本客观、简素,三位口述人各具特色的生动、细致、详实的回忆与叙述中,他们家族(华侨、台胞)及各自的身世、鼓浪屿近现代历史的变迁、鼓浪屿相关的故人旧事,闽南的风俗人情、鼓浪屿的古建筑及上世纪鼓浪屿的民间日常缓缓展现,具有较强的历史、人文和阅读价值。读者在充满细节与故事性(真实却“传奇”)的阅读中,窥视到大而具象的历史。

2025年,本项目入选厦门市作家协会「珍珠湾文丛」出版扶持项目。

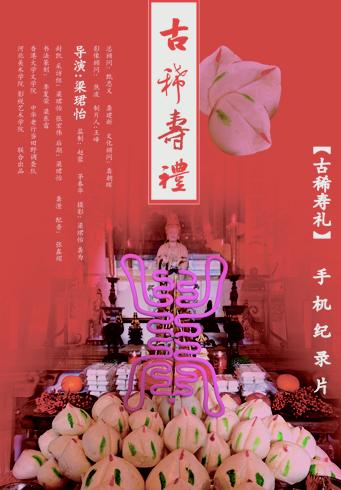

《古稀寿礼:江南七秩寿诞影像口述史》

香港大学文学院

在江南水乡的温润时光里,一场古稀寿宴不仅是生日庆典,更是家族记忆与民俗传统的鲜活载体。这部影像口述史以镜头为尺,丈量七旬老人寿诞从筹备到落幕的每寸细节,让软糯的吴侬语与氤氲的烟火气,共同勾勒出江南寿俗的独特轮廓。

寿宴前三日,故事从厨房的蒸汽里开篇。镜头聚焦老人儿媳揉制寿桃馒头的双手——雪白面团在掌心反复揉捏,指尖捏出桃尖弧度,再以胭脂点染红晕,一个个饱满的“寿桃”码在竹篾蒸笼里,宛如枝头初熟的鲜果。老人坐在一旁,用方言念叨着“桃保长寿”的老话,回忆起自己儿时看母亲做寿桃的场景,声音里满是岁月的柔软。

寿宴前一日的“蒸寿糕”是重头戏。特制的木质寿糕模子刻着“福禄寿喜”与缠枝莲纹,老人儿子将米粉与白糖水拌匀,细细填入模子,再用木槌轻敲脱模,方正的寿糕上便印满吉祥纹样。大灶柴火噼啪作响,蒸汽漫出灶间,老人不时掀开蒸笼查看,“火要匀,蒸足一个时辰,糕才会绵密不粘牙”。

寿宴前一晚,子女们围坐在老人身边,摆上简单的酒菜,先敬“暖寿酒”,再端上提前做好的寿面。老人接过碗,夹起一筷子面条,“暖寿要吃长面,寓意寿数绵长”。

从寿桃的粉艳到寿糕的米香,从暖寿的笑语到寿宴的热闹,这部影像口述史不仅是一场寿诞的全纪录,更是用画面与声音为江南民俗立传。它让七旬老人的生命记忆有了落点,也让流淌在烟火里的传统,在代代相传中愈发鲜活。

“共享儿女”影像志

中北大学

太原市朝阳社区

该项目聚焦朝阳社区老龄化现状与“共享儿女”志愿服务创新实践,通过记录志愿者与服务对象的真实经历,展现社区温暖互助的故事。项目依托校地合作,将纪录片创作课程融入社区实践,通过访谈与影像记录,构建志愿者数字档案,留存服务细节与社区治理经验。自2024年7月启动以来,已完成20余部视频的采录、制作,人物涉及志愿者、受助老人及社区工作者等不同身份。后续将继续追踪记录,形成可持续发展模式。

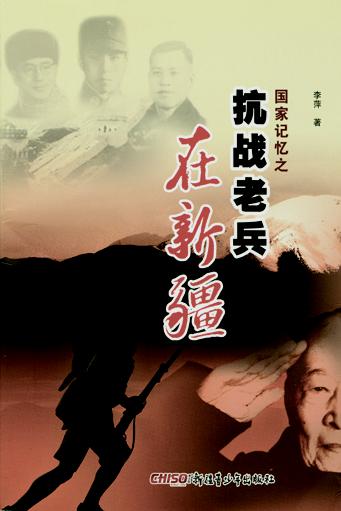

《国家记忆之抗战老兵在新疆》

李萍 记者

2015年抗战胜利70周年之际,作者李萍将之前走访记录的新疆地区47位参加过抗日战争的老兵的口述历史编纂成书,由新疆青少年出版社出版,入选新疆新闻出版“东风工程”出版书目,2015年8月被中国人民抗日战争纪念馆收藏。2022年上线国家级社科平台“抗日战争与近代中日关系文献数据平台”,成为全球共享的抗战研究数字资源。截至2025年10月4日,书中47位老兵仅有2位健在,凸显抢救性记录的紧迫性。书籍通过老兵个体命运与宏大历史的交织,还原被忽略的新疆抗战贡献,以边疆视角补全民族记忆,为民族记忆留存鲜活史料,让抗战精神代代相传。

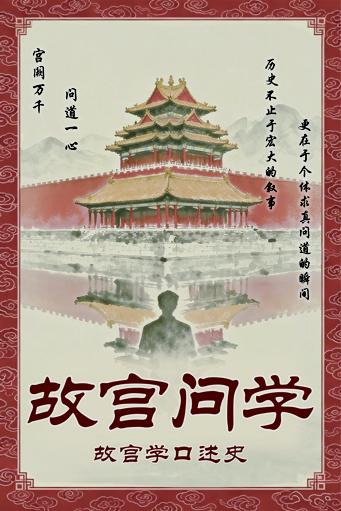

故宫问学:故宫学学科史研究与发展路径探索——基于北京故宫博物院的口述史研究

深圳大学 故宫问学项目团队

故宫问学项目背靠深圳大学故宫学研究院开展故宫学学科史研究,并尝试探索故宫学的未来发展路径。项目响应“十四五”规划中“讲好中国故事,传播好中国声音”的号召,在故宫百年之际,访谈了8位故宫学领域权威学者。在与故宫学人的访谈中,从他们与故宫学息息相关的生命历程中,梳理出了故宫学学科史的相关内容,为现今故宫学研究提供了新视角、新内容,并对故宫学的未来发展提出建议。项目旨在推动故宫学的发展以及故宫文化的传播。

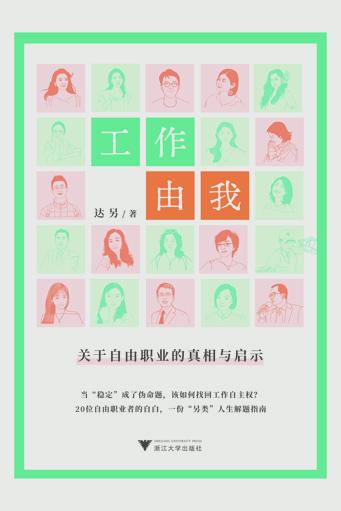

《工作由我——自由职业者生存启示录》

达另 非虚构题材作家

中国灵活就业人员已达2亿人。无论现在还是未来,自由职业都是一种不可忽视的生存路径,无论主动选择还是被动接受,自由职业将是不确定时代中很多人的生活方式。作者达另在2023年启动了“自由职业者生存启示录”采访写作计划,历时3年采访了中国2亿灵活就业人员中处于“金字塔尖”的那一部分自由职业者,即凭借自身的知识、技能、资源、经验,跳脱了“受雇于人”的窠臼,成为“自我雇佣”的“超级个体”。作者选取了其中20位自由职业者的口述实录,集结成书,真实还原他们的“成长地图”、“心路历程”,并通过5个篇章的梳理、归纳,提供了一份“另类”人生解题指南。该书命名为《工作由我——关于自由职业的真相与启示》,将于2025年11月出版上市。

给我爱的父亲

与光同行团队

《给我爱的父亲》连续两年参加了传媒大学的口述史项目展,2025年我们以口述父亲的基础上,制作了独特的口述戏剧+戏剧疗愈《唱给爸爸的歌》,这部讲述父亲和女儿深情父女情的话剧,于2025年3月在北京的西区剧场做了三场首演,随后我们在大理、南宁和新密等地,做了巡回演出,反响都很好。

《唱给父亲的歌》作为口述戏剧的一个代表,我们愿意把这种制作方式分享给更多的口述项目组,我们愿意协助大家,一起用戏剧和影视等形式,让口述史和更多人产生灵魂的碰撞。

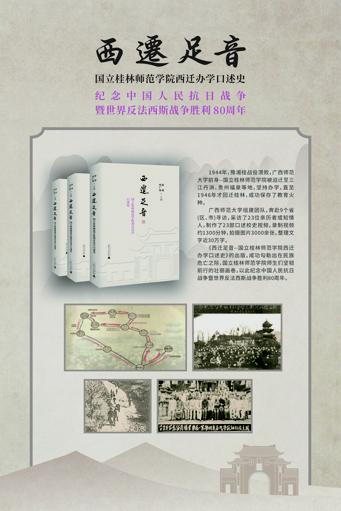

广西师范大学西迁办学口述史

广西师范大学口述校史团队

1944年,豫湘桂战役溃败,广西师范大学前身——国立桂林师范学院被迫迁至三江丹洲、贵州福泉等地,坚持办学,直至 1946年才回迁桂林,成功保存了教育火种。

广西师范大学组建团队,奔赴 9个省(区、市)寻访,采访了 23位亲历者或知情人,制作了 23部口述校史视频,录制视频约 1300分钟,拍摄图片 3000余张,整理文字近 30万字。

《西迁足音——国立桂林师范学院西迁办学口述史》的出版,成功勾勒出在民族危亡之际,国立桂林师范学院师生们坚韧前行的壮丽画卷,以此纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 80周年。

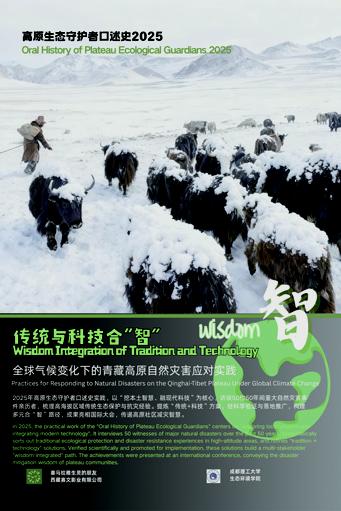

高原生态守护者口述史系列·2025“智”传统与科技合“智”——全球气候变化下的高海拔自然灾害应对实践

西藏赛文影业有限公司(喜马拉雅生灵的朋友)

2025年度实践以“挖掘本土智慧、融合现代科技”为核心,通过深度访谈50位历经近50年来重大自然灾害的老牧民、一线野保员、政府官员及科学家,系统梳理藏北高海拔牧区的传统生态保护与抗灾经验。

该成果在“第二届国际多灾智慧减灾大会”上亮相,团队创始人张丽娜在分享中强调,项目以跨学科范式融合口述史、民族志与社区韧性理论,聚焦社区和文化层面的气候适应性研究,旨在提炼可全球借鉴的“基于地方知识的气候变化适应性框架”。在极端天气频发的全球背景下,这一实践不仅守护高原居民生计与珍稀物种生存,更向世界传递着青藏高原社区减灾的独特“智慧”。

我们从老牧民口中挖掘“藏历节气预警”“野生动物行为研判气候”“酥油药膏治冻伤”“村集体抵御雪灾”等传统智慧,从野保员实践里提炼出“传统+科技”的创新应对方案——如暴雪中凭植被、地形辨路的经验,与无人机探路技术结合,精准规划牧民转场路线;将“云遮山顶雪将临”等观云识雪口诀与气象APP结合,让传统预警更易被年轻一代掌握。

一线科学家与政府官员的参与,既为传统智慧提供科学验证(如比对节气预警与气象数据),也助力经验落地——通过社区培训、工坊实践,让生态守护者成为“老经验新用”的桥梁,为气候变化下的高原灾害应对,构建起“多元主体共参与、传统科技相赋能”的合“智”路径。

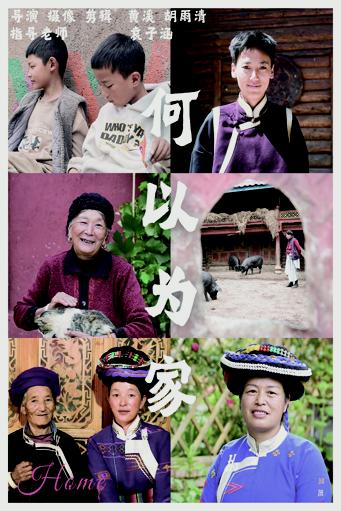

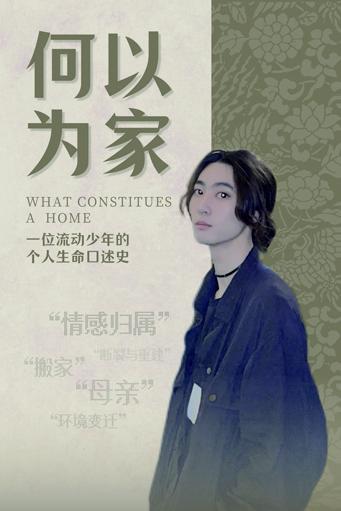

何以为家

胡雨清

黄溪

大江大海

北京德威国际学校

泸沽湖畔,神山脚下的瓦拉比村——这是摩梭文化保存最完整的村落之一,宁静、安然,如一片时间的遗址。

在这里,“家”并非以父亲为核心的结构。

祖母屋的火塘,是家的心脏;阿妈与达布,是家的力量与秩序。

家,是血脉的延续,是情感的共同体,是一代代女性温柔而坚韧的支撑。

但时代在流动。

走婚不再是唯一的婚姻形式,城市里的年轻人建立了新的家庭形态,留守的女子也在重新理解“家”的边界。

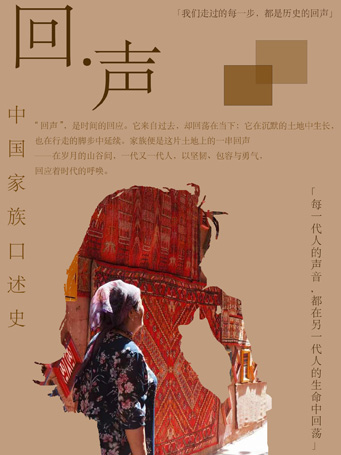

回声

张妙苗

广东碧桂园学校

这部口述史,记录了我的家族四代人与新疆共同生长的历程:从曾祖父母垦荒拓土,祖辈在多民族社区中的包容共生,到母亲出走的勇气,直至今日我将远赴求学站在历史与未来的交汇点。

我以“回声”为喻,倾听、记录并梳理这些即将消散的记忆。这不仅是为家族留存的声音档案,更是向世界呈现一个真实、复杂而温暖的新疆——它不仅是地理坐标,更是普通人用生命故事编织的鲜活史诗。通过这个项目,我愿成为一座桥梁,让故乡的深沉回响与世界对话。

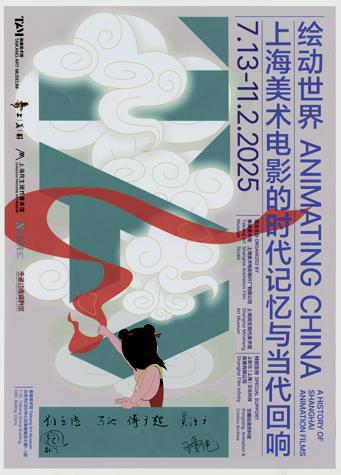

绘动世界——上海美术电影的时代记忆与当代回响

泰康美术馆

空藏动漫资料馆

本次展览系统梳理了上海美术电影的发展史,综合呈现上海美术电影独特的创作体系,展示了其对于社会生活、当代文化的影响与塑造。展览依据从“台前”到“幕后”的展示逻辑,设置了“序厅”“经典巡礼”“媒介探索”“当代回响”“绘动之旅”五个单元,集中展出逾1000件珍贵展品与百余个经典动画角色原稿,涵盖签绘台本、分镜台本、美术设计稿、模型、工具、工作照、赛璐珞片与口述影像。

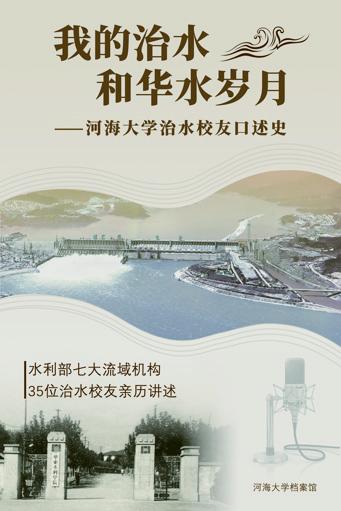

河海大学治水校友口述史

河海大学

为赓续水利文脉,传承河海精神,河海大学档案馆于2023-2025年开展“流域机构校友口述史项目”,系统性采访水利部七大流域机构的35位杰出校友。项目聚焦曾任职流域机构主任、总工程师等关键岗位的校友,深度挖掘其求学时期的河海记忆与职业生涯的治水成就。通过专业化的采集整理,形成集影像、文稿于一体的珍贵口述档案,完整呈现新中国流域治理的生动实践。这一工作不仅丰富了校史与行业史资源,更将校友的个体经验转化为立德树人的鲜活教材,为新时代水利事业高质量发展提供了宝贵的历史借鉴与精神支撑。

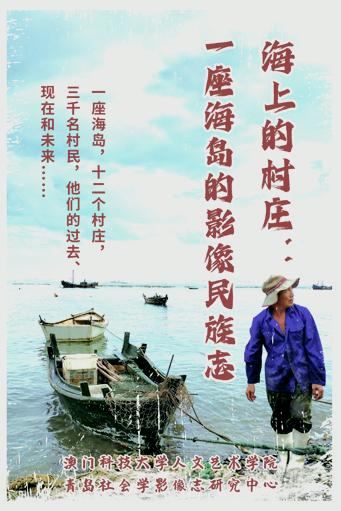

海上的村庄:一座海岛的影像民族志

尹政梁 青岛黄海学院影视学院副教授

霍辰希 澳门科技大学人文艺术学院博士生

灵山岛位于山东省青岛市黄岛区东南方向黄海之中,号称中国北方第一高岛。岛上有12个自然村,人口不到3000人。过去二十多年的时间里,随着城市化的推进,远离陆地码头9海里(约17公里),仅靠一趟轮渡与外界保持联系的岛屿也变得热闹起来。岛上的年轻人开始陆续外出,来到长辈人眼中的大陆(岛上人称对岛外陆地的称谓)开始谋生,而五十岁以上的中老年人大多数留在了岛上,守持着打鱼种地的传统生活。近年来随着旅游业的发展,很多人家开始经营民宿,然而对于大多数中老年人来说,打鱼种地的传统生活仍然占据了主流。2019年秋天,我开始在岛上进行了初步的田野调查,并用纪录片和非虚构写作的方式记录他们的日常生活。目前积累视频素材30余小时,照片2000余张,音频十多小时,形成短片一部10分钟,参加了2024年中国社会学会年会第三届影像社会学理论与实践论坛。这个项目如今仍在进行中。

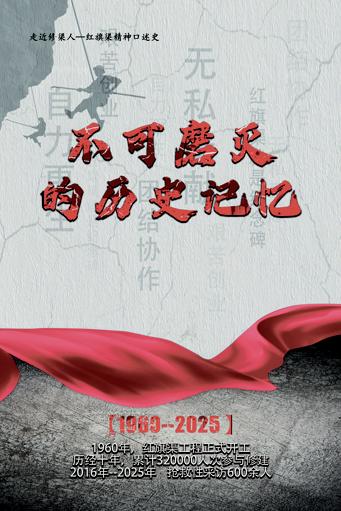

红旗渠精神口述史

常卓航 河南红旗渠干部学院教师

红旗渠精神口述史项目从2016年启动以来,已开展9年时间,采访600余位修渠人,积累了丰富的口述历史资料。项目团队对这些资料进行了系统的整理和分析,通过文字、音频和视频等多种形式保存下来,出版三部口述史著作。除了持续进行采访工作,还积极开展了一系列的宣传和教育活动,走进学校、社区和企业,向更多人讲述红旗渠的故事。未来,项目目标是进一步扩大采访范围,深入挖掘红旗渠精神的内涵,让这一宝贵的精神财富在新时代绽放更加耀眼的光芒。

何以为家——流动少年吴天成的个人生命史

涂晓华 中国传媒大学新闻学院副教授

林宏远 中国传媒大学新闻学院本科生

吴天成,中国传媒大学外国语言与文化学院2021级葡萄牙语专业学生,现上海外国语大学欧洲语言文学专业研究生。他从小便频繁搬家,经历了八次不同的搬迁。这些搬迁得经历不仅影响了他的生活方式,也深刻塑造了他对“家”的理解与情感联系。项目通过和吴天成先生的三次访谈,以探究其个人生命史的形式,尝试展现流动少年在纷乱复杂的环境中的生存智慧,以及流动少年眼中对于“家”和“归属”的定义。

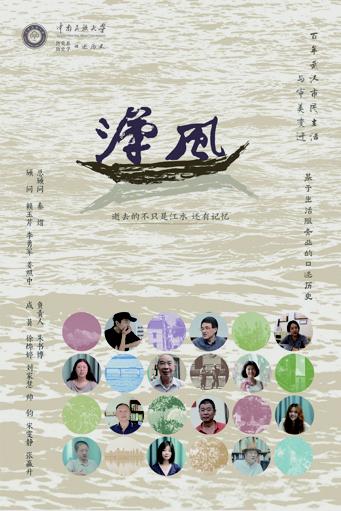

汉风:百年武汉市民生活与审美变迁——基于生活服务业的口述历史

中南民族大学历史学系口述历史工作室

本项目是一项基于生活服务业的口述历史研究。武汉生活服务业近代以来历经多次转型,但微观层面的个体记忆与行业记忆正随时代变迁而流失。目前,团队已完成对数十位从业者、市民、专家的深度访谈,形成了由逐字稿、影像记录及文献档案构成的三位一体史料体系,并初步分析了行业技术革新与政策对审美变迁的影响。项目旨在构建武汉生活服务业百年变迁的民间记忆库,填补微观城市史研究空白,同时为传统生活服务业转型提供历史参照。

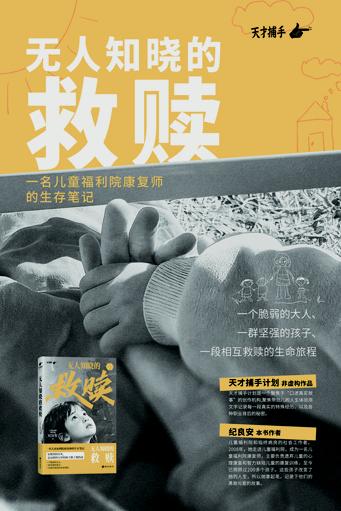

《无人知晓的救赎》

天才捕手计划

本书作者纪良安是儿童福利院和临终病房的社会工作者。2008年,她走进儿童福利院,成为一名儿童福利院康复师,主要负责遗弃儿童的心理康复和智力缺陷儿童的康复训练,至今已照顾过200多个孩子。这些孩子改变了她的人生,所以她拿起笔,记录下他们的勇敢与爱的故事。

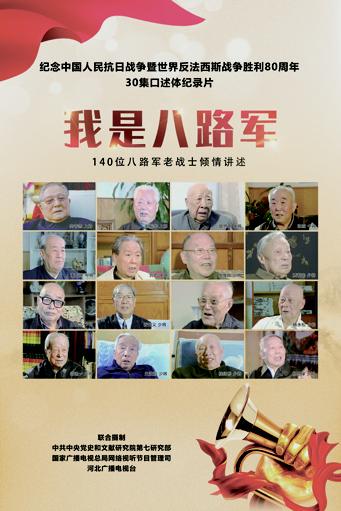

纪录片《我是八路军》

张军锋 中央党史和文献研究院研究员

从2005年拍摄的300多位八路军老战士口述影像中,精选编辑成30个精彩故事,共有140余位八路军老战士出镜讲述,包括4位上将、5位中将、少将11人,还有不少军政、外交、文化领域的负责同志。比如向守志、刘振华上将,曾思玉、张霖、刘凯中将等,都是身经百战的高级将领,还有很多基层连排长、普通战士。他们以自己的亲身经历,讲述真实抗战故事,倾情诉说为了家园,为了亲人,为了中华民族的生存而经受的磨难和牺牲,那些与日寇的血拼,和永不磨灭的生命记忆!

纪录片《讲述·周恩来的故事》

张军锋 中央党史和文献研究院研究员

本片采访了周恩来总理的秘书赵炜、纪东,警卫高振普、侄女周秉德四位耄耋老人,以普通人的视角讲述周恩来的故事。四位耄耋老人怀着对周总理浓浓的思念,分别讲述了他们在中南海西花厅与周总理相处的难忘岁月中深藏在心灵深处的情感往事,披露了大量感人至深、鲜为人知的感人细节。创作团队精心制作了《少年时光》《周总理的一天》《拒收礼品》《西花厅,温暖的家》《严守保密纪律》《俭朴的生活》《病重的日子》《恩爱夫妻》8集微纪录片。由于讲述者特殊的身份,讲述内容的权威、真实、生动、感人,节目上线后,很快在微信公众号、视频号,各大视频网站大流量传播,取得较大社会反响。四位老人的口述文字在2025年3到6期《百年潮》杂志连续刊登,其中纪东《在周总理身边的非常岁月》被《新华文摘》2025年第13期全文刊登。

纪录片《中山国》和《中山国文存》

张军锋 中央党史和文献研究院研究员

战国中后期、位于燕南赵北的中山国号称“战国第八雄”,一度军事强盛、文化灿烂,在中国历史上产生过深远的影响,却又在正史中很少记载,充满神秘色彩。作者带团队探访海内外学者和文物,深入研究中山国历史,历经三年完成6集纪录片《中山国》并多次在央视纪录频道黄金档播出,英文版面向全球播出。为了给中山国历史保存珍贵的海内外口述文献,作者又细心整理了重要的口述文献,于2022年由故宫出版社出版59.8万字《中山国文存》。

纪录片《怒之风景》(The Landscape and the Fury)

是由瑞士导演尼科尔•沃格勒执导的纪录片,2024年4月14日在瑞士真实影展首映,同年6月16日入围第二十六届上海国际电影节金爵奖纪录片单元。该片聚焦波黑与克罗地亚交界处的韦利卡克拉杜沙地区,记录边境拆弹专家日常工作与难民穿越森林的生存状态。

影片采用四季分章结构,通过全景镜头展现当地村民扫雷标记、接收难民遗留物品等日常场景,同时穿插1990年代波斯尼亚战争幸存者的回忆。导演以旁观视角拍摄废弃小学内的难民据点、村民与难民视频通话等互动细节,通过自然环境与边境执法的双重叙事,呈现战争创伤与移民困境交织的生存图景。

《新安江水库移民口述史——千岛湖水下古村泗渡洲个案研究》

方建移 浙江传媒学院教授

新安江水库是新中国第一座自行设计、自己施工和自制设备的大型水力发电站。本研究以新安江水库建成前原淳安县泗渡洲村为个案,通过对30多位移民亲历者及相关人士的深度访谈,展现新安江水库移民的时代背景、迁徙历程、生活变迁、情感波动与奋斗故事,从历史的维度展示新安江移民的牺牲与奉献,和移民过程中的困难与问题,以及各级党委政府的决策与努力。

由于建设工期一再提前,大量文物古迹和文献档案来不及保护保存;由于移民计划多次调整,大量移民倒流或再次迁移,移民迁徙与安置情况缺乏完整数据;由于录音录像条件的制约,关于移民过程及移民前生产生活状况的史料严重不足。本书对于系统、全面地掌握新安江移民以及新安江水库建成前的淳安人文社会情况,对于深入了解移民过程以及移民后的生产生活状况,具有重要的学术价值。

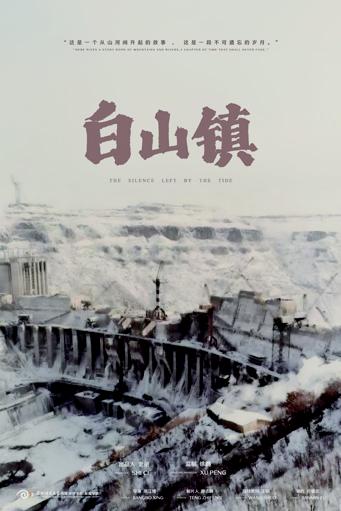

纪录片《白山镇》

东北师范大学传媒科学学院(新闻学院)

《白山镇》聚焦上世纪70年代白山水电站建设时期的集体记忆。通过对老职工、地方干部等亲历者的深度访谈,结合档案资料与实地拍摄,展现典型“单位制”小镇的兴衰轨迹与空间变迁。项目目前正在拍摄中,旨在以个体记忆重构时代现场,回应东北工业文化的历史温度与精神延续,探索地方性记忆的影像表达路径。

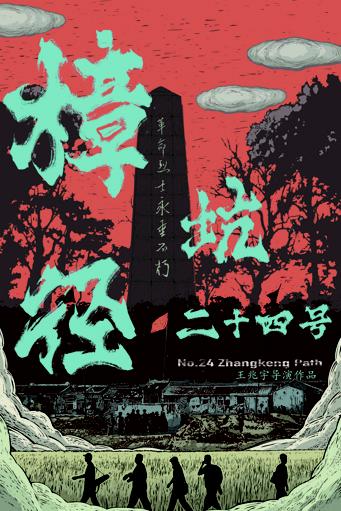

纪录片《樟坑径24号》

王兆宇 独立导演

《樟坑径24号》纪录片是一部寻找深圳龙华观湖樟坑径上围村大革命时期共产党员陈国基的故事。陈国基是樟坑径上围人,1925年任樟坑径乡农会执行委员,1926年参加广州农民运动讲习所学习,后被派至宝安领导农运工作,在樟坑径、君子布、章阁、百花洞等村建立农民协会,有力地推动了宝安、东莞等地农民运动的发展。1927年“四一二”反革命政变后,陈国基被广州的国民党当局逮捕,1927年12月,在广州英勇就义。

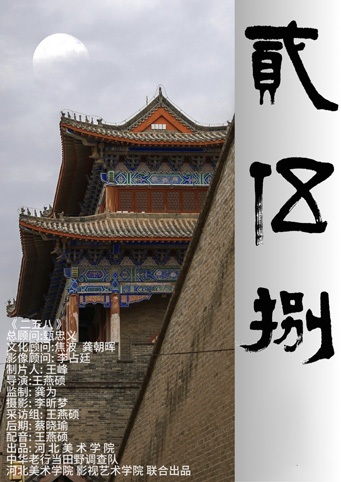

纪录片《二五八》

河北美术学院影视艺术学院

中华老行当田野调查队

《二五八》是以河北省邯郸市大名府三大非遗美食——郭八火烧、五百居香肠与二毛烧鸡为线索,展开的一场味觉与文化的寻根之旅。本影片通过人物访谈与细腻影像,讲述每道美食背后的百年传承与匠心工艺。从火烧的二十五层匠心,到香肠的千里乡愁,再到烧鸡的百年老汤,每道美食都承载着这座千年古城的记忆与情感。全片采用方言解说,以质朴乡音原汁原味地讲述大名府的百年风味与人间烟火。通过这部影片,将这份独特的家乡味与故乡情传递出去,让更多人看到大名府这座千年古城的烟火气,了解“二五八”美食背后代代相传的匠心故事。

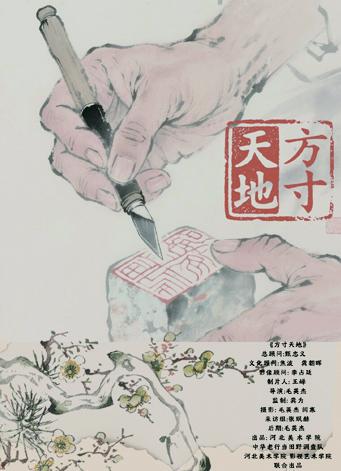

纪录片《方寸天地》

河北美术学院影视艺术学院

中华老行当田野调查队

篆刻是中国独有的传统艺术,以“篆”为体,以“刻”为功,融书法、绘画、雕刻于方寸石材间,至今已有三千余年历史,与书法、国画并称为“中华传统艺术三绝”。其核心手艺讲究“写”与“刻”的结合,先以毛笔在石面精写篆书,再用刻刀按笔迹雕琢,让线条兼具刚劲与韵味。从古代的印章实用功能,到如今成为文人抒情、艺术收藏的载体,篆刻始终以“方寸藏天地,金石见精神”的特质,承载着中华美学与文化基因,是世界级非物质文化遗产中极具代表性的东方技艺。

纪录片《釜山侠》

河北美术学院影视艺术学院

中华老行当田野调查队

《釜山侠》是马奇志先生的影像口述史,聚焦其二十年收藏各类老兵器的历程。镜头下,他守护的不仅是承载岁月的兵器实物,更透过这些“沉默的历史见证者”,传递对传统武术文化与历史记忆的珍视与传承。

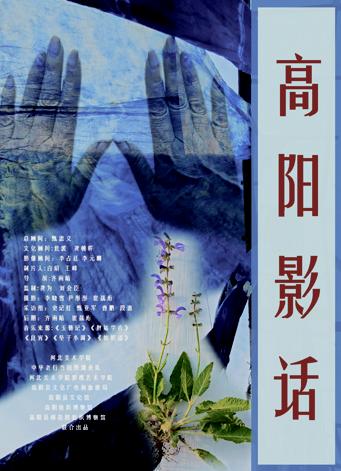

纪录片《高阳影话》

河北美术学院影视艺术学院

中华老行当田野调查队

该片用影像绘制了河北高阳县的文化图谱,使用田野调查的手法,本着宣扬当地人民日常生活和当地传统文化的目的,将高阳纺织、草木染、北方昆曲、道教音乐、草编屉篦、剪纸等技艺分章节娓娓道出,结合优美的乐曲,将各个章节完美融合,将这座北方小城描绘的淋漓尽致。技艺融入人们的衣食住行,又作为精神地标定位着独属于自己的文化田野。

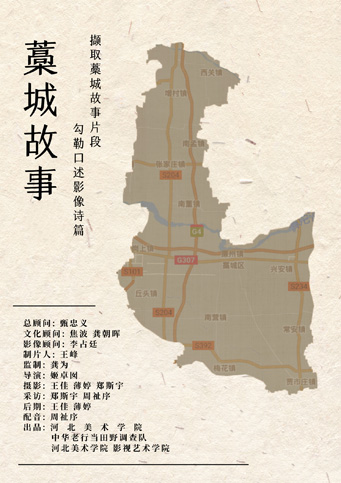

纪录片《藁城故事》

河北美术学院影视艺术学院

中华老行当田野调查队

藁城非遗文化承载着深厚的历史底蕴与民间智慧,是燕赵大地上璀璨的文化瑰宝。在“中国故事第一村”耿村,六百年来口耳相传的民间故事,从牙牙学语的孩童到耄耋老人,人人皆能娓娓道来。民间故事传承人王发礼与乡亲们共同守护着从神话传说到抗战岁月的集体记忆,使耿村成为一座“活态”的民间文学博物馆。

藁城“三宫”技艺更是匠心独具。“宫酒”承袭商代遗风,经光武帝赞赏成为御用佳酿,其酿造工艺严谨繁复,酒香中氤氲着千年礼制;“宫面”选用本地优质小麦,手工拉制细如发丝,中空如管,凝结着面点匠人的手感与温度;“宫灯”自东汉流传至今,以竹为骨,绢为肤,绘饰典雅,如今更借直播焕发新生,照亮传统与现代交融之路。而“黄庄月饼”作为宫饼代表,以古法精制,从地方集市走向全国,成为乡愁的味觉载体,传递着质朴而真挚的民俗温情。

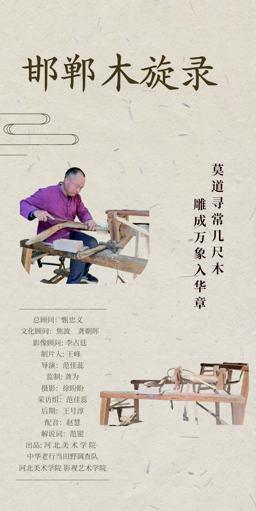

纪录片《邯郸木旋录》

河北美术学院影视艺术学院

中华老行当田野调查队

木旋是中国传统手工技艺,起源于清道光年间,以“木”为材,以“旋”为技,融选材、阴干、车制、修型于一体,在脚踏旋床上实现木料由粗犷至精微的蜕变。其核心工艺讲究“材”与“技”的契合,多选用枣木、槐木等木质紧密、纹理细腻之材,既取坚实耐用之功效,亦承吉祥安康之寓意;再以脚踏带动旋床,匠人持旋刀,随形就势,以削、挖、镂、磨等手法,使木器渐显神韵。木旋技艺作为省级非物质文化遗产,完整保留了七十二道工序,成品兼具日用功能与审美价值。通过影像记录木料在旋刀下渐成器物的过程,亦能捕捉匠人指间流淌的岁月智慧与生命温度。

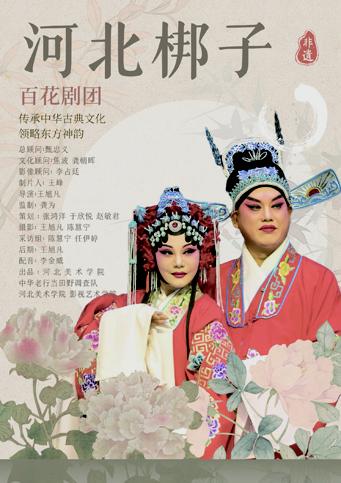

纪录片《河北梆子》

河北美术学院影视艺术学院

中华老行当田野调查队

《河北梆子》通过一群大学生的纪实镜头深入介绍一支位于保定市的百花河北梆子剧团,来记录非遗艺术的薪火相传。国家一级演员邢邵燕台前幕后风范依旧,保定艺术学院叶孝理、杨世怡等新人汗浸水袖,苦练不辍,宋磊、计晨等中坚力量,则以舞台与新媒共传梆子声韵。

而真正的根脉深植于乡野之间。团长李振林率团奔波,一村一村地演,一家一户地唱。演出并非都是公益,乡亲们随缘乐助,五元、十元皆是一份心意。正是这最朴素的支持,在田间地头如草般的根性,滋养着梆子戏在民间生生不息。

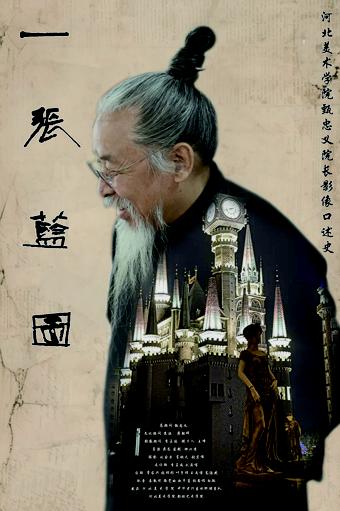

纪录片《河北美术学院——甄忠义》

河北美术学院影视艺术学院

中华老行当田野调查队

河北美术学院甄忠义校长的影像口述史于2024年12月6日发布,不仅展现了甄忠义的个人回忆与心路历程,也是河北美术学院建校史的生动写照,能让人们深入了解其办学理念和对艺术的追求。

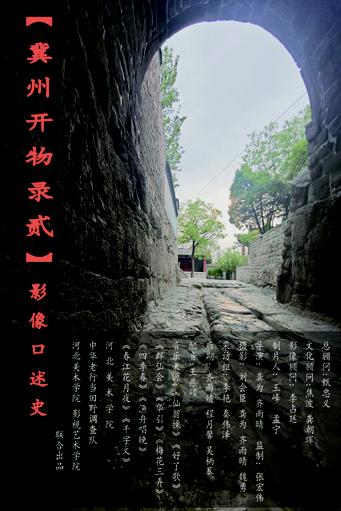

纪录片《冀州开物录》贰

河北美术学院影视艺术学院

中华老行当田野调查队

该影片在创作中采用三部分结构,用天、地、人的方式拆分河北大地上的非遗手艺,用最朴实的手法,对非遗文化进行最本真的记录,让非遗回归人本身。影片在视听方面不仅仅有可观赏性,在非遗文化领域也有一定的研究性,在口述历史影片中更有一定的创新性。用不一样的视听,记录不一样的视听文化。

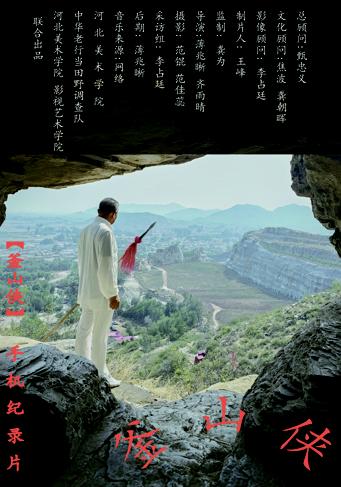

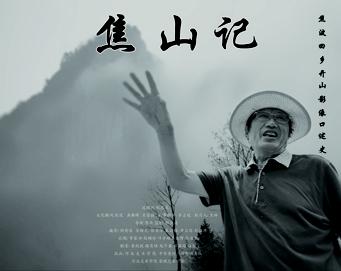

纪录片《焦山记》

河北美术学院影视艺术学院

中华老行当田野调查队

《焦山记》是摄影家焦波回乡开山的影像口述史。为圆母亲遗愿,他耗时十余年将千亩荒山打造成“爹娘山”,并建起“俺爹俺娘天下爹娘影像艺术馆”。这里既是他对父母的深情寄托,也是承载乡土记忆与孝道文化的精神高地。

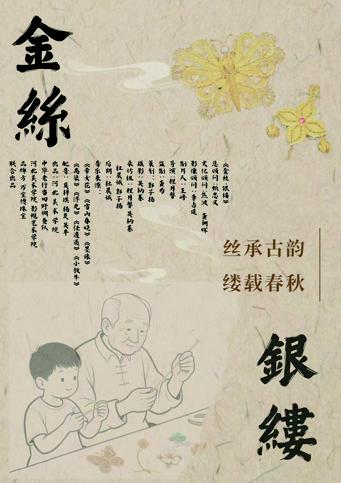

纪录片《金丝·银缕》

河北美术学院影视艺术学院

中华老行当田野调查队

《金丝·银缕》是一部聚焦国家级非遗“花丝镶嵌”技艺的纪录片,以90后传承人刘超为主角,记录其从家族传承到独立守艺的历程。影片通过“初心”“技艺”“守·创”三大篇章,展现花丝镶嵌的八大工序与深厚历史,揭示传统工艺在当代面临的挑战与机遇。刘超在坚守传统婚嫁系列的同时,推动技艺的日常化与创新化,赋予非遗以现代生命力。本片以影像为媒,传承匠心,传递“非遗不灭,薪火长传”的精神内核,旨在传承这一非遗瑰宝,用影像留存其精妙的工艺,展示其独特艺术魅力与深厚文化底蕴。通过非遗传承人所体现出的传承与创新精神,让花丝镶嵌在现代焕发光彩,吸引更多人关注与传承。

纪录片《老泰州老字号》

泰州市历史文化研究会

泰州市政协海陵区委员会学习文史委员会

《老泰州老字号》影像口述史,聚焦泰州富春茶社、泰来面粉厂等老牌商户,通过镜头记录传承人讲述经营往事,拍摄招牌美食制作和传统技艺流程,用鲜活影像留存老字号的烟火气与文化根脉,为泰州商业记忆立档。

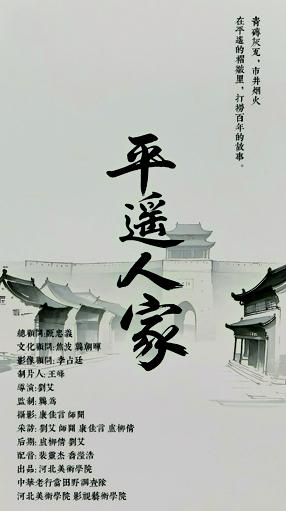

纪录片《平遥人家》

河北美术学院影视艺术学院

中华老行当田野调查队

《平遥人家》讲述在山西平遥古城的烟火里,四位守艺人与手艺人的传承故事。金银匠刘师傅,一锤一打錾出银花;布鞋匠侯师傅,搓麻纳底缝就布鞋;南大街的老两口,现烤的月饼飘着古早香;刘阿姨的晋语,唠着老平遥的故事。城墙外高楼渐起,墙内老手艺却在时光里渐远。四月,我们走进窄巷深院,用影像定格他们的指尖温度与唇齿乡音,不为复刻过往,只为让这指尖的温度、方言的味道,还有代代相传的老手艺,能够在时光里继续鲜活。我们想写的不是平遥的“史”,而是平遥的“人”,是那些在古城里真实“活着”的烟火人生。通过镜头拼凑出古城青砖灰瓦间生生不息的烟火脉络,传递岁月沉淀中平凡生活的坚守与守护。

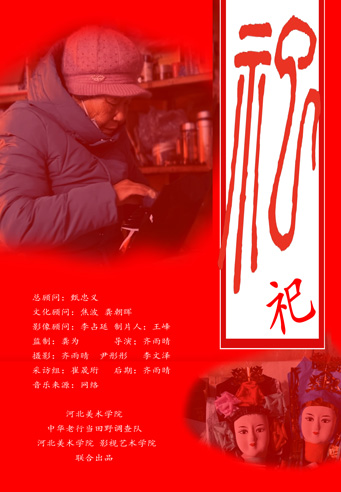

纪录片《祀》

河北美术学院影视艺术学院

中华老行当田野调查队

一竹竿,一色纸,匠人手中就化出了人间百态。它们是火中奔赴彼岸的寄托,承载着对逝者的思念与古老的信仰,本片深入纸扎,探寻这门手艺如何连接着生与死,成为中国人理解生命,存放情感的独特哲学。这不仅仅在于理解何为生死,更在于通过理解死亡,而去更好地理解生活。同时对传统的祭祀文化和生死观,留下新的解读。

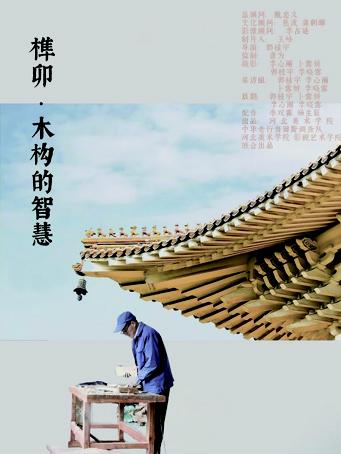

纪录片《榫卯·木构的智慧——杨生辰榫卯技艺口述》

河北美术学院影视艺术学院

中华老行当田野调查队

《榫卯·木构的智慧》以“工艺之精”与“文化之魂”为双核心,通过微距特写与镜头,拍摄咬合细节,搭配三维动画透视内部力学结构,让“无钉无胶”的工艺原理直观可见。全程跟拍杨生辰师傅手工刨木、凿卯的实操流程,保留原声环境音,还原“毫厘不差”的匠心。

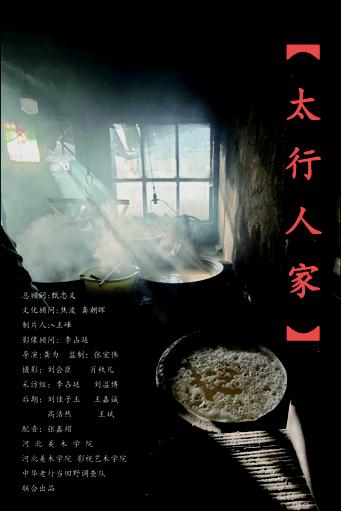

纪录片《太行人家》

河北美术学院影视艺术学院

中华老行当田野调查队

《太行人家》影像口述史,聚焦太行山北麓人家的生活图景,镜头记录他们的衣食日常、传统玩乐,也定格古村落的文化建筑,再配上当地人的亲身讲述,让太行山下的烟火气与独特地域文化,通过鲜活影像得以留存。

1. 太行古民居:重点拍石板房、石砌窑洞,记录屋顶铺石板、墙体凿石窗的建造智慧,搭配住户讲述世代居住的生活故事。

2. 山地古祠堂:聚焦村落中的家族祠堂,拍摄雕花门楣、祖宗牌位等细节,听村民聊祭祀习俗与家族历史传承。

3. 山间古戏台:捕捉戏台的木质结构、彩绘装饰,记录村民回忆中戏台前的庙会、社火活动,展现民俗文化场景。

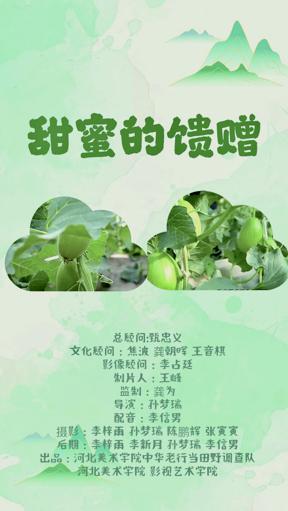

纪录片《甜蜜的馈赠》

河北美术学院影视艺术学院

中华老行当田野调查队

本片旨在以真实而温暖的视角,深入记录大棚甜瓜从一粒种子到丰硕果实的生命旅程。镜头穿透塑料大棚的遮蔽,展现选种育苗的严谨和嫁接技术的巧思,不仅有环境调控的智慧,还有吊蔓整枝的辛劳,以及水肥管理的科学。我们不仅呈现技术流程,更将镜头对准人,捕捉种植者面朝黄土背朝天的汗水,应对自然挑战的坚韧,期盼丰收的焦虑与收获时刻的喜悦。我们希望观众不仅能了解一颗甜瓜的诞生,更能感受到支撑这份甜蜜的生命力量与人文温度。

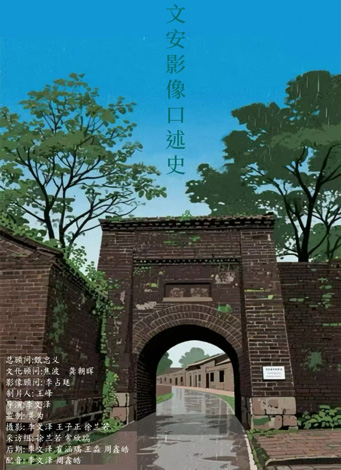

纪录片《文安影像口述史》

河北美术学院影视艺术学院

中华老行当田野调查队

纪录片《文安影像口述史》通过三个篇章立体呈现文安的城市记忆与文化传承。“警察故事”跟随退役警察摄影家的镜头,影片将他珍藏的老照片与如今重访故地拍摄的新影像交织,让他亲口讲述每张照片背后的故事;“文安美食”与“八卦掌”篇章,则在这位摄影家的镜头下被巧妙串联。纪录片细腻的镜头语言,舒缓的叙事节奏,串联起文安的历史底蕴与当代活力,最终落脚于“传承与守护”的共同主题,让观众感受这座城市的独特魅力与人文温度。

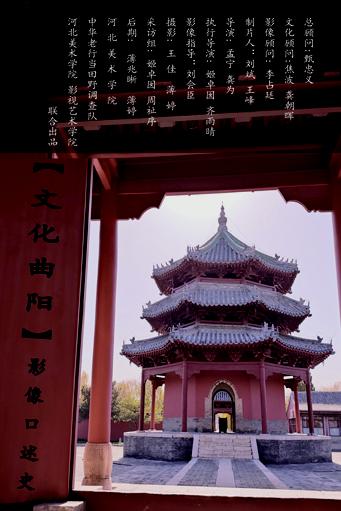

纪录片《文化曲阳》

河北美术学院影视艺术学院

中华老行当田野调查队

《文化曲阳》以北岳庙为叙事主线,聚焦曲阳两大文化瑰宝,既展现曲阳石雕的千年匠心与技艺传承,也呈现当地美食的独特风味与市井烟火,让曲阳的历史底蕴与生活气息通过镜头鲜活呈现。

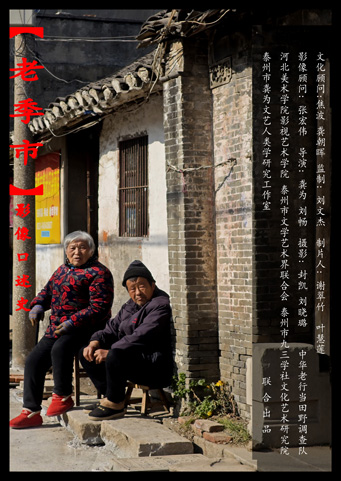

纪录片《老季市》

泰州市龚为文艺人类学研究工作室

《老季市》影像口述史,聚焦这座苏中千年古镇。镜头循着“十字街”的青石板,记录吴家大院等老宅的往事,听手艺人讲述老汁鸡、大炉饼的非遗技艺,用鲜活口述与画面,留存其商贾过往与市井烟火。

【衣】 “小时候穿的衣服都是供销社扯布做的。”82岁的陈宝珍摸着黑白相册说:“蓝印花布最时髦,姑娘家腰身收得紧,辫子上扎红头绳。现在年轻人穿得花花绿绿,但我还是觉得老布衫透气。”

【食】 “季市大炉饼香了一条街!”65岁的饼铺老师傅李明富对着镜头揉面:“五代人的手艺,荞麦面做皮,冬瓜糖、金桔饼、芝麻油调馅,炭火吊炉烤出来。以前逢年过节才吃得着,现在天天开炉,抖音上都能买到。”

【住】 摄影师聚焦斑驳的木门时,老木匠朱师傅正好经过:“这房子有讲究——青砖立脊、花格窗棂,屋梁雕着‘和气生财’。1983年发大水,全镇房子淹了一半,这些老宅子的石基岿然不动。”

【行】 “从前出镇全靠渡船。”撑了四十年船的陆老大在船头比划:“九十年代建了新桥,我这条船就改成游船啦。你们看岸边老码头石阶上的凹痕,都是当年挑担子赶集的人踩出来的。”

【玩】 75岁的退休教师周维新指着老街戏台:“正月十五最热闹,舞龙灯的从粮管所转到观音堂,小孩追着要糖人。现在广场舞音乐响起来,但一放锡剧《珍珠塔》,老人们还是会搬着板凳来听。”

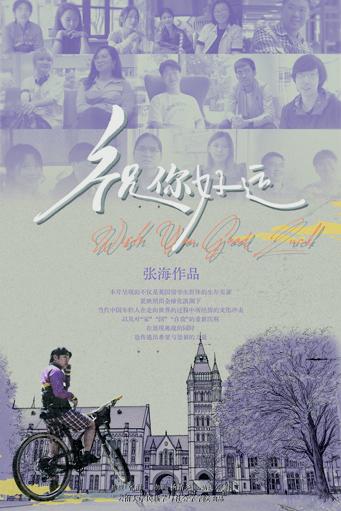

纪录片《祝你好运》

张海 影视人类学者

《祝你好运》聚焦于探讨海外留学生活,镜头对准在英国求学的中国留学生群体,通过真实而富有洞察力的访谈,呈现出这一代年轻人在异国他乡的留学生活图景与精神图鉴。影片摒弃宏大叙事,以真诚平实的镜头语言与深度对话捕捉真实细节,走进这群跨越山海、背负期待的青年内心世界。在陌生的文化环境中,他们如何应对学术压力,如何在孤独与独立之间寻找平衡,跨文化交友与亲密关系又带来了怎样的碰撞?远离故土后,与家人的联结发生了哪些微妙的变化?而这些经历,又如何重塑了他们的自我认知与人生方向?

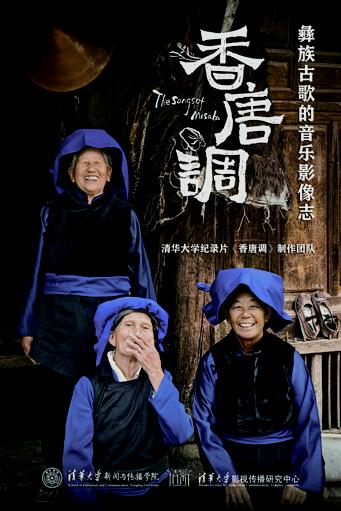

纪录片《香唐调》:彝族古歌的音乐影像志

清华大学纪录片《香唐调》制作团队

纪录片《香唐调》旨在通过影视人类学和深度访谈的方法呈现彝族古歌形式“香唐调”的特点、历史与现状。香唐调的歌词内容涵盖彝族人神话、宗教、生活等众多方面,是研究彝族文化的重要资料。目前,针对香唐调的研究尚未开展,但这种歌谣已经面临失传的危险。团队在云南大理无量山镇开展了为期一个月的田野工作,对现存会唱香唐调的10位老人进行了采访,并通过生活纪实的方式对不同场景下的香唐调演唱进行了记录。

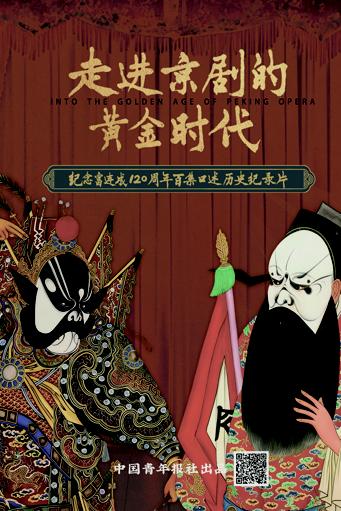

走进京剧的黄金时代——纪念富连成120周年百集口述历史纪录片

中国青年报社

成立于1904年的富连成社被誉为京剧“第一科班”,先后培养了近800名京剧人才,孕育出马连良、谭富英、裘盛戎、叶盛章等开宗立派的京剧大师,梅兰芳、周信芳少年时代也在此“搭班学艺”。其办学历程是数代京剧人毕生心血的艺术薪传之路,也是一部跌宕传奇的艺术史诗。为纪念其成立120周年,中国青年报社深入访谈富连成社嫡系传人叶金森、孙萍夫妇,全面梳理富连成社的辉煌历程,用章回体的形式,以详实的口述史料为基础,融合艺术解析、历史叙事与现实思考,制作百集口述历史纪录片,为京剧黄金时代留存珍贵记忆,也为传统艺术的当代传承提供启示。目前纪录片已完成拍摄,在后期制作中,目前已发布至45回。

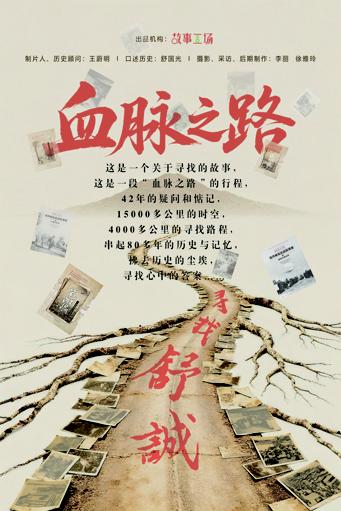

纪录片《血脉之路——寻找舒诚》

深圳市故事工场文化传媒有限公司

一、项目介绍

本项目以纪录片形式,围绕后人对爷爷舒诚的抗战足迹追寻展开。跨越15000多公里时空,从家乡档案馆到云南昆明、楚雄、腾冲等地,挖掘舒诚任远征军兵站总监部少尉司书、联勤总部昆明总库上尉库员的经历,串联滇缅公路、飞虎队、驼峰航线等历史元素,还原普通远征军成员参与抗战后勤的故事。

二、项目背景

舒诚后人心中存疑42年,不知舒诚在昆明与美军共事的具体工作内容。且众多像舒诚一样的普通远征军成员,其抗战经历多被历史尘封,缺乏系统记录,亟需通过挖掘个人故事,补充抗战历史中普通个体的记忆,让更多人了解抗战后勤领域的贡献。

三、项目进展

1.已在老家档案馆找到舒诚任职记录,明确其远征军相关职务。

2.获取《美国国家档案馆馆藏中国抗战历史影像全集》、台湾“国史馆”资料及《驼峰生命线》等文献,梳理历史背景。

3.实地探访云南,走访云南省档案馆、飞虎队纪念馆、滇西抗战阵亡将士纪念碑遗址等,虽未获更多舒诚直接信息,但积累大量历史细节与实地素材。

4.找到舒诚任职平富乡长的档案记录,完善其生平拼图。

四、项目目标

1.进一步挖掘舒诚在云南工作的具体细节、同事关系及回乡原因等谜团,完整还原舒诚的一生,填补其抗战经历的空白。

2.通过舒诚的个人故事,展现普通远征军成员的抗战贡献,丰富抗战历史叙事,让更多人铭记抗战中无名英雄的事迹,传承抗战精神。

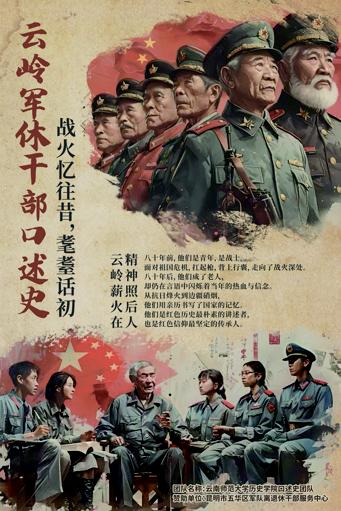

云岭军休干部口述历史

云南师范大学历史学院口述史团队

项目以云南省昆明市五华区离退休干部服务中心参加抗美援朝、出国作战的100位军休干部为主要采访对象,追述革命先辈在解放战争、抗美援朝、对越自卫反击、新中国建设时期的光辉事迹。项目的顺利开展不但是一项让青年学子向“最可爱的人”致敬的宝贵机会,更能够让革命前辈的革命精神永久流传。目前已经采访了85位军休干部,整理成文稿80篇。

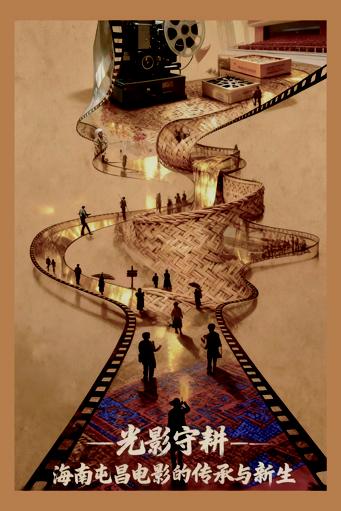

纪录片《光影守耕——海南屯昌电影的传承与新生》

南海映迹团队

这是一部聚焦海南屯昌农村电影放映的口述史纪录片。

影片以屯昌农村电影为线索,透过实地走访、村民访谈与放映员心声,记录电影放映在乡村生活中的重要角色。电影不仅是乡村记忆的守护者,更是社区文化纽带与情感粘合剂。从新老电影的怀旧情结创新探索,影片展现屯昌电影在困境中寻找生机的转型之路。

光影流转间,我们见证乡村文化在传承与创新中的新生力量,书写光影守耕的动人故事。

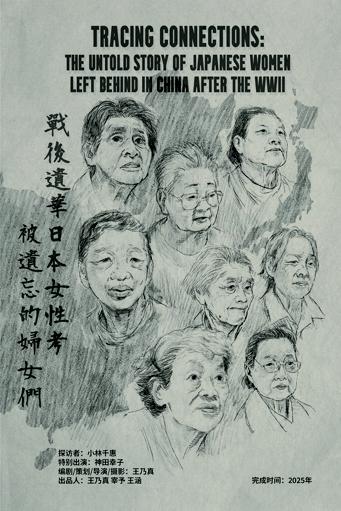

纪录片《战后遗华日本女性考 被遗忘的妇女们》

王乃真 北京电影学院教师

1930年代,日本军国政府鼓动日本平民参加“开拓团”来到中国占领地,为侵华日军提供后勤保障。日本战败后,有四千余名年满13岁的女性被遗弃在中国,她们中的一些人被以德报怨的中国人救助。她们怀着感激之情,坚强地活了下来。

本片筹备于2012年,2025年完成最终版。通过日本留学生探访战后遗华日本女性,考证她们的战争经历以及战后与中国家庭的血脉亲情,记录她们痛恨战争、珍惜和平的夙愿。希望两国人民铭记历史,以史为鉴,共同走向美好未来。

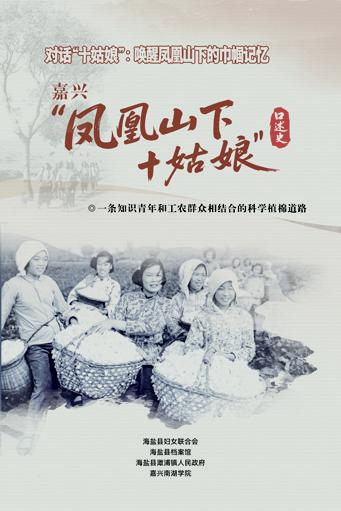

嘉兴“凤凰山下十姑娘”口述史

程世利 嘉兴南湖学院马克思主义学院副教授

20世纪60年代,海盐凤凰生产队由10名女知青成立了科学实验小组,三批共37人,14年来种棉86.6亩,比同期大田高出79.5%,1964年获得亩产204斤的全国高产纪录,事迹登上《人民日报》《人民画报》等多家报刊。她们多次受表彰,还出席了首都国庆观礼,走出了一条知识青年和工农群众相结合的道路,“凤凰山下十姑娘”一举成名。课题组对健在的35人进行了口述访谈,形成35万字的访谈稿,并通过文创设计、宣研学和社会实践等形式宣传和推广她们的事迹。

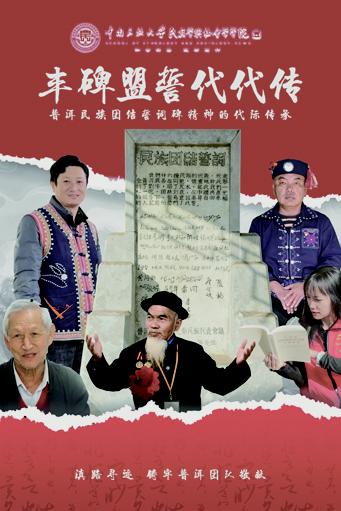

纪录片《丰碑盟誓代代传——普洱民族团结誓词碑》

中南民族大学民族学与社会学学院“滇路寻迹 铸牢普洱”团队

全片共分为《边疆人民筑丰碑》《伟大精神的滥觞》《丹青妙手著碑魂》《继往开来谱新篇》四集,讲述了自1951年立碑以来,民族团结誓词碑盟誓代表及其后人和本地党群干部在不同领域推动与维护边疆民族大团结的故事,展现了宁洱地区各族人民在中国共产党的领导下传承盟誓使命,推进民族团结进步事业发展的历史图景,得到新华网及国家民委官网等多级媒体的广泛报道。

纪录短片《一苇以航》

胡睿轩 学生导演

本片是导演在凉山拍摄的第二部短片。与第一部完全聚焦于女性在困境中奋斗与抗争的经历不同,本片不仅展现了少数不放弃儿女的母亲的坚持与乐观,更反映了下一代普遍由于丧父而产生的心理创伤。她们从小在男权社会中长大,在父亲死后便没有了一家之主,只能听命于家族中的男性。即使政府为她们铺了路,建了学校,但仍然难以改变她们的贫苦与命运。

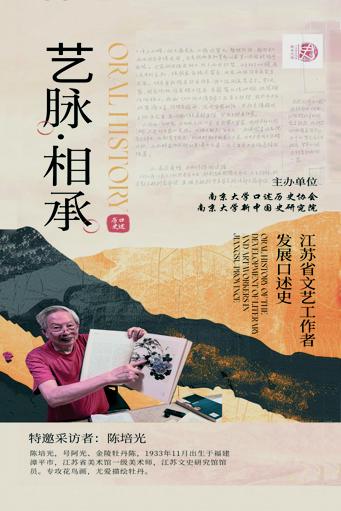

江苏文化艺术发展口述史

南京大学口述历史研究中心

南京大学口述历史协会

为深入贯彻落实“两个结合”重要论述精神,推动江苏文脉工程落在实处,南京大学口述历史研究中心、口述历史协会会同江苏省政府办公厅等单位,开展江苏文化艺术发展口述史研究。项目已寻访茅家琦等江苏文艺大家若干,收集了一批重要的资料。项目旨在通过口述历史的资料采集,将口述史与思想史研究有机结合,将个体记忆嵌入地域文化谱系,填补江苏文化艺术发展研究个人资料的空白,广阔而全面地呈现江苏文化史、地方史的细节。

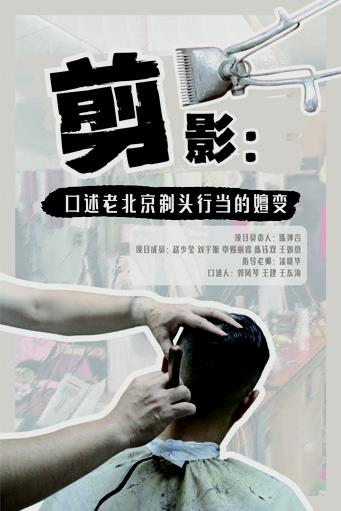

剪影:口述老北京理发行当的嬗变

涂晓华 中国传媒大学新闻学院副教授

陈坤言 中国传媒大学新闻学院本科生

从65岁街头女剃头匠载着工具的自行车,到55岁国营理发转型个体经营的老师傅的胡同小店,再到48岁靠抖音引流的新潮理发师的美式Barber Shop,老北京剃头理发行当的工具、经营模式、技艺传承到客户需求都在不断变迁。在这三位采访人物的口述史中,有与理发结缘的巧合,有丰富的学艺经历,有时代洪流下的无助,有顺应时尚潮流的追求,每一段故事都映照着他们与这门手艺共生的岁月。

三位剃头人故事,是老北京理发行当变迁的缩影,更是个体坚守与革新的注脚。

纪录片《百年鄂电》

国网湖北省电力有限公司

《百年鄂电》纪录片,以1893年湖北点亮第一盏电灯为起点,呈现湖北电力工业百年变迁。全片通过寻访采访百名亲历者与见证者,以鲜活口述串联历史脉络。从民族电力工业起步、既济水电发展与抗战西迁的艰辛,到新中国电力建设的峥嵘、改革开放后的跨越发展,再到新时代能源转型的突破,完整勾勒出湖北电力从萌芽到引领低碳未来的奋进轨迹,为百年征程留存珍贵印记。

家书万金

探月学校「家书万金」项目

《家书万金》是北京探月学校面向高中生的项目式课程,开创于2023年。学习者对某一家庭成员进行口述历史访谈,了解其个人成长故事,最终以文稿、写作、图书、展览、沉浸式戏剧等形式产出。项目融合口述历史、语文、传媒、设计多个学科,致力于记录大时代背景下普通家庭的个体故事。

至今,已有68位学习者参与项目,累计完成口述历史访谈超过300小时,《家书万金》图书第一辑、第二辑现已发布,项目被《三联生活周刊》报道。目前项目致力于搭建「中国现代家庭生活史口述历史数据库」,进行口述历史数智化工程。

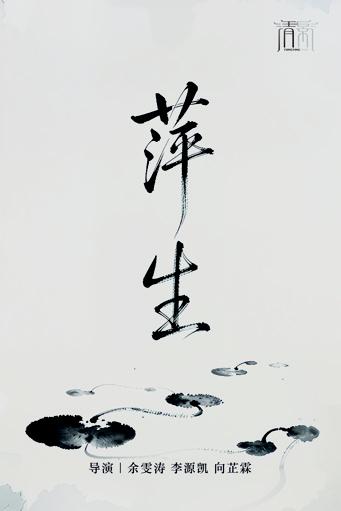

纪录片《萍生:一个县城女性的扎根与突围》

清华大学清影工作室

本项目是一部以女性视角为核心的口述史纪录片,通过记录云南小县城女性谷海萍跌宕起伏的人生,真实呈现女性的坚韧力量。

普通女性的生命故事与奋斗史是构成时代记忆的重要部分,本项目试图捕捉这部分个体记忆,填补民间叙事的空白。目前已完成主人公为期两周的跟拍与多次深访,影片已进入后期剪辑阶段。

目标是用一个女性的生命故事,展现女性的力量和当代中国家庭面对困境时的韧性。最终成果将作为民间档案进行传播与留存。

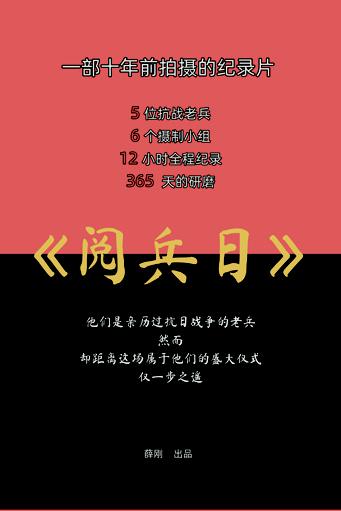

纪录片《阅兵日》

南京民间抗日战争博物馆 薛刚

一场伟大的战争,一场盛大的仪式,一位位耄耋抗战老兵的荣耀与尊严,一个个年轻中国军人的风貌与英姿,随着北京寂静的夜空迅速融化在了所有人的脑海里。然而,在我们未来的记忆中还有多少人会想起曾经为了家国浴血奋战的抗战老兵,还有多少人能记得,未能参加代表最高国家荣誉仪式的抗战老兵,虽然他们距离这份荣誉的中心如此之近。

本片为2015年纪念抗战胜利70周年大阅兵当日拍摄,记录了在京的五位未能受邀参加阅兵的抗战老兵他们在阅兵日当天的真实状况。

参与本片拍摄、剪辑的全部为关爱抗战老兵的志愿者,其中有中国传媒大学的在校学生、崔永元口述历史中心的老师,及抗战老兵的家属等。

健康观念与生命体验——宽度

赵一慧 护师

随着人口预期寿命的不断延长,如何促进高龄老人实现成功老龄化,提高其生命质量,已成为老龄化社会亟待解决的重要课题。本项目旨在通过口述历史的研究方法,深入探寻杭州市高龄老人的健康观念与生命体验,记录老人们对于健康、疾病、衰老及生命意义的个体化理解与叙事,挖掘其生活经历中形成的独特健康智慧与适应策略。研究成果将为完善老年健康服务、促进积极老龄化提供本土化的实证依据与人文视角,并为杭州城市记忆留存珍贵的生命档案。

家有史馆

陕西新荑元福文化有限公司

数字经济为家史采集提供新路径,破解家风传承、家史断代难题。项目聚焦家风传承,回应家庭记忆留存需求,打造家庭专属数字史馆。结合社区家风馆,提供家史画册、数字史馆等一体化方案,实现传承数字化、家史影像化、家风故事化、展示文创化。完成社区试点,服务30余户家庭,形成全流程方案,获认可,部分产品复购超3次(均价约1万),正对接高校、社区开展兼职数字史官培训推广。遵循“真实记录、个性化呈现”原则,以“文化+商业+公益”模式,构建“三数字”一体化模式,未来三年力争1000户家庭参与。

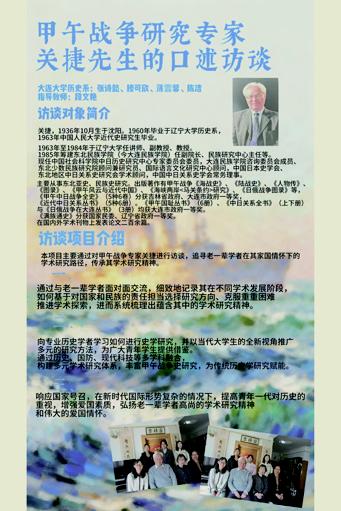

甲午战争研究专家关捷先生的口述访谈

大连大学2024级历史系甲午战争研究专家关捷先生的口述访谈项目组

本项目以甲午战争史研究专家关捷先生的口述访谈为核心,系统梳理其关于甲午战争的学术思想、研究方法论及历史现实互动,揭示甲午战争研究的学术脉络与方法论创新,追寻老一辈学者在其家国情怀下的学术研究路径,传承其学术研究精神。将甲午战争研究与当代海权意识、国防教育紧密相连,探讨历史研究如何服务现实需求。此外引入跨学科视角,打破历史学的学科边界,综合运用军事学、国际关系学等多学科知识,对甲午战争进行全方位解读。通过青年一代的访谈研究,弘扬老一辈历史研究学者的学术研究精神和爱国情怀,为历史研究赋能。

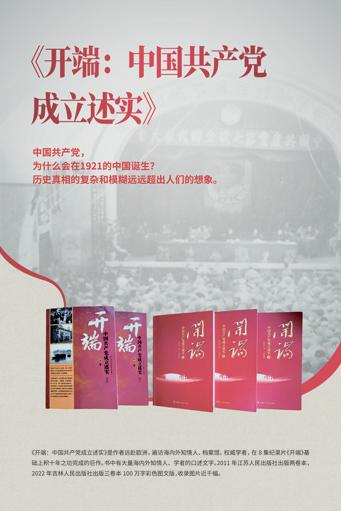

《开端:中国共产党成立述实》

张军锋 中央党史和文献研究院研究员

中国共产党,为什么会在1921的中国诞生?历史真相的复杂和模糊远远超出人们的想象。本书是作者远赴欧洲,遍访海内外知情人、档案馆、权威学者,积十年之功完成的巨作。他用纪录片人的敏锐观察和宽阔视野,历史学者细致入微的考证和缜密清晰的思辨,生动而富有激情的文字和900余幅珍贵的历史图片,展示了100年前建党大业的宏伟图景……本书是2001年为建党80周年创作的8集纪录片《开端》(荣获中宣部中宣部五个一工程奖)基础上历经十年精心整理撰写而成。91万字的书中,有大量海内外知情人、学者的口述文字。《关于中共早期领导人的点滴回忆》(访谈录)曾在《党的文献》2011年第6期发表,《新华文摘》2012年第4期全文转载;2022年吉林人民出版社出版《开端:中国共产党成立述实》彩色图文版(100万字,三卷本)。

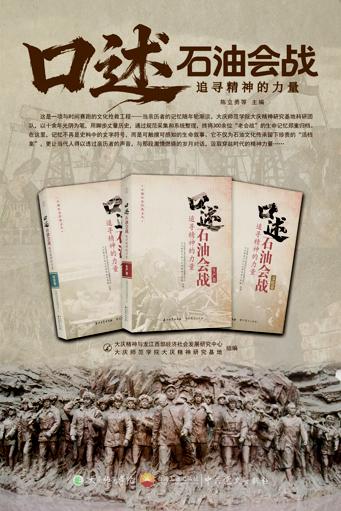

口述石油会战——追寻精神的力量

大庆师范学院大庆精神研究基地

大庆精神(铁人精神)是中华民族伟大精神和中国共产党人精神谱系的重要组成部分,是高校立德树人的丰厚滋养。“老会战”作为大庆石油会战的亲历者和大庆精神(铁人精神)的培育人,他们的经历和记忆是留给后人弥足珍贵的精神财富。当亲历者的记忆随年轮渐淡,大庆师范学院大庆精神研究基地科研团队,以十余年光阴为笔,用脚步丈量历史,通过规范采集和科学整理,终将300余位“老会战”的生命记忆郑重归档,并对124位口述史料进行系统研究阐释,作为国家社科基金项目“大庆精神铁人精神口述历史研究”阶段性成果,出版《口述石油会战——追寻精神的力量》(三卷本)。在这里,记忆不再是史料中的文字符号,而是可触摸可感知的生命叙事。它不仅为石油文化传承留下珍贵的“活档案”,更让当代人得以透过亲历者的声音,与那段激情燃烧的岁月对话,汲取穿越时代的精神力量。

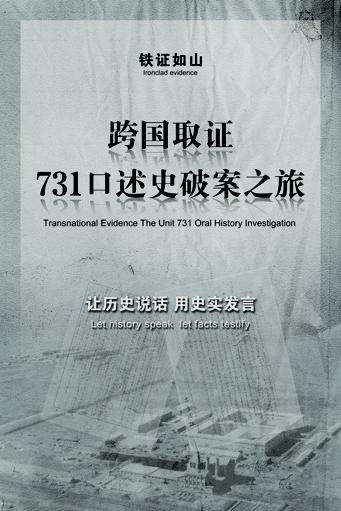

《跨国取证:731口述史破案之旅》

金成民

《跨国取证:731口述史破案之旅》是一项由侵华日军第七三一部队罪证陈列馆主导、自1998年启动的跨国抢救性历史考证工程。为留存铁证,项目团队先后30余次赴日,并走访美俄等国,累计采集423小时视频资料,系统收录胡桃泽正邦、清水英男等80余位七三一部队原队员、日本宪兵及知情人的口述证言。

这些一手证言详实揭露了七三一部队秘密研制细菌武器、准备并实施细菌战,以及进行惨无人道活人实验,无可辩驳地证实其犯下了史无前例的反人类暴行,更清晰印证日本细菌战是一场自上而下、有组织、有预谋的国家犯罪。作为与时间赛跑的证据留存行动,项目成功构建闭合证据链,既强力驳斥历史虚无主义,也为七三一部队遗址申遗、开展和平教育提供核心支撑,以亲历者的原声证言,坚定捍卫历史真相。

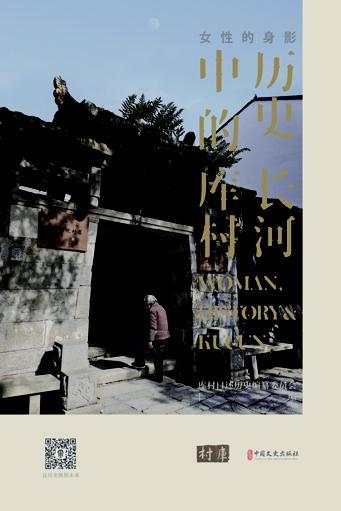

“库村口述历史”之二:《女性的身影 • 历史长河中的库村》

泰顺县南浦溪镇人民政府

任中亚 自由撰稿人

翁彧 自由创作者

库村是浙江泰顺的一个古村落,始建于唐代,有记载的建村历史已有1200多年。2021年,泰顺县南浦溪镇政府发起地方人文历史挖掘工程,主创者历时一年多完成项目首期,其成果《时间的记忆•库村口述历史》通过电子阅读与纸质书籍双载体留存。

2024年,作为前作的进阶研究,项目二期成果的纸质书籍《女性的身影•历史长河中的库村》继续由中国文史出版社出版发行。续篇重新解读包、吴两大氏族宗谱,发掘被历史尘埃遮蔽的不同个性和人生经历的女性生命轨迹,重构她们在婚嫁、守节、持家和劳作等场景中的历史在场性,揭示出父姓制度下女性内蕴的精神力量。同时,以“大历史下的库村”为叙事主轴线,通过微观叙事与宏观历史的对话,展现战乱、科举制度、朝代更迭等历史湍流中,个体命运与家国兴衰产生的交集。这种性别史观与人文阐释方式是作者为当代中国乡村研究实践进行的一种新的尝试。本书在严谨考据的基础上融入文学性表达,同时尝试历史叙述的开放性,在乡村振兴语境下,为当代人理解文化传承中的集体记忆与身份认同提供了兼具学术价值与人文温度的新范式。

目前,进行中的项目三期《大地与家园•深山中的千年村落》以“大库村”(库村、钱仓、乌石)及箬垟等古村落为主要研究对象,梳理包、吴、夏、毛四姓族裔的生存痕迹及因地理相邻、世代联姻形成的独特文化场域,通过迁徙、建筑、风土、劳作等主题的跨家族叙事,探讨自然共生与空间嬗变,以展现“诗意栖居”的哲学意涵。

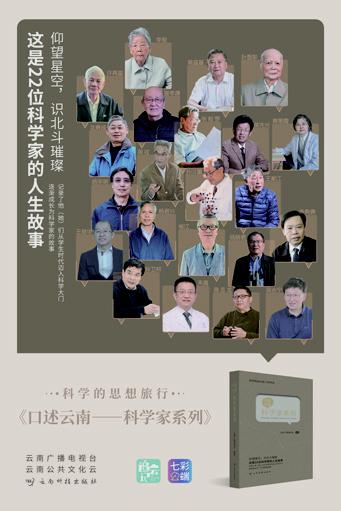

《口述云南——科学家系列》

云南广播电视台

云南科技出版社

2023年,云南广播电视台推出22集系列短视频《口述云南·科学家系列》。2024年,云南广播电视台与云南科技出版社合作,将口述资料结集成《口述云南——科学家系列》一书,以22位云南生态科学家口述为核心,讲述成长奋斗史,展现他们勇攀高峰、锐意创新、严谨治学、甘于奉献的崇高精神。该书兼具史料价值与时代意义,填补了地方科技史的空白,口述史料价值突出,传承科学家精神内核,社会价值与可读性并重。

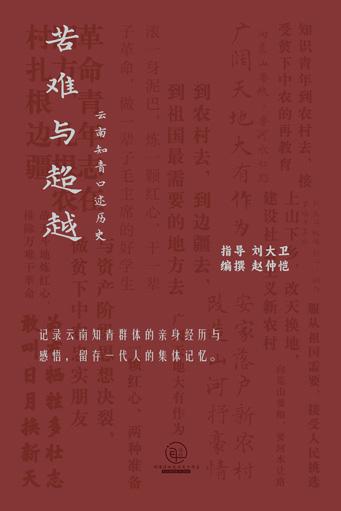

苦难与超越:云南知青口述历史

杭州闻语社口述历史工作室

目前,本项目已完成对40位不同背景的云南知青的生命史访谈,致力于构建一个全面反映该群体历史经验的口述档案。在受访者选择上,项目特别注重受访者的多样性,包括但不限于小学生知青、回乡知青、疏散下放人员、留滇外地知青、参加缅共知青,同时兼顾了不同性别、家庭背景、下乡地域和人生轨迹等方面。项目力求突破单一叙事的局限,多维度呈现这段历史的复杂面貌。项目已积累影像资料百余小时,正积极推进资料整理与成果转化,以期通过这批珍贵的一手资料,为历史研究留下真实而丰富的集体记忆。

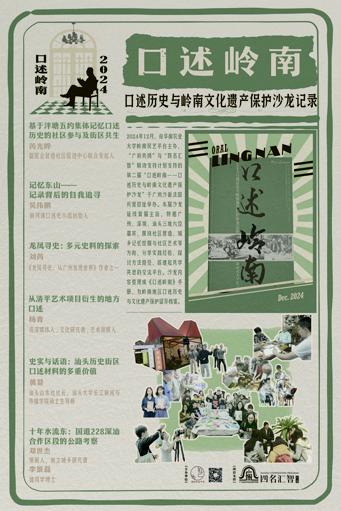

口述岭南——第二届口述历史与岭南文化遗产保护沙龙

华南农业大学岭南民艺平台

2024年12月,由华南农业大学岭南民艺平台主办,“广府共绣”与“四名汇智”联动支持计划支持的第二届“口述岭南——口述历史与岭南文化遗产保护沙龙”于广州沙面法国兵营旧址举办。本届沙龙延续首届主旨,特邀广州、深圳、汕头三地六位嘉宾,围绕社区营造、城乡记忆挖掘与社区艺术等方向,分享实践经验,探讨方法路径,搭建起共学共思的交流平台。沙龙内容整理成《口述岭南》手册,为岭南地区口述历史与文化遗产保护留存档案。

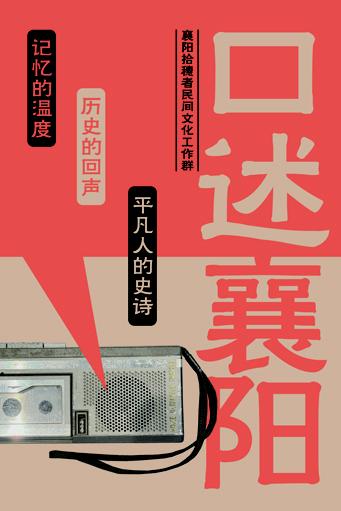

口述襄阳

襄阳拾穗者民间文化工作群

“口述襄阳”项目是襄阳拾穗者民间文化工作群长期开展的公益项目之一,是2012年以来“樊城历史街区文献档案”项目的延伸。2025年,团队仍然延续“小人物大历史”的视角,开展了历史街区、航运文明、时代变迁的系统口述记录。2025年,拾穗者团队创立二十周年,尝试选择一个早期的拾穗者成员进行全景式的口述访谈,时间线长,内容丰富,展示社会变迁,也是对自身精神血脉的一次溯源。从个体到芸芸众生,从街巷采风逐渐升华为全民记忆工程。

“口述历城——供销记忆”志愿服务项目

济南市历城区稼轩文化交流协会

为传承和挖掘历城供销历史文化,历城文联口述历城项目团队联合历城区供销社启动供销记忆口述资料传播项目。将集中采访一批曾在历城供销系统工作过的老党员、老干部、老职工,深入挖掘供销系统几十年的发展历史、改革变迁,形成口述资料。

在采访过程中,29位受访者生动讲述了在历城供销社工作期间的难忘经历,为了解历城供销的发展历史提供了更多视角。这些宝贵的口述资料,不仅是历城供销发展历程的真实写照,也为研究地方经济社会变迁提供了丰富而鲜活的素材。

历史的钟摆

本书是作者对海外尤其是美国汉学家的记叙和访谈,其中有费正清、傅高义、周锡瑞、伊沛霞、柯文、裴宜理等海外汉学家对中国研究的总结,又有对许倬云先生的访谈,还有著名历史学家葛兆光以“中国视野”看全球史的叙述。

书中的每一位几乎都是代表这个领域最高水准的学界大家和学术精英,作者在与他们面对面对话的过程中,回顾其人生轨迹,梳理其思想脉络,令其对自己最精华的思想观点做充分的表达,同时兼顾大众的兴趣与关切。至于费正清先生,因其在中国研究领域的特珠贡献,作者也基于大量史料和文献为其画像。

对于我们厘清世界视野下的中国史及中国现象,及其在世界文明史上的地位与价值,本书有极其重要的参考价值。

了不起的他

张承祎

邹雪平工作室

上海市民办中芯学校

此次我拍摄了生活中看似平凡的快递员从早晨到下午的工作内容与日常。镜头下,快递员们每天清晨便开始忙碌、分拣、扫描及装车,动作娴熟而迅速。他们穿梭在城市的各个角落,无论高楼大厦还是邻里街旁,都留下了他们的身影。他们每天清晨便开始忙碌,快递工作不仅需要体力和耐力,更需要很强的责任心和良好的沟通能力。在高强度的日常工作中,他们也收获着客户的信任与感谢,成为了城市不可或缺的一部分。

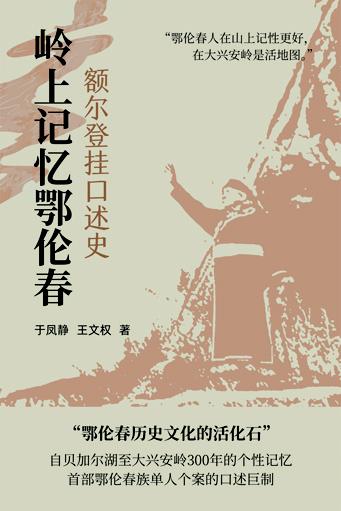

岭上记忆鄂伦春:额尔登挂口述史

于凤静

王文权

额尔登挂(1931-2020)女,内蒙古鄂伦春自治旗人,能骑马、会打猎,拥有从氏族生活时期到日伪统治时期,再到东北光复,参加新中国建设,直至当代改革开放时期的丰富生活经历和独特感受,被誉为“鄂伦春历史文化的活化石”。2014—2019年,作者4次对额尔登挂进行系统访谈,通过严谨科学的口述史方法首次对鄂伦春族单人个案口述史料进行整理研究,经十年时间,八轮修订,形成了四十余万字的口述史文本。书稿基于额尔登挂个人的生活经历和自我体验的口述,全景式展现了大兴安岭世居民族鄂伦春族三百年来的历史文化风貌及演变历程,为鄂伦春族的历史与文化增添极具个人体验和感受的精神财富和记忆符号,体现出其个人对各民族交往交流交融、对中华民族共同体的独特体验。

鲁地拉移民搬迁安置口述史

云南师范大学历史学院口述史团队

鲁地拉水电站移民搬迁安置工作在中国大型水电工程建设史上占据重要的地位,为了将鲁地拉水电工程移民搬迁安置经验进行总结与传播,云南师范大学历史学院口述史团队深入鲁地拉库区,对移民、移民干部、移民新村、地方安置办等进行深入调研与采访。试图通过举办研讨会、公开出版著述等方式,让鲁地拉水电站移民搬迁安置实效转化为图文并茂的口述史作品,以期进一步推动水电工程建设走上“移民为本、移民为重”轨道。

老一代人的生儿育女史

陈立新

以当事人或亲属口述的形式,讲述清末到上世纪七十年代的人们生儿育女的历史。尽管这一时期生产力水平低下,有战争和自然灾害,但生育五胎、六胎还是一种普遍现象,生育十胎以上者也并不少见。

《老骥:一位抗美援朝老兵的口述回忆录》

北京师范大学“烈烈英风”口述史调研队

本项目聚焦于社区中的抗美援朝老兵李兴祥,对其参军回忆的口述记录,同时让我们领略到其所在地域七十年来的改革发展。他从一位“熟悉的陌生人”,转变为历史的“亲历者”与“叙述者”。这是一个人的战争史,也是一部口述的纪念碑。谨以此口述记录,让历史记住李兴祥,让未来,记住他们所有人。

目前已完成中期调研与短片制作。产出一份调研报告,18分钟《老骥》口述史纪录短片,5条衍生微纪录片;老兵事迹得到中国青年网、《大众日报》等媒体报道。

项目目标是以后官庄村为基点,将访谈扩展至20人,并逐步延伸至解放战争等老兵群体,开展抢救性记录,最终形成10万字稿件与调研报告,系统保存正在消逝的民间记忆。

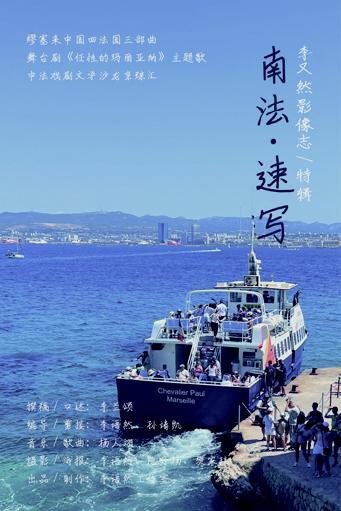

李又然影像志|特辑:南法·速写

李语然 戏剧影视编导

《任性的玛丽亚纳》像“一吨煤”在燃烧,其作者阿尔弗莱·德·缪塞就像“一座矿”待开采。李又然法译汉版《任性的玛丽亚纳》舞台剧剧组将原著和译著真版原件均收入囊中,舞台剧在中国大凉山国际戏剧节首演,并受邀法国阿维尼翁戏剧节商演。由此中外巡演六个剧场关联四组海报,即手绘、蓝调、红火、咖色季;主题歌《窗》作开篇,中法戏剧文学沙龙破题……影像志足可以强化口述历史,却无法替代著作权人真版原件和日记信札。

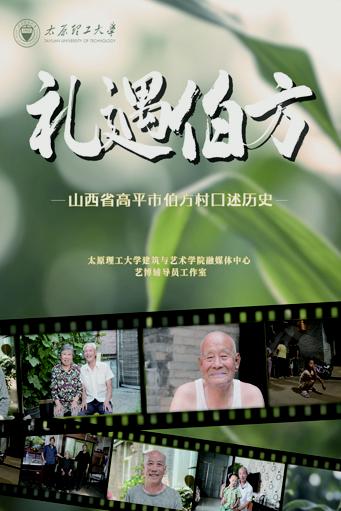

礼遇伯方-山西省高平市伯方村口述史

太原理工大学建筑与艺术学院融媒体中心

艺博辅导员工作室

该项目以山西省高平市伯方村的历史发展为背景,在调研过程中,以人物的出生年代作为切入点,采访内容涉及乡村的行政、教育、民俗、手工业、医疗、商业、旅游等发展情况。该项目于2025月7月份启动,已完成第一批的口述采访15人,人员包括村党支部书记赵喜珍、党代表毕腊英、手工艺人冯新江、煤矿工人崔保富、退伍军人许有福、快递行业王玲玲等,整理采访文字100000字左右,采访视频900分钟,制作完成口述纪录短片2部。预期在2026年的1-2月份,在前期整理的基础上,有针对性进行第二次的回访,并完成第一阶段的成果,预期以论文或者著作的形式呈现。

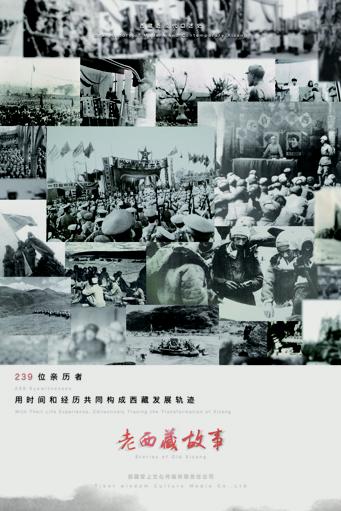

老西藏故事

西藏智上文化传媒有限责任公司

本项目旨在通过口述史的方式,深入挖掘并记录西藏70多年的社会变迁、文化传承与历史事件。项目基于对西藏丰富历史文化的深刻认识,以及对口述史在保存地方记忆、传承历史方面独特价值的肯定。目前,项目已实施并完成239人采访,通过访谈参与西藏和平解放、西藏民主改革、新西藏建设的历史见证者等,收集第一手口述资料。项目目标在于构建一个全面、系统的西藏近现代口述史资料库,为学术研究、文化传承及社会教育提供宝贵资源,同时促进外界对西藏历史文化的深入了解与认知。

梁廷美口述史:我的二截人生

冯梦龙工作室

这是我与外婆梁廷美的一场跨代际“共叙”。项目源于2024年我陪她时隔28年重返故乡的旅程,聚焦她以“照料劳动”为主线而常被忽视的女性生命史。

本项目旨在探讨一个核心问题:为何承担生育与照料劳动的女性,总是在不同家庭间颠沛流离,却难寻真正的“容身之地”?

为此,我们拒绝将外婆塑造成一个无力的受难者,而是着力于挖掘她强大的生命韧性,记录她与命运抗争的故事。外婆并非传统意义上的“完美母亲”,她频繁的“抱怨”曾不被理解。本项目的核心,正是穿透这些抱怨的表象,去倾听背后被压抑的呐喊——那既是对不公的控诉,也是她从未放弃过的、最本能的反抗。

“两路”流芳——“两路”精神的口述史发掘与探寻

中南民族大学民族学与社会学学院历史学系

项目是由中南民族大学民族学与社会学学院师生为主,联合重庆交通大学一同开展的口述史项目。2024年是川藏公路、青藏公路通车70周年,也是习近平总书记对“两路”精神作出重要批示10周年。重庆交通大学作为“两路”精神的奠基人,我们通过对重庆交通大学相关老师进行访谈,结合铸牢中华民族共同体意识主线,进一步深入挖掘“两路”精神的意义与价值。

聊城大学传媒技术学院建院30周年口述史

山东马上文化传媒有限公司

三十载薪火相传,三十载春华秋实。从1984年电教教研室的筚路蓝缕,到1995年教育工程系的承前启后,再到2007年传媒技术学院的崭新启航,扎根鲁西,一段矢志不渝的传媒教育奋斗史,在此刻被深情唤醒。

一卷泛灰胶卷,一盒录像带,印着旧字迹的教材,画满镜头标注的手写分镜,让我们回到故事的起点,聆听那些被时光打磨,却依旧清晰的声音。

谨以此片,致敬三十年开拓与坚守,献礼传媒技术学院学院光辉历程,期许未来更加辉煌。

“流水华年——百姓生活的数字记忆”展

山西时尚回响城市文化交流中心

“流水华年——百姓生活的数字记忆”展,聚焦20世纪50年代至今的160多件发票、账本、礼单等来自普通百姓真实生活的纸制品,用令人眼花缭乱的数字,辅以30多张老照片和70多件旧物,带大家重温“五交化商店”“木器社”“缝纫社”“旅行社”等一个个火热的生活现场,折射出新中国成立75年来百姓生活的巨大变化和百姓对美好生活的不懈追求。

在很久很久以前,我们就有了自己的数字生活,那时候还没有计算机和互联网,我们只是在草稿纸上,用铅笔演算生活的细节,或者掐指一算,也就知道个七七八八。三转一响四大件,三十六条腿,四十八条腿,这些数字蕴藏着对美好生活的梦想和憧憬,是一代人的接头暗号。爷爷奶奶,爸爸妈妈,从早到晚精打细算,陈年的旧账本,褪色的发票,如今看起来每一样都意味深长,现在,它们以特别的方式,说出生活的密码。

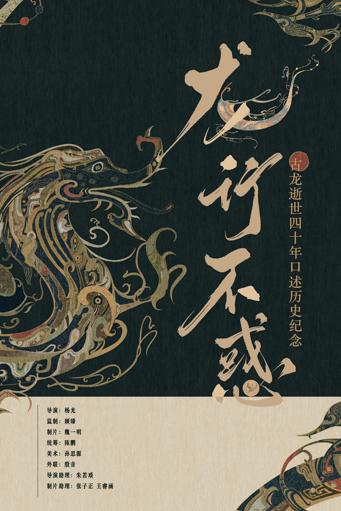

《龙行不惑:古龙逝世40年口述历史纪念》

杨光 中国武侠文学学会会员

在作家古龙逝世四十周年之际,在中国武侠文学学会的指导下,以古龙爱好者集中的线上社交平台古龙吧为发起端,现任吧主七贤生(杨光)携前吧主飞凝探花(殷音)、似源非源(孙思源)和吧务易潜龙(陈鹏)等资深古龙迷组成团队,在全国范围内寻访并拍摄制作40位古龙迷的影片,讲述其接触古龙到古龙对其自身影响的历史,以映照“不惑”。目前已拍摄对象28人,覆盖年龄段从1956年到2006年,展现不同武侠读者对古龙的接受史与受影响史。

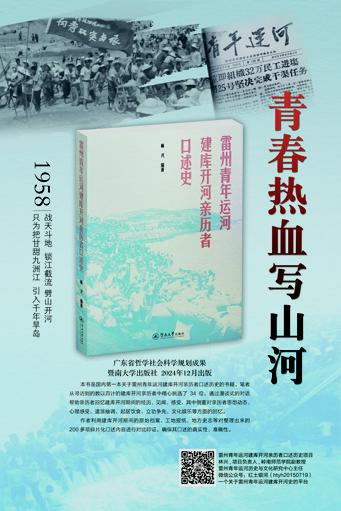

《雷州青年运河建库开河亲历者口述史》

林兴 岭南师范学院马克思主义学院副教授

《雷州青年运河建库开河亲历者口述史》是国内首部系统记录该工程亲历者口述历史的著作,由岭南师范学院林兴副教授团队历时十年编纂,2024年12月由暨南大学出版社出版,并被评为十佳图书。

该书基于2015年启动的田野调查,从数以百计的亲历者中精选34位亲历者的232个故事,涵盖基层干部、技术专家等群体,通过“三班倒”施工制、“红旗竞赛”等细节还原30万劳动大军建设历程,并引用120余份原始档案及260余篇工地报道进行交叉验证。

该书侧重亲历者思想动态、心理感受及生活细节,填补了雷州青年运河建库开河研究史的空白。

该书研究成果被央视《国家记忆——雷州青年运河》纪录片采用,并为运河建设者群体获评“南粤楷模”提供支撑。

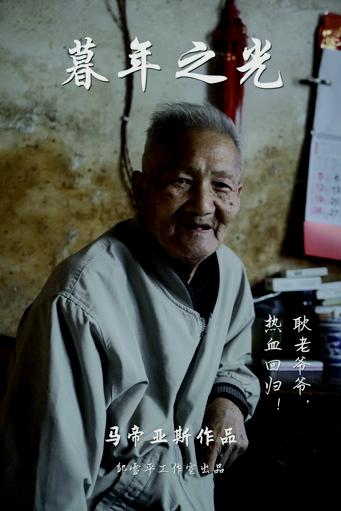

暮年之光

Matthias Ma

上海华二国际部

耿成银,上海弄堂里一位普通的老人,他的人生是一部沉默的城市发展史。一摞摞鲜红的“先进工作者”证书,一张张模糊的老照片,是他无法割舍的过往。他被飞速发展的时代“留”在了身后,成了繁华之外的注脚。但是他并没有真正被遗忘,社区对他无微不至的关怀;作为“10”后年轻拍摄者,凝视他的日常,聆听他关于旧时光的絮语,构建了一个关于“铭记”的温暖闭环。他们试图回答:“我们如何对待曾经的奉献者?

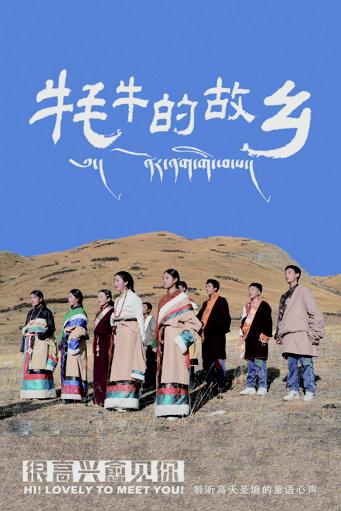

牦牛的故乡——“很高兴愈见你”公益项目

王思远

泽库县是青海省黄南州海拔最高、气候最恶劣、环境最艰苦的地区。由于交通不便、经济欠发达导致当地医疗服务能力薄弱,未成年人群体的心理健康咨询与情绪认知疏导等领域,更是当地的“难点”和“堵点”。近年来,公益团队克服高海拔导致的交通问题和缺氧情况,多次赴该地区实施公益服务和困境儿童口述史项目。我们希望引导高原牧区的孩子们“打开心门、走出家门”,勇于把自我的成长记忆和内心呢喃写下来,说出来,走出心灵困境。

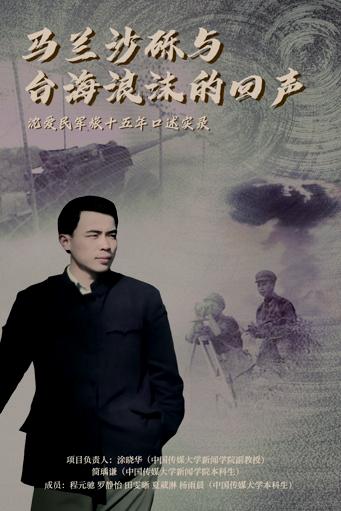

马兰砂砾与台海浪沫的回声——沈爱民军旅十五年口述实录

涂晓华 中国传媒大学新闻学院副教授

简瑀谦 中国传媒大学新闻学院本科生

沈爱民先生是中国科协原党组成员、书记处书记。项目展示了这位“50后”15年的军旅生涯。他15岁参军,两度奔赴马兰基地,与其他5名战友组成速报小组,在极端条件下抵近爆心执行氢弹试验任务,用热血和青春打造国防重器。驻守莲河炮群和厦门炮群,先后担任侦察参谋和炮兵营长,见证了海峡两岸特殊的历史时期。项目从个人军旅生涯出发,从马兰的砂砾到台海的浪沫,以亲历者的视角还原历史现场,呈现一名军人的奉献、坚守与情怀。

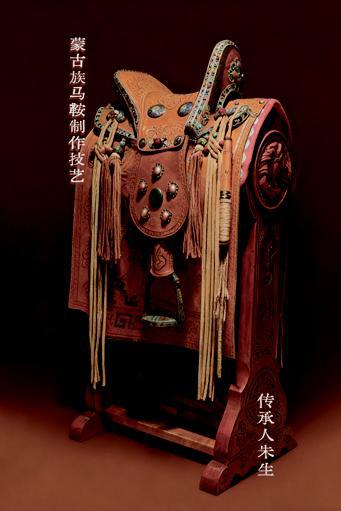

蒙古族马鞍制作技艺口述历史

娜日格乐 内蒙古师范大学学生

杨知墨 内蒙古师范大学学生

海英 内蒙古师范大学教师

本项目聚焦蒙古族马鞍制作非遗技艺,专访项目传承人,解锁这项承载民族智慧的古老工艺密码。马鞍制作技艺,是蒙古族游牧文化的鲜活载体,如今面临传承挑战。项目通过口述实录,匠人故事与文化内涵,已完成传承人专访、素材拍摄与初步剪辑。未来将以生动影像传播非遗魅力,助力技艺活态传承,让这份民族文化瑰宝焕发新生。

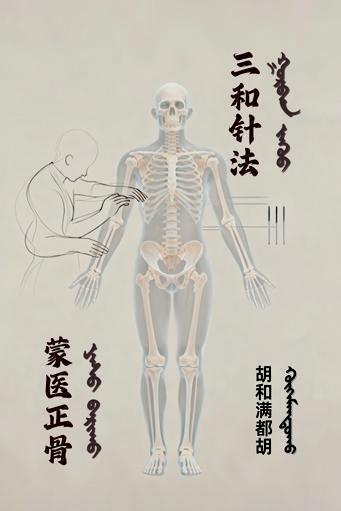

《蒙医正骨、三和针法》

杨知墨 内蒙古师范大学学生

海英 内蒙古师范大学教师

娜日格乐 内蒙古师范大学学生

本项目为4分钟视频,以蒙古族医生第一视角,用蒙语口述蒙医特色技艺。内容聚焦蒙医柔性正骨与三和针法,既阐释两种技艺的核心优势、适用场景及实操技巧,也展现其与现代技术融合的创新路径。视频通过亲历者叙述,真实记录蒙医传统智慧,既凸显蒙医在诊疗中的独特性,也呈现其顺应时代发展的新面貌,契合中国口述历史国际展对多元传统技艺的记录与传播宗旨,为蒙医文化传承与推广提供鲜活载体。

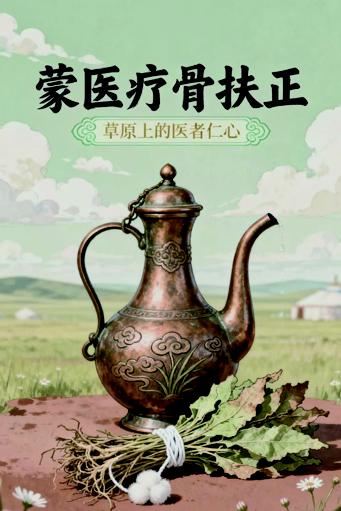

蒙医疗骨扶正:草原上的医者仁心

海英 内蒙古师范大学民族学人类学学院副教授

高凯歌 内蒙古师范大学新闻传播学院在读学生

艾丽娅 英国曼彻斯特大学硕士研究生

在长期的历史发展过程中,蒙古族在自然与战争的环境中,逐渐摸索出治骨疗伤的方法,并不断发展,走向规模化与理论化。蒙医疗骨扶正,以其手法精奇、愈合快、功能恢复好而著称。蒙医疗骨扶正第七代传承人包海花,作为地区性非遗传承人,在继承先辈的技艺的同时,进一步发展该技艺,并将其进一步扩大了影响力,救助了无数患者,成为一代地方名医。随着经济社会的发展,蒙医疗骨扶正技艺面临着巨大的传承困难,为了让民族文化瑰宝不至于失传,希望通过该项目将蒙医疗骨扶正技术进一步传播出去,让民族医学焕发出新生机。

弄堂口的春天

华若绮

邹雪平工作室

上海浦东惠立学校

我花了7天时间,在上海文庙附近拍摄了这部纪录片。这里是建于元代的古建筑群,承载着老上海的文化记忆。但从2023年起,文庙附近开始了整体更新规划,沿街商铺及居民需配合拆迁。我的镜头聚焦于街区内一家开了七八年的刨冰店:记录店主熟练制作的日常,更捕捉她反复念叨“找不到合适新址,不知道还能不能开下去”的焦虑。这十分钟,是个体在城市更新中的真实困境,也是文庙旧时光落幕前的一段缩影。

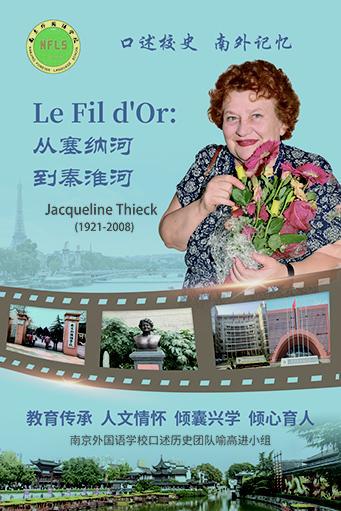

南外记忆

喻高进

南京外国语学校

本项目由南外口述历史团队喻高进小组呈现。项目通过访谈同事、学生和后继者(法籍外教),聚焦雅克琳女士,追溯其探索与奉献。雅克琳(1921-2008)于1986年起在南外执教九年,她潜心教学,慷慨资助数百名学子赴法留学,捐出毕生积蓄助力南外建设。这位荣获中法两国勋章的教育使者,用生命织就连接塞纳河与秦淮河的金色丝线。直至今日,一批批外籍教育者跨越山海,在南外校园文化中注入国际视野与人文情怀,让中外友谊在教育传承中熠熠生辉。

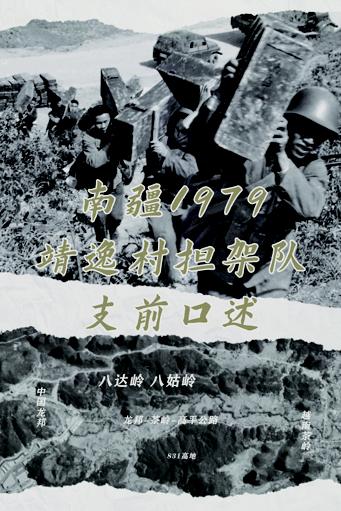

南疆1979:靖逸村担架队支前口述

彭祈遇 乡镇地方志编辑

1979年对越自卫还击作战,广西和云南的民众踊跃参战支前,保家卫国,被部队誉为“打不垮的钢铁运输线”。然而,关于他们的口述回忆极为稀少,口述历史为普通人提供了一个发出自己声音的渠道。本项目以自卫反击作战东线“两岭作战”(八达岭、八姑岭)亲历者的视角出发,记录广西田东县靖逸村担架队配属41军123师参战支前的经历和当下的生活,从而保存靖逸村参战历史,激发人们热爱祖国、保卫家园的热情,巩固发展新时代军政军民团结。

《女性,战争与回忆:三十五位重庆妇女抗战讲述》

重庆出版社有限责任公司书行分公司

这是一部聚焦抗战时期女性生存状态,极具人文关怀的口述史著作。作者李丹柯采访了35位重庆女性,包括女学生、教师、家庭主妇、富家千金、地下党员等不同身份,书中真实展现了她们在战争年代的日常生活与工作经历。这些回忆里有彼此守护的母女情,有拯救朋友逃出丈夫魔掌的真挚友谊,有育儿以及家庭的责任感,有对革命理想执着的追求,以及在战争年代积极接受教育、努力工作,以实现女性自由的自我拼搏。

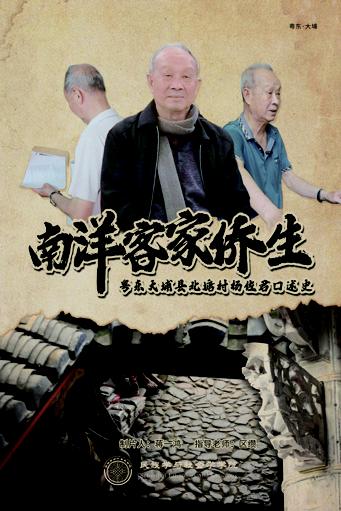

南洋客家侨生——粤东大埔县北塘村杨佐君口述史

蒋一鸿 中央民族大学民族学与社会学学院硕士研究生

本项目以粤东侨乡大埔县北塘村为田野点,通过83岁南洋侨生杨佐君的口述史,探讨该村与马来西亚之间的社会变迁与跨国联系。北塘村作为传统侨乡,与马来西亚加影等地有着深厚的人口流动和历史渊源,亟待从个体生命史切入深化研究。目前项目已完成对杨佐君的口述访谈及影像记录,并获取其新编族谱与村史等关键文本。项目目标旨在通过杨佐君从侨生到归侨,再至后代重返马来西亚的家族轨迹,揭示两地跨域网络的维系机制、文化认同的塑造过程,以及侨乡社会结构的演变脉络,为华人华侨研究提供微观个人经验实证。

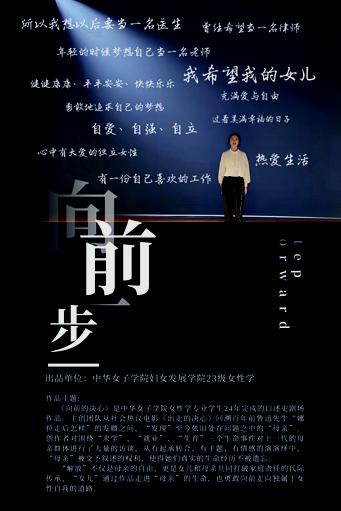

《女性,向前一步》口述剧场

中华女子学院

《女性,向前一步》是中华女子学院女性学专业学生2024年完成的口述史剧场作品。主创团队从社会热议电影《出走的决心》回溯百年前鲁迅先生“娜拉走后怎样”的发聩之问,“发现”至今依旧处在问题之中的“母亲”。创作者围绕“求学”、“就业”、“生育”三个生命事件,对上一代的母亲群体进行了大量的访谈,从有起承转合、有主题、有情感的演绎中,“母亲”被交予叙述的权利,使得她们真实的生命经历不被遗忘。“解放”不仅是母亲的自由,更是女儿和母亲共同打破家庭责任的代际传承,“女儿”通过作品走进“母亲”的生命,也勇敢向前,走向独属于女性自我的道路。

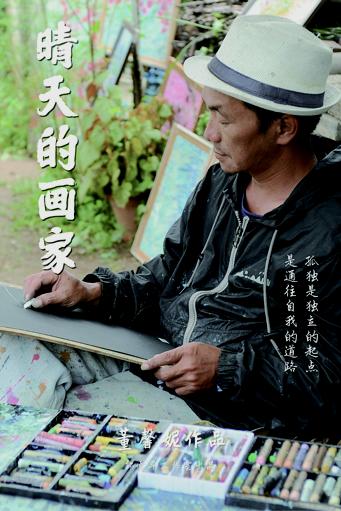

晴天的画家

董馨妮

邹雪平工作室

宁波华茂国际学校

纪录片《晴天的画家》将镜头对准定居于大理沙溪古镇的画家叶东风。在历经人生起伏之后,他选择来到这里,追寻一种忠于内心的自由生活。日复一日,他穿梭于村落与古镇之间,将平凡日常沉淀为笔下的艺术。影片记录了他如何在创作与行走中,感受生活、表达自我,展现出一位独立艺术家不受拘束的精神世界与从容通透的人生态度。

张军锋口述历史项目集成

张军锋 中央党史和文献研究院研究员

“张军锋口述历史”是纪录片人、历史学者张军锋先生30年纪录片创作和口述历史整理与研究成果的精华集成。包括《我是八路军》《八路军》《讲述:周恩来的故事》《开端》《晴朗的天》《大转折:西柏坡1947-1949》《重生与辉煌:唐山抗震救灾30周年》《中山国》八部纪录片及相对应公开出版的口述历史图书、杂志。作为多年深耕重大革命历史及中国古代、近现代历史题材的纪录片创作者,他采访过数百位重大历史的亲历者、见证者,对“亲历者说”有着深刻的感悟,并有颇具价值的经验分享。

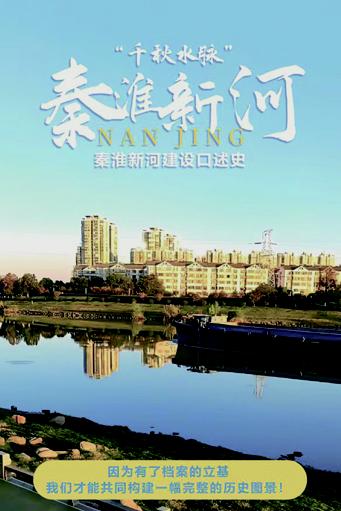

千秋水脉 秦淮新河建设口述史

南京市江宁区档案馆

秦淮新河是七十年代由22万民工人工开挖的分洪富民河流工程。东起江宁区河定桥,西至雨花台区大胜关入长江,总长16.88公里。工程建成后有效缓解了秦淮河流域洪涝威胁,在1991年特大洪水中减灾效益超50亿元,现馆里有“秦淮新河建设档案图片展”,后期准备制作秦淮新河建设口述史。

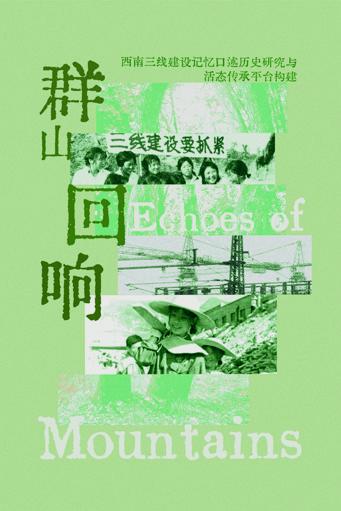

群山回响:西南三线建设记忆口述历史研究与活态传承平台构建

中国传媒大学“群山回响:西南三线建设记忆口述历史研究与活态传承平台构建”大创项目组

本项目旨在记录三线建设亲历者的经历,探究大时代与个体生命历程的关联与互动。项目在原有基础上拓宽研究地域,深化访谈内容,以贵州省遵义市061厂、长征电器厂,四川国营780厂、国营783厂,重庆市益民厂等三线建设厂区为重要调研区域,探索三线建设的集体回忆以及三线建设对西南地区的广泛影响。项目将口述史内容整合与文化推广两方面发力,在把握新发展阶段的历史定位背景下,弘扬三线精神,筑牢精神谱系。

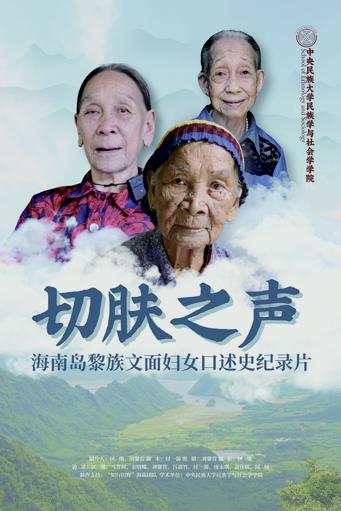

切肤之声——海南岛黎族文面妇女口述史

区缵 中央民族大学民族学与社会学学院讲师

中央民族大学民族学与社会学学院“知行田野”海南团队

本项目源于2025年7月-8月,由区缵老师带领的中央民族大学民族学与社会学学院“知行田野”海南团队在昌江黎族自治县王下乡所进行的田野探索与实践。在深入热带岛屿深林腹地开展人类学调查时,区老师敏锐地发现了王下乡仍居住着为数不少的黎族文面女性老人。在当地村民的协助下,团队对这些历史的亲历者与见证者进行了深入观察与口述史访谈。团队系统获取了有关黎族女性文面在历史演变、转型发展、身体感知与个体反思等方面的珍贵一手材料。为了确保资料的延续性,离开田野点后,团队依然通过线上联络的方式,经由老人亲属、村妇女主任、乡政府党委委员等中间人进行回访,以持续关注并记录受访老人的具体动态信息。

随着“文面”这一黎族女性具身实践,先后受到政府政策、现代化浪潮等多种因素的冲击与塑造,未能为1960年代及以后出生的黎族女性沿袭,现居在村内的这一批年逾70岁的文面女性,已可以确定为海南岛黎族最后的文面老人。团队尝试记录她们的时代抉择与自我认知:她们缘何在当时社会转型的边缘坚持文面?文面于她们而言,究竟是祖先的契约还是传统的束缚?在文明化的进程中,整个村庄对文面的态度又发生了哪些变化?她们对于“文面”这一行为的自我认知又出现了如何的差异与重构?在文面即将成为永久历史的当下,我们希望记录这一即将消逝的文化现象,聆听她们的切肤之痛与时代回响,让岛屿深林之外的人们,能够真切听到她们转型中的声音。

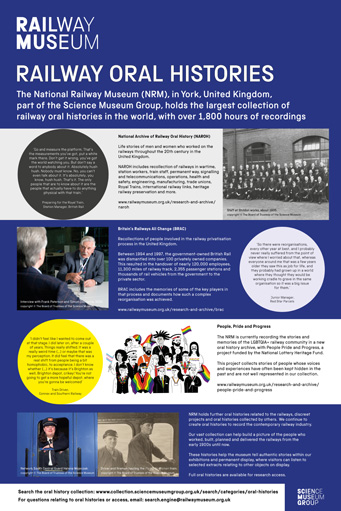

Railway Oral Histories(铁路口述史)

The National Railway Museum(英国国家铁路博物馆)

The National Railway Museum (NRM), in York, United Kingdom, part of the Science Museum Group, holds the largest collection of railway oral histories in the world, with over 1,800 hours of recordings. The collection comprises three archival components, namely the National Archive of Railway Oral History (NAROH), which documents the life stories of men and women who worked across the UK railway system throughout the twentieth century; Britain’ s Railways All Change (BRAC), which presents recollections of people involved in the railway privatisation process in the United Kingdom and records how such a complex reorganisation was achieved; and People, Pride and Progress, through which the NRM is currently recording the stories and memories of the LGBTQIA+ railway community in a new oral history archive funded by the National Lottery Heritage Fund. This project collects stories of people whose voices and experiences have often been kept hidden in the past and are not well represented in our collection. Additionally, NRM holds further railway-related oral histories—including discrete projects and material collected by others—which help the museum tell authentic stories within exhibitions and the permanent display, where visitors can listen to selected extracts related to the objects on view.

位于英国约克的国家铁路博物馆(NRM)隶属于科学博物馆集团,馆藏全球规模最大的铁路口述史资料,累计录音时长超过1800小时,其中主要包含三个档案内容,分别为:英国国家铁路口述史档案(National Archive of Railway Oral History,简称 NAROH),记录了20世纪在英国铁路系统中工作的男女职工的生命故事;英国铁路变革口述史(Britain’s Railways All Change,简称 BRAC),记录了参与英国铁路私有化进程的相关人士的回忆;以及“人民、骄傲与进步”(People, Pride and Progress)。英国国家铁路博物馆(NRM)目前正在录制LGBTQIA+铁路群体的故事与回忆,并将其纳入新的铁路口述史档案之中。该项目由英国国家彩票遗产基金(National Lottery Heritage Fund)资助,旨在收集那些在过去常被忽视、其声音与经验未能在既有馆藏中充分体现的群体的故事。除此之外,英国国家铁路博物馆还收藏了更多与铁路相关的口述史资料,包括专题性项目以及由他人采集的材料。这些口述史使博物馆得以在各类展览与常设展中讲述真实的铁路故事,参观者可在展厅聆听与展品相关的精选片段。

山那边

林俊安

大江大海

广东碧桂园学校

本作品是中学生林俊安执导的纪录短片,讲述了四川大凉山深处的支教故事。影片跟随支教老师黄胜,展现他为实现“带学生毕业、反早婚”的承诺而坚守四年的历程,并记录其功成身退时的离别与感悟。同时,镜头也对准“荞麦花开”儿童之家的孩子们,呈现他们的坚韧与希望。

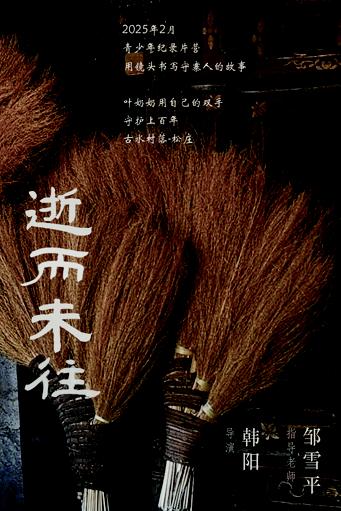

逝而未往

韩阳

邹雪平工作室

上海五十四中

由于当代社会发展,村庄里的人无不面临着村落的商业化与住宅搬迁。短片选取浙江松庄村中叶金娟奶奶,从她每日劳动的生活中展现了她勤勉坚定的一面。叶奶奶始终坚持生活在数代流传的家中,通过她的双手和老伴在潺潺溪水旁,轻轻托起松庄的百年历史,映照在到来游客留下的脚印下。叶奶奶是那个在面临现代社会发展下既能够追随又不改变初心的人。

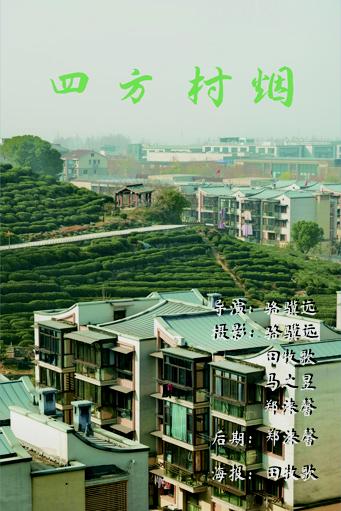

四方村烟

田牧歌

大江大海

天津海河中学

杭州留下街道金鱼井村,有着悠久的历史和传说。随着西溪湿地的保护和周边开发,金鱼井村的村民们也搬进了新楼。尽管环境变迁,村子与村子之间,农民与土地之间,他们之间的联系好像消失了,但金鱼井村的四方庙依旧存在,仍然继续守护着这片土地,承载着历史的记忆,维系着与乡邻与土地的情感,这里是他们最为自豪的地方。

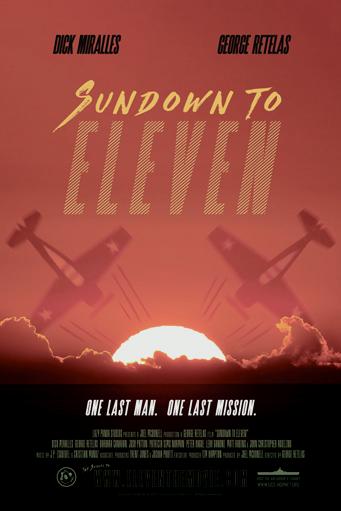

Sundown to Eleven(从日落到十一点)

George Retelas(乔治•雷特拉斯)

“Sundown to Eleven” follows the epic journey of WWII veteran Richard “Dick” Miralles—last surviving member of the U.S. Navy’s Air Group Eleven—as he sets out on a deeply personal mission: to uncover the fate of a fallen comrade shot down over Formosa in 1944. With the help of a passionate crew of volunteers from the USS Hornet Museum and the support of the Defense POW/MIA Accounting Agency, Miralles hits the road—part detective, part historian, all heart.

From the hushed corridors of the National Archives to the warm waters of Pearl Harbor, Miralles retraces the steps of his Pacific war squadron, chasing clues and memories. Along the way, he revisits battle sites, takes to the skies in a Dauntless dive-bomber, and reflects on the cost of service and the power of remembrance—all while nearing his 100th birthday.

Blending the suspense of a cold case with the soul of a cross-country odyssey, “Sundown to Eleven” is a moving tribute to the enduring sacrifice of families who lost loved ones to war. Directed by George Retelas, “Sundown to Eleven” is a sequel to his acclaimed 2014 documentary, “Eleven,” which featured the oral history of eleven World War II veterans who flew in the Pacific War with his namesake grandfather.

《从日落到十一点》(Sundown to Eleven,2025)讲述了二战老兵理查德•“迪克”•米拉莱斯(Richard “Dick” Miralles)一段意义非凡的旅程——作为美国海军第十一航空队(Air Group Eleven)最后一位在世成员,他肩负着极具个人意义的使命,试图揭开一名于1944年在福尔摩沙上空被击落的战友的命运。在“黄蜂号”航空母舰博物馆(U.S.S. Hornet Museum)志愿者团队的热心协助,以及美国国防部战俘与失踪军人统计署(Defense POW/MIA Accounting Agency,DPAA)的支持下,米拉莱斯踏上了征途——他既是侦探,又是历史学者,更是一位满怀真情的见证者。

从肃静的国家档案馆长廊到温暖的珍珠港海域,米拉莱斯重走了他当年太平洋战队的足迹,并在此追寻线索与记忆。在旅途中,他重访旧战场,驾驶“无畏式”俯冲轰炸机重返天空,回望服役的代价与纪念的力量——这一切都发生在他即将迎来百岁生日之际。

《从日落到十一点》融合了冷案调查的悬念与跨国旅程的灵魂,是一部感人至深的致敬之作,向在战争中失去亲人的家庭及其不灭的牺牲精神致敬。影片由乔治•雷特拉斯(George Retelas)执导,作为其2014年广受赞誉的纪录片《十一人》(Eleven)的续篇,延续了前作的主题。前作以口述史形式记录了十一位曾在太平洋战争中服役、与导演的同名祖父同队作战的二战老兵的故事。

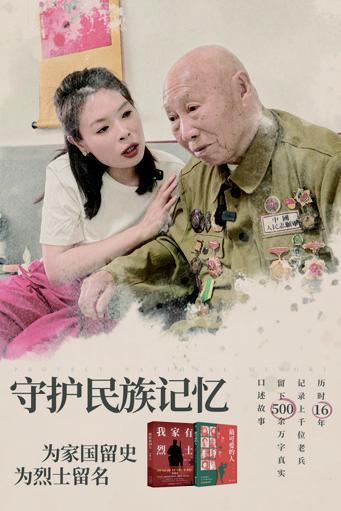

守护民族记忆

刘霞

守护民族记忆,致力于记录战争影响下的人生,让每一个保家卫国的生命都能被看见。

项目发起人刘霞自2008年开始采访报道抗战老兵,16年间记录上千位参战老兵,涉及抗战、抗美援朝、援越援老及新时代和平守卫者等,留下500余万字的非虚构口述故事,出版两本纪实文学《我家有烈士》《最可爱的人》。创办【真实战争故事】自媒体平台,由专业的非虚构编辑团队和视频团队制作,目前文字、视频作品传播过亿。

接下来还将致力于战争亲历者口述影像采集、非虚构故事编写和回忆录整理出版,并陪伴他们走出战争创伤。

《山河无恙:抗战老兵口述实录》

邓果 关爱抗战老兵(重庆)志愿者

从2011年开始,作者在云南、四川、重庆、北京、辽宁、湖南等地拜访上百位抗战老兵,从中精选出32位老兵口述共计73万字,内容涵盖从九一八事变到徐州会战、长沙会战、滇西反攻等重大战役和历史事件的亲历者见闻,已交由团结出版社,计划于2025年11月出版发行。

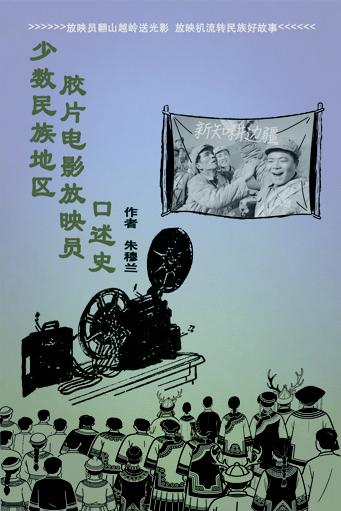

少数民族地区胶片电影放映员口述史

朱穆兰 福建师范大学传播学院讲师

本项目以少数民族地区电影放映史为切入点,重点口述采访两类群体:一是曾经参与胶片电影放映及相关工作的从业者,二是至今仍掌握胶片放映机技术的现存放映员、收藏者及爱好人士。通过实地考察、深度访谈(含线上交流)等多元调研方式,系统记录“胶片电影年代”少数民族地区流动放映员的工作实况、观众构成等历史细节,旨在重构早期少数民族地区电影传播的发展脉络。

生命的织锦:家族与传承的交织故事

墨与时(昆明)文化传播有限公司

在口述史强调个人价值,理性反思宏大叙事的背景下,本书以普通市民付汝东先生为主角,通过深度访谈的形式,以第一人称的口吻口述了其从出生到退休之后的整个人生历程,涵盖了求学经历、军旅生涯、从医经历和下海经商几段人生重要经历,通过细腻的口吻勾勒出普通人的一生如何辗转交织于时代浪潮和历史语境,兼具人文价值与历史意义。该自传已经完结定稿,本书写作旨在铭刻付先生一生的人生感悟与反思,成为子孙后代和家人之间维系感情和增强凝聚的纽带。

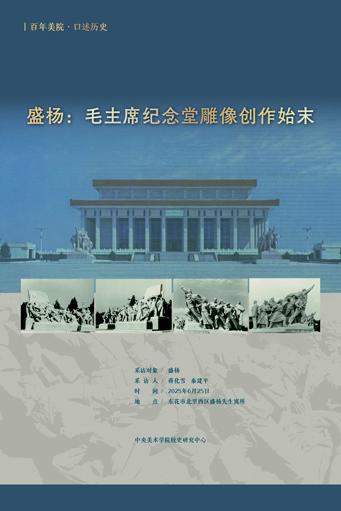

盛杨:毛主席纪念堂雕像创作始末

中央美术学院校史研究中心

“百年美院·口述历史”影像项目已持续12年,依据中央美术学院建校一百多年发展脉络,有计划拍摄收集历史见证者的艺术名家大师的口述影像文献。今年把毛主席纪念堂雕塑创作项目作为拍摄重点,采访了毛主席纪念堂雕塑组组长,时任中央美术学院雕塑系负责人,94岁高龄的盛杨先生。他结合亲身经历、珍贵的文献图像资料及当时的工作笔记,详细讲述了毛主席纪念堂主席雕像及南北门群雕从启动到完成的全部过程,还原了这一项目的历史原貌。

“生命不息,战斗不止”——访谈中国好人戴清

时欣茹 中国传媒大学博士研究生

朱鑫 安徽工程大学毕业生

苏杨 安徽工程大学副教授

“中国好人”是社会主义核心价值观的鲜活体现,抗战老兵戴清离休后义务宣讲红色故事,捐资助学,助人为乐,事迹极具典型性。本项目通过5小时对戴清爷爷深度访谈,深刻挖掘好人精神内核。后续制作了创作周边文创IP,旨在以生动丰富的形式,助力大学生与中小学生直观了解好人文化,让榜样的奉献精神与红色情怀成为青少年成长的精神养分。

“生命如歌,德馨贯之”——对话崔宪教授的音乐人生

涂晓华 中国传媒大学新闻学院副教授

付娆 中国传媒大学新闻学院本科生

本项目是一个关于音乐学术研究的个人口述历史项目,以研究员崔宪的学术成长经历为主体,旨在记录和传承他作为中国古代音乐研究者的学术思想与人生理念,传承学术研究宝贵思想感悟,为后来的音乐学者及其他青年学生提供宝贵的经验和启示。目前,项目已对崔宪教授个人经历、学术成就的讲述进行了系统整理并制作成片。

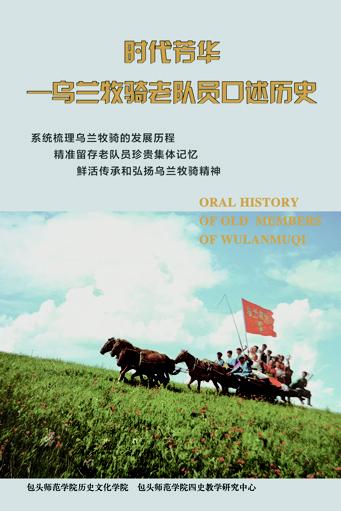

时代芳华——乌兰牧骑老队员口述历史

包头师范学院历史文化学院

包头师范学院四史教学研究中心

本项目是一项旨在系统采集、整理并保存乌兰牧骑老队员口述史料的文化抢救工程。

项目源于具体落实习近平总书记关于乌兰牧骑重要指示精神,保存乌兰牧骑老队员集体记忆和传承乌兰牧骑精神的迫切需求。

目前,项目通过专业的影音记录,成功访谈并采集了十余位老队员的口述资料,初步完成《乌兰牧骑老队员口述史》书稿(约12万字)。

本项目主要目标是建立乌兰牧骑老队员口述历史档案库,留存珍贵史料,传承乌兰牧骑精神。

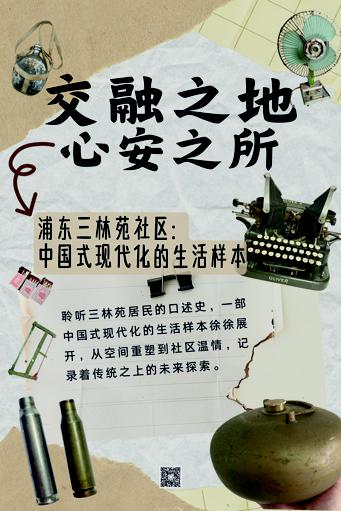

“三林苑”口述史

东明路街道社区规划师工作室

“三林苑”是九十年代上海浦东大开发的典型产物,承载了无数普通人的迁徙与安居梦。本项目旨在抢救性记录亲历者的声音,已完成22位居民的深度访谈,从“万元户”木匠到退休教师,他们的故事共同编织出一部充满细节温度的社区“家史”。目前我们正进行影像补拍与样书制作。我们的目标不仅是参加展览,更是希望以此探索如何用口述史凝聚社区认同,让一段即将被遗忘的普通人的历史,被看见、被铭记。

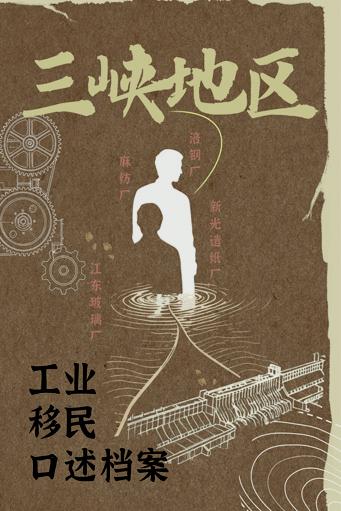

三峡地区工业移民口述历史

三峡地区工业移民口述历史团队

当三峡工程撞上国企改革,当上涨的江水淹没熟悉的工厂和家园,“铁饭碗”端不住之后,未来又将何去何从?本项目聚焦三峡工程与国企改革双重背景下,三峡地区国企职工的命运变迁。结合档案文献与实地访谈,捕捉个体在时代洪流中的个体生命经验与情感记忆,探寻这群工业移民身上凝练着怎样的移民精神。项目致力于填补宏大历史背景下个体经验与情感的空白,并通过构建“三峡工业记忆网络”为移民文化传承提供参考。

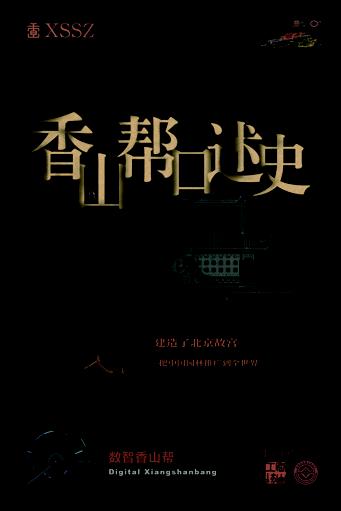

苏州香山帮口述历史

苏州科技大学艺术学院

苏州香山工坊建设投资发展有限公司

香山帮作为中国传统建筑营造技艺的重要代表,其传承人的口述史不仅承载着濒危技艺隐性知识的“活态文本”,更是抢救性记录高龄匠人口述记忆中“技艺密码”与文化基因的关键载体,本项目依托高校研究生团队对香山帮工匠的系统性口述史采集与深度整理工作,研究通过实地调研、传承人深度访谈等方式,全面采集传承人口述资料,系统梳理香山帮技艺体系的核心构成、传承脉络的历史演进及背后蕴含的文化记忆。

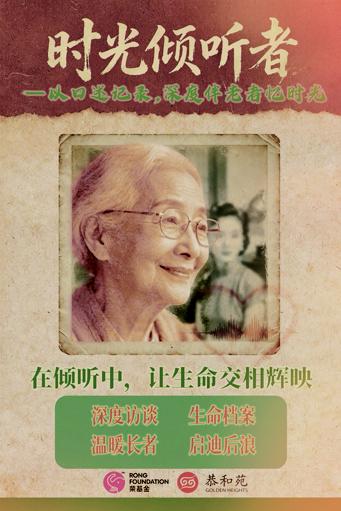

时光倾听者

北京荣德利生慈善基金会

荣基金“时光倾听者”项目聚焦养老社区、养老院等机构老人的精神需求,创新以口述历史访谈为核心陪伴载体,推动老人从被动陪伴转为主动讲述者。该项目历经一年近二十次访谈,系统记录史奶奶等多位老者的家族故事与人生经历,有效提升了老人的自我价值认同、改善精神状态。项目既为个体留存珍贵私人记忆,更以微观视角丰富时代叙事,用“被看见”的力量滋养老人心灵。

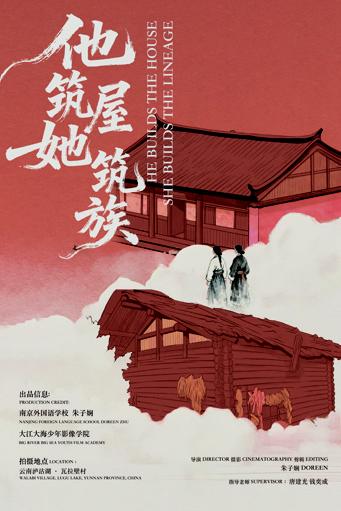

他筑屋,她筑族

朱子娴

大江大海

南京外国语学校

在云南泸沽湖畔的瓦拉壁村,一座祖母屋正被拆解、搬迁。木梁被抬起,火塘的灰烬被小心地包裹,祖母的担忧与孙女的笑声交织在风中。

这部纪录片从一次偶然的相遇开始----我走进了阿七的家,见证了摩梭族家屋迁徙的过程,也走进了一个母系家族的记忆。祖母屋是摩梭人生活的核心,它的“火塘”“男柱女柱”“阴阳门”不仅构成了房屋的结构,也象征着女性的力量与家族的根系。

当新的工坊落成,年轻一代希望用摩梭人的非遗文化与游客对话,让传统以新的方式延续。搬屋的路途,成了摩梭人阿七家族在过去与未来之间的跋涉。

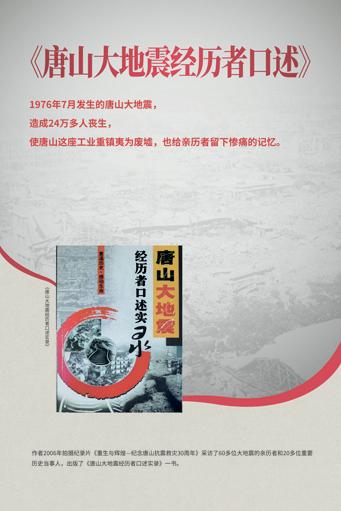

《唐山大地震经历者口述实录》

张军锋 中央党史和文献研究院研究员

1976年7月发生的唐山大地震,造成24万多人丧生,使唐山这座工业重镇夷为废墟,也给亲历者留下惨痛的记忆。作者2006年拍摄的纪录片《重生与辉煌—纪念唐山抗震救灾30周年》采访了60多位大地震的亲历者和20多位重要历史当事人,并出版了《唐山大地震经历者口述实录》一书。

The Oral History Project of the German Red Cross(德国红十字会口述历史项目)

German Red Cross(德国红十字会)

Stefan Schomann(史岱帆·舒曼)

Since 2016, German Red Cross has been conducting an extensive oral history project which resulted in 550 in-depth interviews to date. It involves men and women from all areas of work within the Red Cross, all levels and all regions, the time period ranging from World War II to current missions. It is the largest oral history project in the German-speaking world to be carried out by a single organization. Once a year, a two-day conference is organised by the affiliated network.

自2016年以来,德国红十字会持续开展了一项大型口述历史项目,截至目前已完成550份深度访谈。该项目的受访者包括来自红十字会各个工作领域、层级及地区的成员,时间跨度涵盖第二次世界大战至当代。这是德语世界中迄今由单一机构实施的、规模最大的口述历史项目。同时,该项目所属的合作网络还会在每年举办一次为期两天的会议。

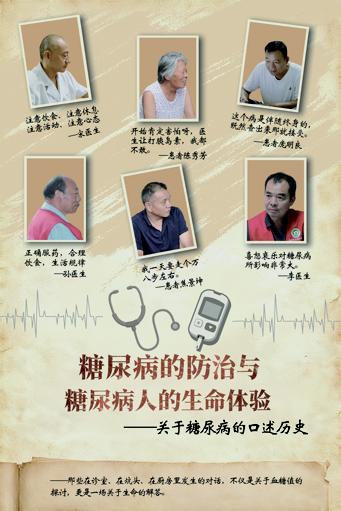

糖尿病的防治与糖尿病人的生命体验——关于糖尿病的口述历史

信阳师范大学“糖路漫谈”调研团队

本项目是团队成员参加陕西师范大学第19次“中国乡间医人、医事、医史口述史调研项目”的成果。项目聚焦糖尿病的“防治实践+患者体验”,旨在提高公众的糖尿病防治知识和展示糖尿病患者的生命体验。一方面对3位医生进行了访谈,梳理糖尿病防治知识,留存临床经验与防治智慧。另一方面对3位糖尿病患者进行了访谈,了解其就医历程、生活管理细节及心理变化轨迹,挖掘真实体验背后的需求与痛点。项目周期为2个月,已完成访谈。

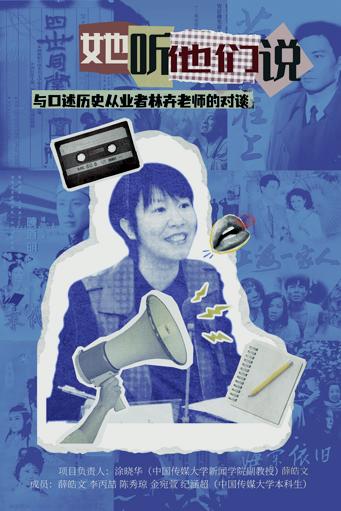

她听他们说

涂晓华 中国传媒大学新闻学院副教授

薛皓文 中国传媒大学新闻学院本科生

林卉老师是中国传媒大学崔永元口述历史研究中心执行主任,长期活跃于口述历史的学术建设与项目实践前沿。本项目通过两次与林卉老师的口述访谈,聚焦口述历史实践中面临的共性议题:如何平衡专业性与人文关怀,如何建立系统的资料保存与再利用机制,如何在访谈中让个体经验与文化记忆相互映照。访谈不仅记录了她的方法探索和行业经验,也呈现了口述历史作为一门“关于人”的学科所承载的温度与力量。

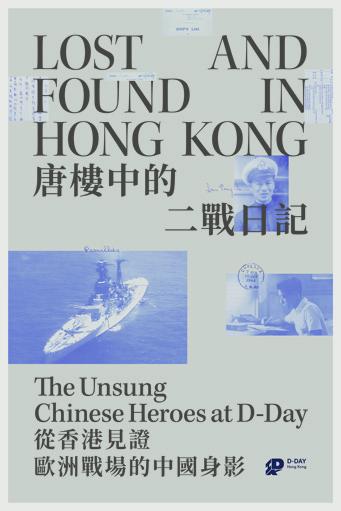

唐楼中的二战日记:从香港见证欧洲战场的中国身影

D-Day in Hong Kong

2015年,一本日记在香港某废弃单位中重见天日,作者为民国海军军官林炳尧。1943年,他与23名同伴获派赴英国受训,翌年参与诺曼第戰役。日记记载了林炳尧的欧战经历,成为中国军人参与D-Day的已知一手孤本。

2024年,一群香港青年根据日记线索自发开展研究,在欧亚找寻档案、进行访谈,最后以展览形式分享成果,更因而找到了林炳尧后人,还原整段历史。展览已在香港、伦敦和诺曼第以中英法三语展出,吸引逾16,000人到访,及150多篇中外媒体报道。

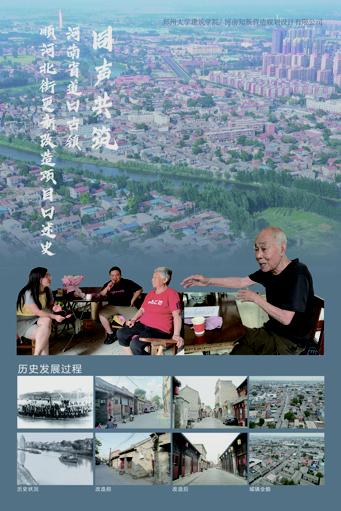

同声共筑:河南省道口古镇顺河北街更新改造项目口述史

郑州大学建筑学院

河南知新营造规划设计有限公司

本项目以河南省道口古镇顺河北街2019-2022年的更新改造建设为背景,对居民、乡绅、地方工匠、设计团队、社区工作者、各级政府等多方参与群体进行口述记录,力求还原更新改造全过程,揭示各群体从认知差异和诉求冲突到共识形成协同合作的动态博弈,呈现当前社会经济条件下历史城镇“居民自主、多方协同”保护发展模式的地方实践。团队于2019-2025年间多次深入当地采访并完成整理工作,目前正在出版阶段,并以持续的社区活动将成果回馈于社区。

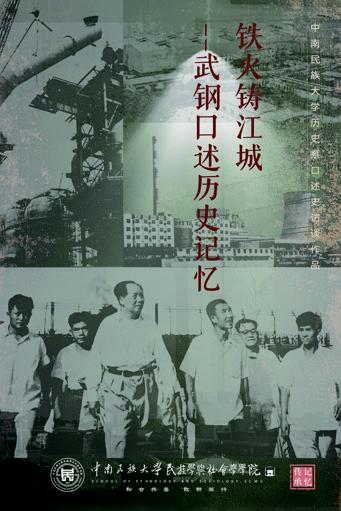

“铁火铸江城”武钢口述历史记忆

中南民族大学民族学与社会学学院

该项目聚焦武汉钢铁集团,一方面查阅资料,实地考察武钢旧址,同时访谈退休工人,通过访谈、拍摄及查阅资料,系统收集武钢发展史料,追溯武钢历史脉络与文化变迁。武钢作为“共和国钢铁长子”,其历史是中国现代工业发展的缩影。目前访谈稿已整理完毕,视频正在制作中,预计11月完成。项目旨在构建武钢口述史,多视角呈现其生产生活变迁,挖掘与弘扬武钢精神。

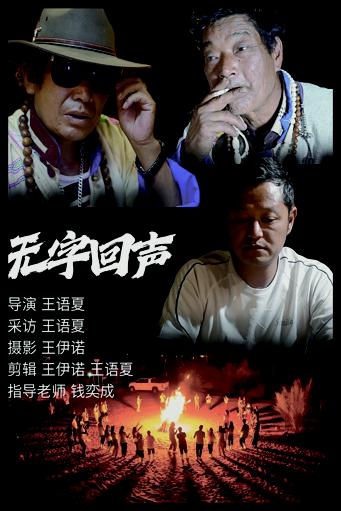

无字回声

Isa Wang

Sophia Wang

大江大海

背景设定在云南的摩梭社区,本片聚焦于曾在社区中居于核心地位、具有重要宗教意义的“达巴”角色。昔日广为传承的实践,如今仅剩两位传承者坚守,而他们试图将知识传递给后人的努力,却屡屡遭遇现实生存的挑战。

影片记录了他们的挣扎,并提出一个迫切的问题:当这项濒临崩塌的传统成为摩梭文化的支柱时,这一文化还能延续下去吗?

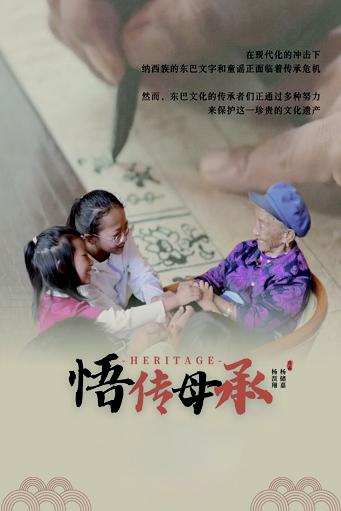

悟传母承

杨淏翔

深圳贝赛思

在现代化的冲击下,纳西的东巴文字和童谣面临着传承危机。然而,东巴文化的传承者们正通过多种努力来保护这一珍贵的文化遗产。影片通过采访吾木村东巴传习院最后尚在的创世人,年轻东巴,儿歌传承,记录了一个纳西族村落历时24年的村庄传统文化保护传承的艰难历程。

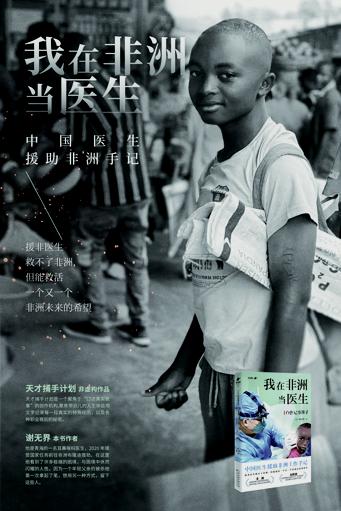

《我在非洲当医生——白色记事簿4》

天才捕手计划

本书是耳鼻喉科医生谢无界创作的援非医疗工作手记,属于“天才捕手计划•口述真实故事文库”丛书。该书以中国医疗队视角,记录作者两次赴布隆迪的医疗援助经历,展现医生群体在疟疾肆虐、新冠疫情及恐怖袭击威胁等极端环境下的真实状态。

书中医疗场景均基于真实经历,反映布隆迪面临的贫穷、战乱与腐败等社会问题,同时记录当地有识之士用微光照亮未来的努力 。既有医生的专业锐度,又有观察者的细腻温度。

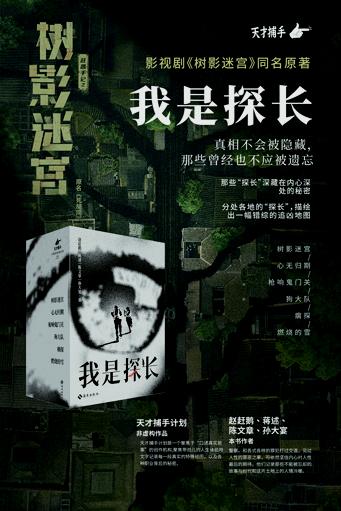

《我是探长》

天才捕手计划

本套书共6册,是一部纪实文学套系作品,集合了上世纪被侦破的重案要案,在科技还不发达的时代,案件能被侦破,大多由于警察个人的专业能力和责任心。就是在这样的时代里出现了一批被称为“探长”的警察,侦破案件是他们藏在内心的执念,直到抓到凶手的那一刻才能解脱。在这样的执念中他们不愿错过任何一点可能性,数年如一日追寻线索,深入走访案件现场,运用高超的心理技巧亲自审讯当事人,最终还被害人一个真相。

本套书还原第一视角,跟随探长的脚步,亲临案发现场,看他们如何在错综复杂的人情和线索中迷失,又是如何重新振作起来,冲破种种困难,一步步接近真相。

这是一部特属于中国警察的故事,是分属于全国各地的警察工作者用心血描绘出的追凶地图。

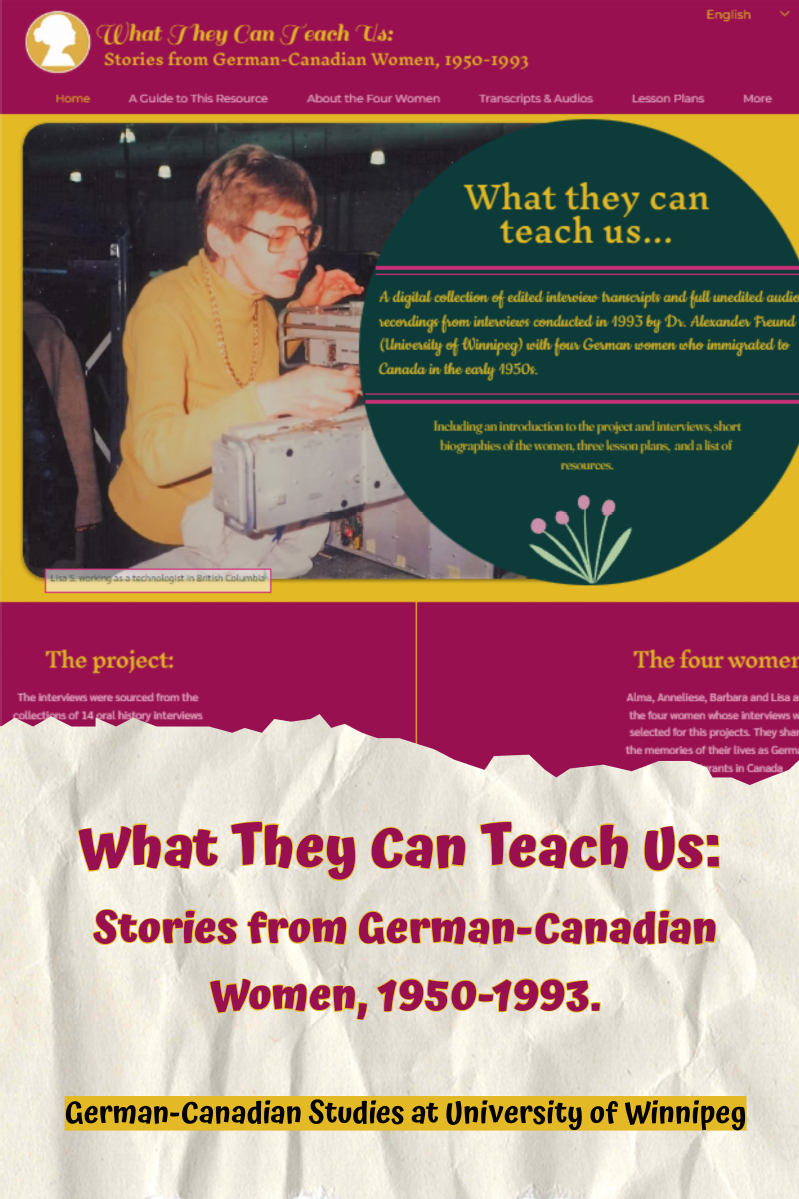

What They Can Teach Us: Stories from German-Canadian Women(她们能教给我们的事:德裔加拿大女性的故事)

German-Canadian Studies at UWinnipeg(温尼伯大学德裔加拿大人研究项目组)

What They Can Teach Us: Stories from German-Canadian Women, 1950-1993 is a digital collection of edited interview transcripts and full unedited audio recordings from interviews conducted in 1993 by Dr. Alexander Freund (University of Winnipeg) with four German women who migrated to Canada in the early 1950s.

In 2021, Claudia Dueck, the project assistant at GCS, was tasked to transcribe the fourteen interviews from Dr. Freund’s Master’s research (Identity in Immigration, 1994). In discussion with Sofia Bach, the program assistant at GCS, and Dr. Freund, the Chair in GCS, the idea to bring new life to this rich resource arose. Claudia and Sofia, remembering their high school History education in Quebec and Manitoba, wished they had encountered accounts of lived experiences, especially from women and migrants. They chose to focus on four women, each with a variety of distinct experiences. In order to make this resource accessible to as many students, teachers and interested people as possible, they decided to devote the great part of the funding to create an English, a German and a French version of this project.

The aim of this digital collection is to encourage the use of Oral History accounts (both the recorded audio files and transcriptions) within multiple educational fields, including History, Translation Studies, and other areas of the Humanities. On this website, you will find primary sources in the words of ordinary women, available in both Canadian official languages and in German. The edited transcripts and the original audio recordings are accompanied by three lesson plans to use in a classroom setting and to help integrate Oral History to your curriculum.

《她们能教给我们的事:德裔加拿大女性的故事,1950—1993》是一个数字化资料合集,收录了1993年由亚历山大·弗罗因德(Alexander Freund,温尼伯大学)对四位于20世纪50年代初迁居加拿大的德国女性所做访谈的编辑版文字稿及未经剪辑的完整音频记录。

2021年,GCS项目(German-Canadian Studies,德国裔加拿大人研究)助理克劳迪娅·杜克(Claudia Dueck)受托将弗罗因德博士的硕士研究《移民中的身份》(1994)中的14次访谈转写成文。她与GCS项目助理索菲娅·巴赫(Sofia Bach)以及担任GCS主任的弗罗因德博士讨论时,萌生了将这一珍贵资源注入新生命的想法。克劳迪娅与索菲娅在她们回想起在魁北克与马尼托巴的高中历史课时,感叹自己当年未能接触到更多贴近生活的叙述,尤其是来自女性与移民的故事。于是,她们决定聚焦四位女性——每一位都拥有多样且独特的经历。为使该项目的资源尽可能惠及更多学生、教师与感兴趣的公众,她们决定将大部分经费用于制作项目的英语、德语与法语版。

本数字化合集旨在鼓励在多个教育领域使用口述历史材料(包括录音文件与文字稿),涵盖历史学、翻译研究以及其他人文学科。在该项目网站上,读者可查阅由普通女性以自身话语叙述的第一手史料,提供加拿大两种官方语言(英语与法语)及德语版本。网站同时提供经编辑的文字稿与原始音频,并配套三份课堂教学方案,便于课堂使用,帮助教师将口述历史融入课程。

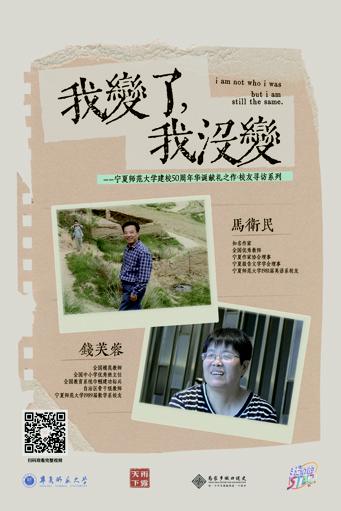

为家乡做口述史·我们的Star(师大)

马雨露

宁夏师范大学

2025年恰逢宁夏师范大学建校五十周年华诞,雨露天下工作室联合共青团宁夏师范大学委员会、海原县睿德公益服务中心共同发起校友寻访项目。先后访谈1989届数学系校友——“全国模范教师”“全国中小学优秀班主任”“教育系统巾帼建功标兵”“自治区骨干级教师”钱芙蓉,1981届英语系校友——“全国优秀教师”、宁夏作家协会理事、中国作协办公厅、创联部“‘深入生活、扎根人民’主题实践先进个人”获得者马卫民。视频反响热烈,收获播放量30w+。

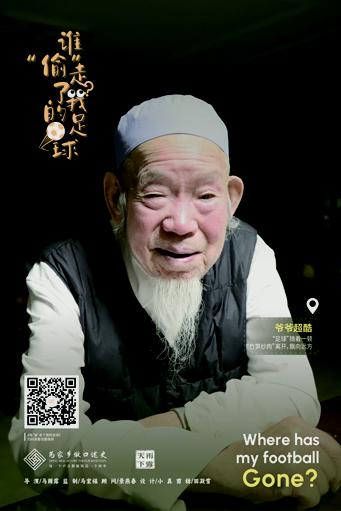

为家乡做口述史·爷爷超酷

雨露天下工作室

“爷爷超酷”系列自2023年起制作至今,收集了百岁老人马进祥的许多生命故事。老先生是空巢老人,因孙子常为其做口述历史,听他讲过去的事,生活多了许多乐趣。本期主题叫“谁‘偷’走了我的足球”,讲述十多年前爷爷因挂念在老家独自一人的侄孙,悄悄将亲孙子的足球拿去给他玩,结果亲孙子因此被父亲“修理”的事。

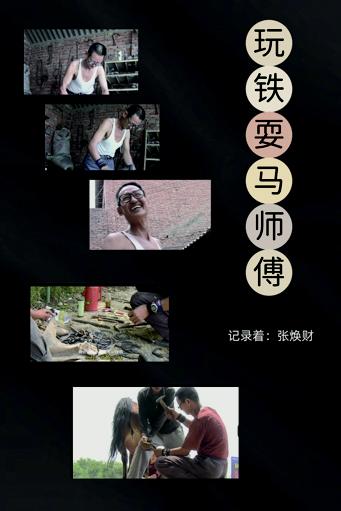

玩铁耍马师傅

张焕财

“全能把式”是民间的认同,也是国家定工资的杠杠,樊连连就是一个全能把式,会打铁,也会给头牯(大牲畜)钉掌。最早在公私合营单位,八几年后单位解散返乡,一直在手艺行坚持,是现在西安城南一带唯一的全能把式。曾经给外国人的洋马钉过掌。

樊师傅的手艺没人学,他也担心失传,叫了个帮忙的,只是比他小七岁,他说如今年轻人看不上这行道,以后就没全能把式了。本片采访过两次,樊师傅边干活边说他的故事,不耽误他的事。

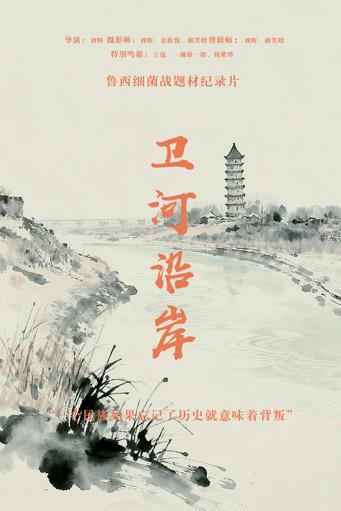

卫河沿岸

刘辉

本片聚焦1943年遇难人数高达43万人的日军鲁西细菌战,通过在卫河沿岸寻访调查,对幸存者口述、历史档案进行实地探访,真实还原细菌战给人民带来的灾难,展现中国人不屈不挠的抗争精神。

王永志与中国航天

王永志口述历史工作小组

为保存珍贵国防建设和中国航天发展历史记忆,弘扬爱国主义精神和航天文化,项目自2021年6月启动至今,以王永志院士学术成长过程和重大历史事件为轴,全面展示他一生的多次转折,学术生涯的历史轨迹,学术思想的形成脉络以及学术成果的辉煌丰硕,系统总结了他创新的学术思想、国防和航天的研制经验,梳理了他对国家和民族科技强盛的特殊贡献。项目形成口述历史11册,研究报告22万字。因信息敏感,仅展示中国航天部分的内容。

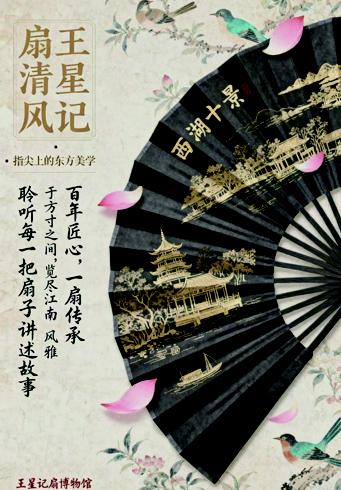

王星记扇口述史

宁波财经学院溯杭暑期社会实践团

宁波财经学院溯杭实践团开展暑期实践,探访王星记扇博物馆,形成2篇调研报告、2篇公众号报道等成果。

背景

为探索杭州自然生态与传统文化,挖掘“浙江老字号”传承与创新,以口述史等形式记录城市文化基因。

项目进展

已完成实地调研、负责人采访等,收集口述资料与实物信息,产出图文成果并网盘分享。

项目目标

深化对杭州生态与匠心文化的认知,为自然保护、非遗传承提供青年视角,增强对家乡文化的认同。

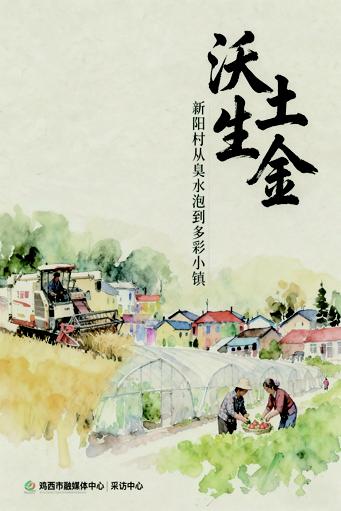

沃土生金

鸡西市融媒体中心

突破“环境整洁”的表层叙事,呈现乡村“外在颜值”与“内在气质”的双重提升。既展现城子河区新阳村从煤矿坑到生态湖的蜕变中,村民如何自发守护一汪碧水,又记录村里老戏台与新民宿的交融里,通过“生态修复—文化复兴—生活提质”的递进式呈现,让观众看见“美”不仅是绿水青山,更是村民眼角的笑意与对未来的底气。

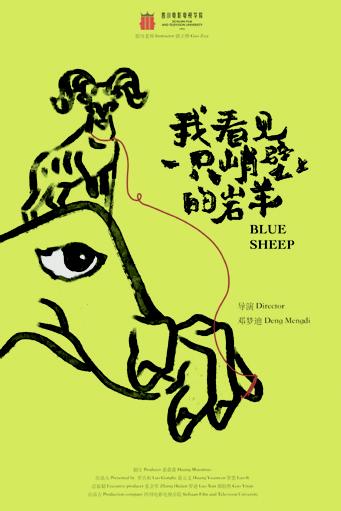

《我看见,一只峭壁上的岩羊》

郭子烨 四川电影电视学院教师

黄苗苗 四川电影电视学院学生

邓梦迪 四川电影电视学院学生

故事聚焦于成都市内的一家手工礼品店——岩羊,店内有大量的残障人士以及贫困人士,大家聚集到一起,做手工卖出并将盈利用于资助偏远山区的贫困户。它是为特殊群体搭建的一个介于现实和内心之间的乐园,屏障掉悲悯、冷眼、刻薄后,至少在这里能得到短暂的幸福。重度烧伤的杨哥,依靠他的双手在这里再次拾起自信和尊严。杨哥同岩羊一样,在生活里奋力奔跑,为了啃食绿草,他们一直往前走。这群“岩羊”的灵魂孤舟,还将继续飘向哪个绿洲呢?

目前已完成拍摄,在投递电影节中。

为家乡做口述史

海原县睿德公益服务中心

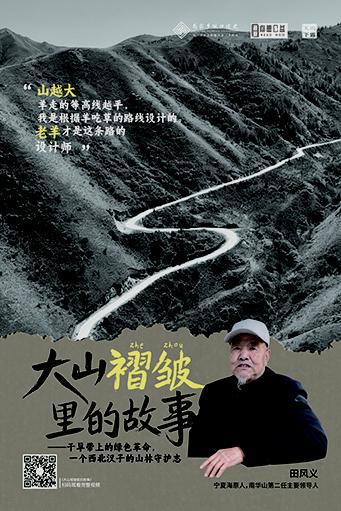

为家乡做口述史是一个支持青年做中学口述史的公益项目,旨在丰富学生的暑假生活,增强学生的社会实践能力、多元表达能力,增强学生对家乡文化的了解与理解,培养文化自信。三年来,项目连续两年入选中国口述历史国际周口述历史年度项目大展,论文《口述历史与社区教育——以“为家乡做口述史”项目为例》入选国际研讨会。2025年寒假,项目支持大学生志愿者在冬令营期间带领初中生前往养老院开展口述史访谈,还支持马雨露团队制作《大山褶皱里的故事》一方志,形成短视频、文章等多种形式的口述历史作品。

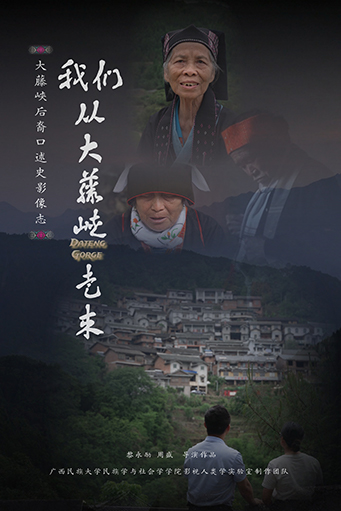

我们从大藤峡走来:“大藤峡后裔”口述史影像志

黎永励 广西民族大学民族学与社会学学院教师

周盛 纪录片导演

无文字民族如何讲述自己的历史?罗世米、胡宗传等两代瑶族人一段关于“大藤峡后裔”的口述史,铺展开一段跨越时空的动人传奇。大瑶山和红水河流域各民族数百年间共同建构、多民族共享的民俗生活与文化,是中华民族共同体交往、交流、交融的真切体现。

项目对大藤峡起义发生区域、遗址、迁徙路线进行民族志调查研究,征集到反映大藤峡历史的文物、古歌、经文,纪念大藤峡的二胡调,延续四百多年的服饰纹样,完成了一部口述纪录长片《我们从大藤峡走来》。

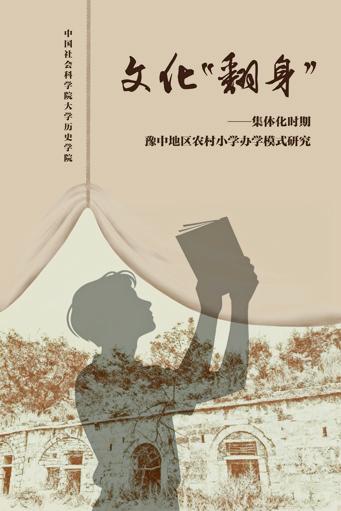

文化“翻身”:集体化时代豫中地区农村小学办学模式研究

听党指挥队

集体化时代,在国家号召和政策支持下,河南动员各社队在家门口办学,这一时期豫中地区农村小学的办学模式呈现出两大时代特征:农办公助和办学“大跃进”,“戴帽”初中正是时代的产物。本项目以档案文献为主,口述访谈为辅,从“戴帽”初中入手探究集体化时代农村办学模式,已经初步形成毕业论文,预期在论文基础上成书出版。

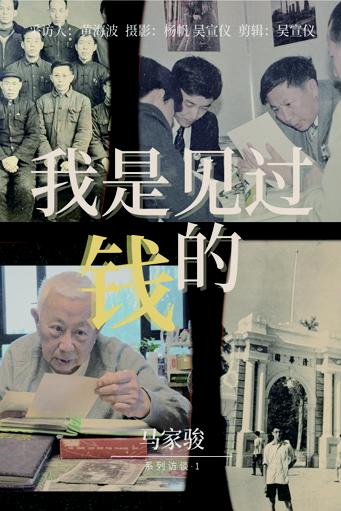

我是见过钱的——马家骏系列访谈1

山西时尚回响城市文化交流中心

1958年,上海人马家骏从清华大学毕业后,来到山西工作,先后在矿山机器厂、机械厅、经贸委、省政协等部门工作。他的人生经历了抗战、解放战争、新中国成立初期的重工业建设、文化大革命、改革开放等历史时期,从富家少爷成长为与工农相结合的高级知识分子干部。

自2018年开始为马家骏先生做口述史访谈,目前采集到影像资料超过60个小时,逐字稿已全部整理完成,影像正在逐步按专题制作为专辑。目前书稿完成15万字,成书预计30万字左右;影像完成第一期专辑,围绕马家骏的金钱观展开,因此命名为“我是见过钱的”,以反映马家骏在个人生活、技术改造、引进项目、批准项目上马等方面始终如一的价值选择。

预计在两年时间内完成30万字书稿与全部视频专辑20期。

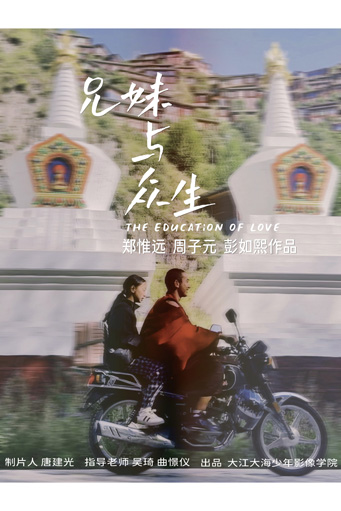

兄妹与众生

周子元

大江大海

北京十一学校

宗萨寺山脚下,有一个藏族家庭。哥哥是宗萨寺的僧人,妹妹是小学生。他们都有一个共同的理想。我们这个时代的藏族青年有一个简单而伟大的理想——希望每个人的生命安全。尽管他们被分为修道院和世俗领域,但我们在他们的现实生活和真诚的表达中感受到了他们的理想和信仰,这引发了我们的思考。

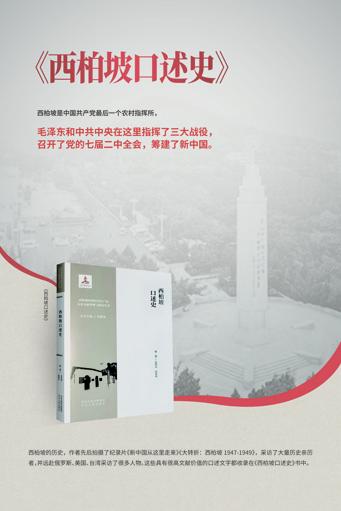

《西柏坡口述史》

张军锋 中央党史和文献研究院研究员

西柏坡是中国共产党最后一个农村指挥所,毛泽东和中共中央在这里指挥了三大战役,召开了党的七届二中全会,筹建了新中国。西柏坡的历史,作者先后拍摄了纪录片《新中国从这里走来》《大转折:西柏坡1947-1949》,采访了大量历史亲历者,并远赴俄罗斯、美国、台湾采访了很多人物。这些具有很高文献价值的口述文字都收录在《西柏坡口述史》书中。

《选择——加拿大华人移民口述历史》第三册:魁北克省

加拿大华人移民口述历史中心

加拿大华人移民口述历史项目自2019年开始,至2024年11月已历时六年,全部完成原定对居住在加拿大海洋省、安大略省、魁北克省、草原省和温哥华省五大地区共159位华人移民口述者的采访工作,共获得口述影像300多小时,口述整理文字240余万字。本次参加2025中国口述历史国际展的是该项目的第三阶段成果:《选择》系列图书第三册(魁北克省)。《选择》系列图书第一册(海洋省)、第二册(大多伦多)已于2022年和2024年相继出版,并由加拿大国家图书与档案馆和中国国家版本馆收录。

忻州文化口述史

忻州文化研究院

为抢救和保护忻州优秀地域文化,2022年,忻州文化研究院启动《忻州文化口述史》采集工作。以国家级非物质文化遗产项目“北路梆子”为重点,兼顾忻州文化文艺界有影响力的高龄名家,展开一对一访谈。旨在通过口述历史的方式,记录忻州文化发展历程和名家成长历程,为保护和传承忻州优秀地域文化积累珍贵的影像资料。目前已完成18位人物视频资料采集,为研究地域文化的专家、学者提供宝贵参考。

“芯”星之火——苏信精神探源工程口述史

江苏信息职业技术学院

从1985年中国第一块64K DRAM芯片的诞生,到1970年第一颗人造卫星传感器的研制,江苏信息职业技术学院以“芯”为基,向“星”而行。本工程通过口述历史,追寻学校七十余年发展历程,聆听亲历者的记忆,探寻“明德、致知、精业、励行”的苏信精神如何在岁月中淬炼成形,又如何照亮了一所职业学校与国家共奋进的非凡历程。

葭声自述——一个普通人的家族史和生命史

段家声 述者

李立明 济源市政协文史研究员

刘建 济源市政协文史研究员

该项目包括作者段家声撰写的家族回忆录《家事》和大学生活的口述史《饥饿与人性》两部分,时间前后相继,较为全面地展现了作者从童年到青年的人生经历和生活感悟。其中《家事》,记述了段家声自记事起至新中国成立初期的人生经历、家族的历历往事以及十数位家族成员的故事。《饥饿与人性》则是段家声关于上世纪三年困难时期大学生活的口述,为我们展现了丰富历史细节,具有宝贵的史料价值。采用回忆录和口述史两种形式进行个体生命史的书写,应该算是本项目的一个特色。

厦门口述历史文化丛书

厦门城市职业学院厦门口述史研究中心

中心成立时间是2015年7月,迄今刚好十年。由本校6个部门教师、校外8个单位文史人士(其中正高3人、副高7人、博士4人)组成。

研究方向是厦门城市文化,兼顾城市文化服务。主要工程是厦门口述历史文化丛书。计划出齐36本720万字(平均每本20万150张照片)。目前已经面世17本(另2本在印刷厂)。其余的已经启动和正在进行中。主打三个系列——百年鼓浪屿系列,全市国家级非遗系列,鹭岛人生系列。

经费由学校主动承担了百万资金,奠定了该项目长期稳定、可持续性发展基础。

乡音中的年例

广州南方学院文学与传媒学院小传统故事平台

本项目是一项以湛江旧县年例文化为核心的口述史写作。年例作为粤西独特的非遗文化,正面临现代化冲击。项目通过两次走访村中的国家级非物质文化遗产传承人彭秋生和其他关键年例仪式执行者,记录其关于年例仪式、游神、傩舞等习俗的个人记忆与鲜活故事。

目前,项目已完成对核心传承人的访谈与影像记录。最终目标在于建立一份珍贵的“活态”档案,用温度记载真实的年例,以推动社区文化认同与年轻一代对传统民俗的关注与传承。

县城(利川市)电影口述史

向芷霖 清华大学新闻与传播学院博士生

县城电影是基层文化记忆的重要载体。现存文字、影像资料稀缺,老放映员、观众等亲历者记忆记录缺失。项目以“口述史”为核心,通过访谈县城电影行业老职工、老观众,尤其是电影放映员,记录放映故事、社会变革与电影生活变化。

目前已走访对县城(利川市)主要的电影从业人员2人进行了2次深度访谈,收集10余小时访谈素材,整理口述素材文字10万字。

目标是持续构建县城电影口述档案,访谈10位亲历者,收集20小时口述资料与10余件老物件,并产出专题图文集与视频。

寻找身边的平民英雄——教师

九江学院小学教育专业口述史团队

一支粉笔、两袖清风,平凡教师在乡村讲台写下沉默史诗。2020年起,九江学院小学教育专业四届309名师范生拿起录音笔,返乡回校,共采录268份“红烛”口述史。四载春秋,活动曾被《学习强国》转发,调研成果斩获“挑战杯”。未来,我们仍将循声前行,让更多师范生做“采故事的人”,让无名英雄的微光,持续照亮后来者的讲台。

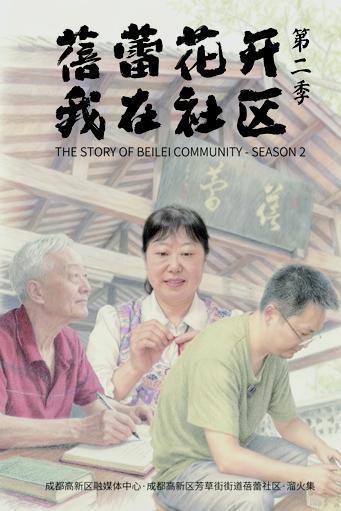

系列微纪录片《蓓蕾花开•我在社区》(第二季)——蓓蕾社区口述历史中心建设进展

成都高新区芳草街街道蓓蕾社区

成都高新区融媒体中心

溜火集

项目介绍:蓓蕾社区建于20世纪90年代,曾经的老旧小区,目前是成都最美最具活力的社区之一。《蓓蕾花开•我在社区》是一项长期的社区纪实影像项目,计划扎根在成都的蓓蕾社区,用影像人类学的方式进行在地观察,用百集扎实的普通人物故事,建构起蓓蕾社区的价值观。《蓓蕾花开•我在社区》(第一季)已完成纪录片5集,共40分钟,于2024年参加中国口述历史国际周项目大展。《蓓蕾花开•我在社区》(第二季)计划完成纪录片共5集,并在拍摄所在地蓓蕾社区建立公共空间“蓓蕾社区口述历史中心”,以该空间为依托,项目逐步为居民开展放映、口述历史与纪实影像课程、行业交流、居民交流、社区影像展等活动。

项目背景:社区是社会的基本单元,是国家治理的支点,也是人与人发生关联的基础空间。如何让“陌生人社区”重回“熟人社会”,重拾与邻为善?蓓蕾社区口述史项目力争用政府主导、多方参与的方式,实现社区口述史的实践、传播与推广。本项目由2023年开始的《蓓蕾花开•我在社区》影像制作为基础,发展成为“社区纪实影像制作”+“蓓蕾社区口述历史中心建设运营”两大板块。

项目进展:项目已开展两年半,2023-2024年,影像制作板块完成了《蓓蕾花开•我在社区》(第一季)系列纪实视频5集,人物图文报道5篇,《我在社区当规划师》《我在社区当网格员》《我在社区传承非遗》《我在社区当领舞》《我在社区守护儿童成长》等纪实视频先后在成都高新视频号、成都高新客户端、成都日报锦观新闻、人民日报客户端、央视频等平台推出,并在蓓蕾社区组织线下放映,让这些影像故事呈现在了故事发生的社区中。该系列影像获得2024年成都新闻奖。2024-2025年,《蓓蕾花开•我在社区》(第二季)已完成拍摄3集,正在拍摄2集,制作完成后进入推广阶段;建设运营板块已建成“蓓蕾社区口述历史中心”,实现口述历史影像每日公开展播。社区口述历史中心虽然只是社区中小小的一个物理空间,但小空间撬动的却是社区居民和社区从业者对于口述历史的关注与实践。在国内其它社区的来访调研中,蓓蕾社区向来访社区推广口述历史与社区治理的互动实践,介绍社区口述历史中心建设方式。下一步,本项目将依托线下空间,结合居民的实际需要,开展更多与口述历史相关的实践活动。

项目目标:预计用专业生产加居民共创的方式,完成相关人物纪录片100集,用影像记录社区及变化,为社区、为居民、为区域及社会记录具有史料价值的影像。计划以线下空间为依托,每年举办不少于4次面向居民的口述历史、纪实影像、非虚构写作等课程讲授、交流和实践活动,每年吸引至少5名居民成为口述历史实践者。积极争取各方支持,逐步将社区口述历史中心的建设运营拓展到其它社区。

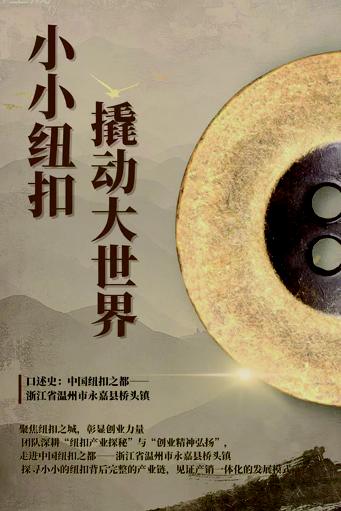

小纽扣撬动大世界——基于浙江改革开放口述史采集与全媒体内容创作

宁波大学“浙里漫话改革开放”项目团队

小小纽扣,方寸之间,却承载着一个完整而坚韧的产业链。这里实现了从生产到销售的高效一体化,是“中国制造”基础力量的生动缩影。其产值或许并非天文数字,但“一店一厂”的模式,足以支撑起万家灯火的生计与梦想,这正是中国工业朴实而伟大的奇迹。纽扣城内涌动的万众创业精神,更是将传统产业点化为充满活力的创新热土,于细微处见真章,撬动着一个无限广阔的大世界。

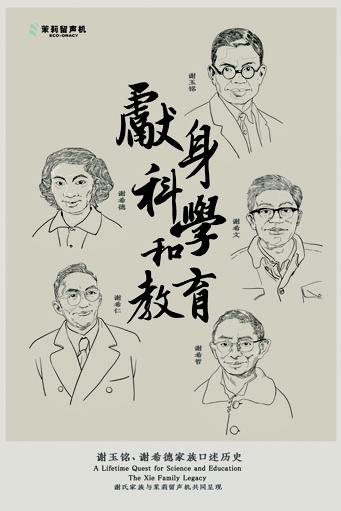

献身科学与教育:谢玉铭、谢希德家族口述历史

茉莉留声机

谢玉铭、谢希德家族的百年历程是中国近现代科学史的一卷缩影。谢玉铭在物理学前沿成就卓著,其对“兰姆位移”的先驱性探索,在国际学界留下了重要印记。而他以科学与理性精神哺育的后代——长女谢希德、长子谢希文、次子谢希仁与三子谢希哲,分别在半导体物理、金相学、计算机网络及勘测领域成为开拓者与栋梁。本项目旨在通过系统性的口述历史采集,深入挖掘家族成员的手稿、信件与影像资料,力图超越个体叙事,生动还原谢氏“科学世家”的百年传承。我们期望,这部家族史不仅能成为后代宝贵的精神谱系,更能为理解中国知识分子的家国情怀与科学共同体的形成,提供一份鲜活而深刻的注脚。

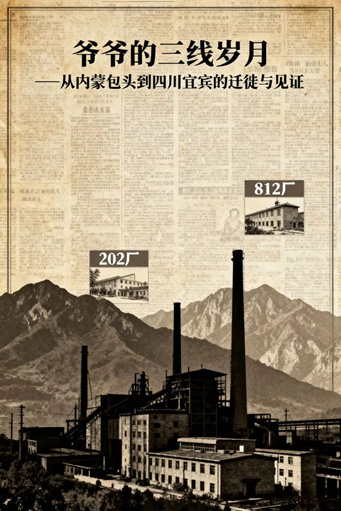

爷爷的三线岁月

徐歆扬

成都棠湖外国语学校

爷爷的青春岁月沿着三线建设的轨迹铺展。1965年春天,他从包头202厂启程,踏上开往宜宾的列车。在812厂,从热工仪表学徒到电气组长,六小时倒班制和五里山路见证着他的成长。1993年那个黄昏,换上“民品车间”的新标牌时,长江正被晚霞染成金红。这条从包头到宜宾的一千八百公里迁徙路,不仅连接着两个坐标,更见证了他从守护国之重器到服务百姓生活的生命转型——让曾经守护国家安全的核心技术,最终汇入千家万户的日常。

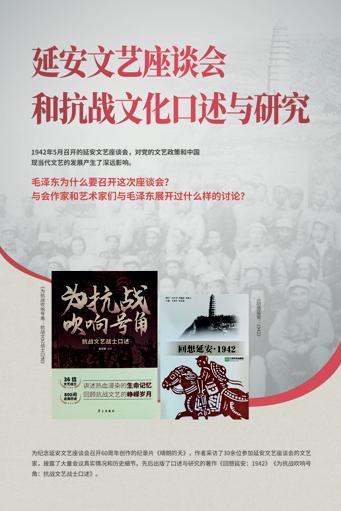

《延安文艺座谈会和抗战文化口述与研究》

张军锋 中央党史和文献研究院研究员

1942年5月召开的延安文艺座谈会,对党的文艺政策和中国革命文艺、中国现当代文艺的发展产生过深远的影响。毛泽东为什么要召开这次座谈会?与会作家和艺术家们与毛泽东展开过什么样的讨论?为纪念延安文艺座谈会召开60周年创作的《晴朗的天》,作者采访了30余位参加延安文艺座谈会的文艺家,披露了大量会议真实情况和历史细节。江苏文艺出版社出版《回想延安:1942》,学习出版社出版《为抗战吹响号角:抗战文艺战士口述》《百年潮》杂志2022年第6期、第7期连续刊发《延安文艺座谈会亲历者口述》。

羊城忆旧——广州老街坊口述故事

吴伟鹏 “鹏鹏的街坊访谈录”视频号制作人

项目介绍:“羊城忆旧”是一个聚焦广州东山地区的口述历史视频号,以“广州人广州话讲自己的广州故事”为特点,通过短视频及公众号记录社区的记忆与文化。

东山是广州市最早现代化的地区之一,而“东山少爷”则是广州人津津乐道的文化符号。东山的文化代表着广州这座城市在现代化进程中的开放与兼容。我们通过采访东山老街坊,记录他们的生命故事,挖掘并保存社区的独特记忆。

目前已推出20余条视频,累计播放量超50万,其中3条播放量突破十万。项目目标是持续挖掘广州东山乃至其他区的居民口述历史,打捞社区共同记忆,增强居民自豪感与凝聚力。计划年内推出30期新视频,与社区活动结合,开拓线下分享会与文化活动,扩大影响力。

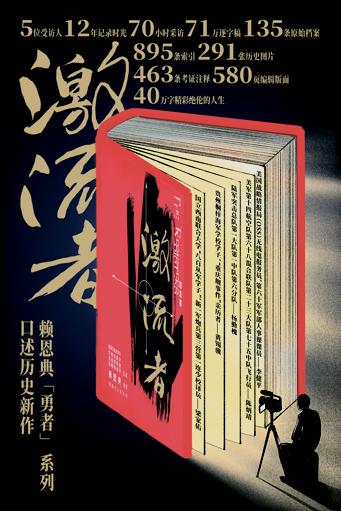

“勇者”系列第二部:《激流者——陆海空抗战老兵口述历史合集》

赖恩典 独立纪录片导演

《激流者》五位受访人共计70小时的采访,听打录入71万余字的逐字稿,再整理编辑成近40万字的口述史,并尽可能地多重考证口述中纵贯百年、包罗万象的内容。附有463条注释,135条来自美国国家档案馆、台湾国史馆和日本防卫省防卫研究所史料室的原始档案,291张史料图片和受访人访问现场照片,包括访问手记以及精心制作的地图与索引。从访问、记录、整理到最后编辑完成,共耗时12年,在580页的版面上呈现出5段令人拍案叫绝的人生。

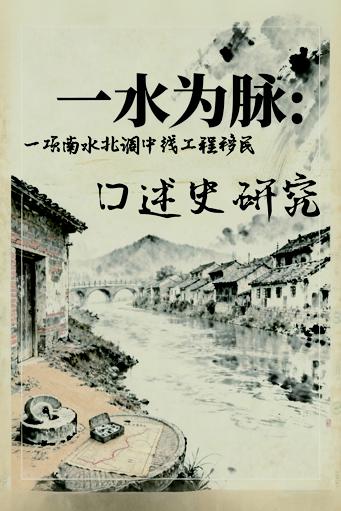

一水为脉:一项南水北调中线工程移民口述史研究

张一涵 中国传媒大学研究生

陈傲雪 中国传媒大学本科生

刘恩琦 中国传媒大学本科生

南水北调中线工程作为世纪工程,2024年迎来中线工程通水十周年,本项目以“水文化记忆传承的传播实践进路”为核心逻辑,开展暑期调研。聚焦南水北调中线移民群体,通过走访访谈采集移民搬迁、变迁等口述史料,填补工程“人的故事”空白,筑牢人文“根脉”。深度挖掘故事背后大局意识、集体主义等红色基因,解码移民奉献精神对中国精神谱系的价值内涵。

目前,项目基本结项,口述史文稿已经进行整理和三级编码,基于此产出的纪录片视频获外研社国才杯铜奖,产出学术论文《工程传播视域下南水北调中线工程的传播实践与社会认知》,在第十九届商挑赛中项目策划书《水毓丹江:丹江口旅游策划案》获得北京市市赛二等奖,晋级国赛。

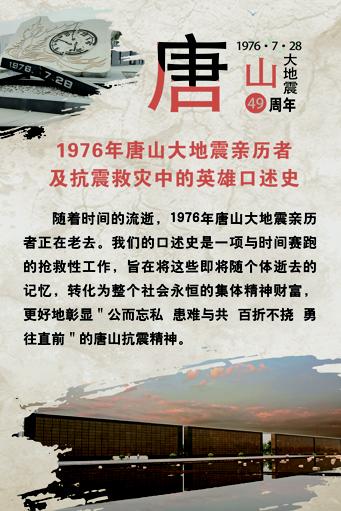

1976年唐山大地震亲历者及抗震救灾中的英雄口述史

唐山地震博物馆

2026年是唐山大地震50周年纪念,作为中国近现代史上重大自然灾害事件,唐山大地震的抗震救灾历程展现了中华民族团结一心、坚韧不拔的精神,是爱国主义教育和防灾减灾教育的重要资源。唐山地震博物馆作为历史记忆的保存者与传播者,亟需通过创新形式挖掘历史细节、凝聚集体记忆,让抗震精神在新时代焕发活力。目前项目处在前期准备阶段。

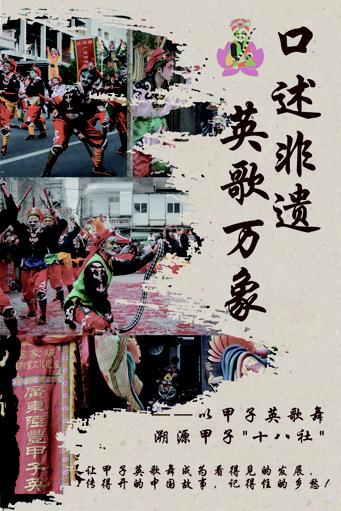

英歌万象——以甲子英歌舞溯源甲子“十八社”

深圳大学人文学院甲子英歌万象队

本项目以国家级非物质文化遗产“甲子英歌舞”为研究对象,通过深入的田野调查与口述史访谈,结合数字人文技术,系统梳理并可视化其传统巡游路线,深入探究其与甲子镇“十八社”这一传统社区仪式联盟的内在关联。项目旨在从“空间-仪式-社区”的互动关系中,揭示英歌舞作为文化纽带的社会功能,并构建“政-校-企-社”多方协作模式,推动非遗活态传承与社区治理、青年发展深度融合,为乡村振兴与文化传承提供可推广的创新范式。

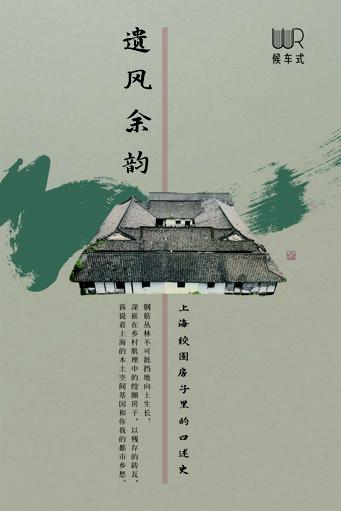

遗风余韵:上海绞圈房子里的口述史

候车式文化工作室

围绕“建筑可阅读·海派城市考古”,候车式文化工作室在2024-2025年聚焦上海独具特色但濒临消失的沪派民居——绞圈房子,开展“遗风余韵:上海绞圈房子里的口述史”项目。项目在整体调研基础上,选取较为典型的10处绞圈房子开展工作,访谈包括原住民、专家学者、村干部、工匠等在内近30人(年龄最长者100岁),结合档案文献、村宅空间信息与家族人物谱系研究,从历史环境、家族发展和人居关系方面还原建筑在不同时期的缘起、用途、空间特征和历史演变。成果将以图文书籍、短片、交流会等进行传播,延续乡村集体记忆,彰显海派精神。

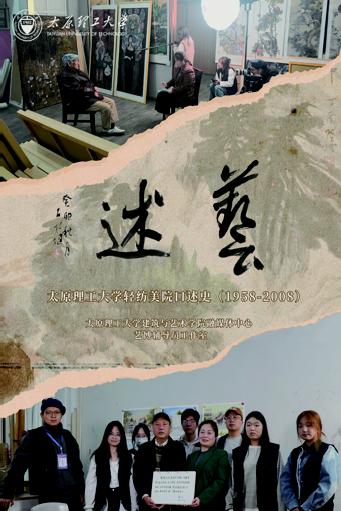

艺述——太原理工大学轻纺美院口述史(1958-2008)

太原理工大学建筑与艺术学院融媒体中心

艺博辅导员工作室

该项目是以太原理工大学建筑与艺术学院的前身轻纺工程与美术学院美术学科(1958-2008)的发展为背景,通过采访50年发展历程中不同年代的代表性校友,来探讨艺术创作的本质、艺术与教育、艺术与生活的关系。该项目从2023年开始,已完成5位校友以及老师的采访,他们分别是水彩画家栗强、国画家陆贤能、1964级校友蜡染艺术家侯相卿、1982级校友漆画家王玉文、1988级校友国画家吴玉文,整理采访文字5万余字,采访视频300分钟左右。预期每年以3-5位的校友推进,最终成果以著作形式呈现,同时制作完成相应的纪录短片若干。

永存的器·陶瓷艺术家金宏霞女士口述史

涂晓华 中国传媒大学新闻学院副教授

陈孟德 中国传媒大学新闻学院本科生

金宏霞,52岁,江西景德镇人,现任江西省教育学会陶艺专业委员会副理事,美术家协会会员。在景德镇创立中道堂陶瓷工作室,并与清华大学科研团队合作,烧制出断代已久的“祭红”。2021年创立天使陶瓷文化中心,以公益为发展目标,为残障人士提供技能培训培养。我们在老师的指导下与金宏霞老师取得联系,以个人生命史为主要线索,见证一位女性在择业生涯中勇于挑战又坚守传承的匠心精神,投身公益,为社会贡献个人力量的慈善品格。

以书为媒:林坚的收藏、职业与家国记忆

涂晓华 中国传媒大学新闻学院副教授

张天娇 中国传媒大学新闻学院研究生

郭佳琦 中国传媒大学新闻学院研究生

林坚,祖籍福州市,1962年生于福建连城,晚清重臣林则徐和沈葆桢的后裔。退休前任职新华社,一直从事记者、编辑工作。业余雅好收藏,曾经收藏古旧书两万余册。本项目围绕其丰富的藏书经历、职业生涯、家国记忆展开,阐述私人藏书承载个人生命历程与文化记忆的故事。林坚的收藏故事兼具个体特色与时代意义,为近现代藏书史、社会变迁研究提供一手资料,传承相关文化与历史价值。

夜幕下的人间烟火——申河夜市访谈录

信阳师范大学食话实说队

本项目源于2024年信阳师范大学公选课《口述史学》期末作业,团队成员于2025年又对申河夜市进行了回访。近年来,河南省信阳市为了搞活城市经济,改善民生,大力提倡与发展地摊经济,其中夜市是发展地摊经济的重要举措。本项目以申河夜市为例,对信阳市的地摊经济进行了考察,旨在展示信阳市发展地摊经济的成效。本项目共访谈了16人,其中夜市摊主13位、食客3位。目前,已完成了相关访谈。

银发记忆工程——AI agent赋能的老年群体口述史数字化生成

银发记忆工程团队

项目致力于解决我国深度老龄化社会背景下,老年群体个体记忆面临的“数字失语”与“记忆湮灭”危机。

每位老年人都是时代记忆的鲜活载体,其生命史构成民族集体记忆的生动注脚,代际记忆断层日益加剧。

团队开发了以AI数字人“记忆小舟”为核心的智能化口述史工具,以语言学理论为学理支撑和交互方针,创新性采用“数字孙辈”适老化交互模式、多方言识别,将老年人口语化、碎片化的叙事高效转化为结构化的个人生命史档案。

项目目标是构建标准化的记忆档案体系和历史数据基座,创新“记忆疗愈”情感赋能服务,搭建多平台内容适配体系,最终实现“个体-家庭-国家”三级记忆连接,促进中华文化活态传承。本项目已斩获市级、校级、司级及国家级奖项。

圆满人生•生命故事汇

北京荣德利生慈善基金会

荣基金自2019年起便聚焦安宁疗护领域,深谙临终患者面临生理病痛与心理孤寂的双重需求。2023年,基金会发起“圆满人生・生命故事汇”项目,聚焦生命末期患者及亲友,以一对一深度访谈、文字影像记录的方式,梳理他们人生中温暖且富启迪的片段。目前,项目已落地北京、上海,为近10位患者留存独家生命记忆,既温情守护他们与家人的终章时光,更将沉淀的人生智慧传递给社会,为大众带来关于生命的深刻思考与启迪。

再见,我的家

郑子衿

邹雪平工作室

当时,我在文庙那块区域里面发现了一种特别的景象和氛围。大街小巷中,从原先的热闹非凡到现在的门可罗雀,从原先的人山人海到现在的人烟稀少。我发现现在的文庙与之前的文庙有很大的差别。我就很好奇为什么文庙会变成这样子。后来我知道是因为文庙那一块要被拆迁了,因此很多人都已经离开了自己原先的家,现在还留在这的人真的是寥寥无几。所以我这个视频是关于文庙那一块的拆迁对那些要拆迁走的人的影响。当然也是用我做出来的这个视频来告诉别人他们的故事和拆迁对他们的影响。

最后的守望者

张承萱

邹雪平工作室

上海万科双语学校

该纪录片主要讲述了上海最后一家报刊亭的故事。作为导演、拍摄和剪辑,我试图记录下他的坚守与回忆,为这座飞速变化的城市留存一份独特的时代底稿。这部作品是我以10后稚嫩的视角,对“消逝与坚守”这一主题的探索,希望能让更多人看见,在宏大历史叙事之下,那些鲜活而具体的个体故事。

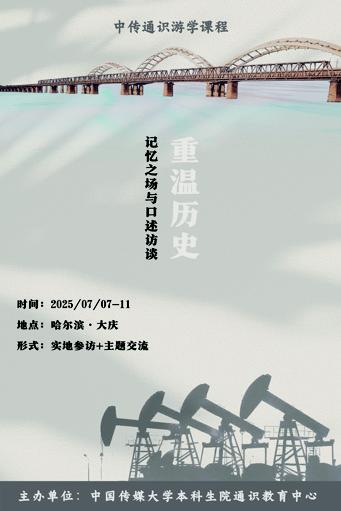

中国传媒大学通识游学课程“重温历史:记忆之场与口述访谈”

中国传媒大学本科生院通识教育中心

中传通识·重温历史:记忆之场与口述访谈系列游学课程由中国传媒大学本科生院通识教育中心组织,旨在通过实地调研和口述历史的方式,加深学生对历史的了解与学习。口述历史是以采集历史亲历者的讲述为主要手段的历史学习方式之一,它能够引导学生探究历史背后的故事,倾听记忆个体在宏观历史进程中的经历和感受。这门课程将有助于加强学生的实地调研技能,丰富他们对历史的认知,同时培养学生的社会责任感和历史使命感。

本学年度游学课程带领同学们去到黑龙江省的哈尔滨市和大庆市,在历史遗址中感受大庆精神和铁人精神,以及亲身走访哈尔滨历史文化与城市发展相关的纪念场馆。通过参观历史展陈和聆听历史故事,回到历史的岁月与场景中,实地感受历史的细节,记录并书写历史。

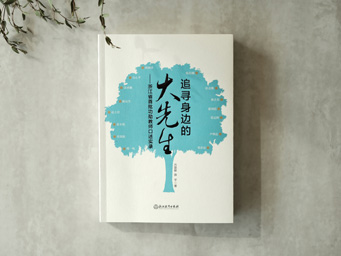

《追寻身边的大先生——浙江省首批功勋教师口述实录》

方建移 浙江传媒学院教授

1998年,为表彰奖励在全省教育改革和发展中做出重大贡献的人民教师,激励广大教师奋发进取,在全社会进一步形成尊师重教的良好氛围,浙江省政府决定设立“浙江省功勋教师奖”,并于同年评选出第一批功勋教师。这些功勋教师的共同特点是有理想、有情怀、有思想、有作为,爱教育、爱学生、爱课堂、爱研究。他们深受广大学生的爱戴,他们用自己的行动赢得了社会的由衷尊敬。他们就是我们身边的大先生,在他们身上,充分体现出人性的光辉和教育的智慧。

评选功勋教师的意义不应停留于表彰奖励。在全面建设社会主义现代化国家的新征程中,更重要的是传承他们的品质,弘扬他们的精神,光大他们的经验。这既是教育自身发展的需要,也是经济建设、国家繁荣和民族振兴的不竭动力。

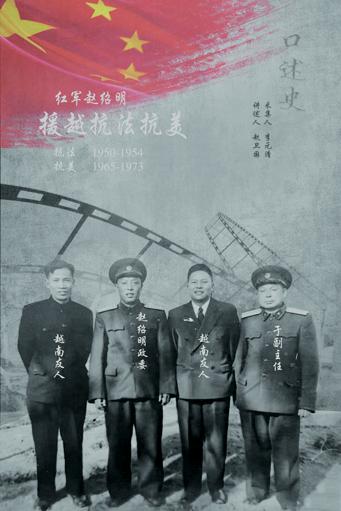

赵绍明抗法援越

李元清

2023年12月,本人随援越抗美老兵访问团赴越南期间,在下龙湾对团友赵卫国开展口述历史采访。采访中,不仅了解到其父赵绍明在抗法战争及援越抗美战争中,长期参与后勤保障工作且成效显著,赵卫国还主动提供了父亲留存的老照片、勋功章及手表等实物资料,可直观佐证历史细节。

鉴于该段历史公开记载稀缺,民间传播度低,特结合口述内容与实物资料整理成项,提交至中国传媒大学崔永元口述历史研究中心,供学术研究与历史挖掘使用。

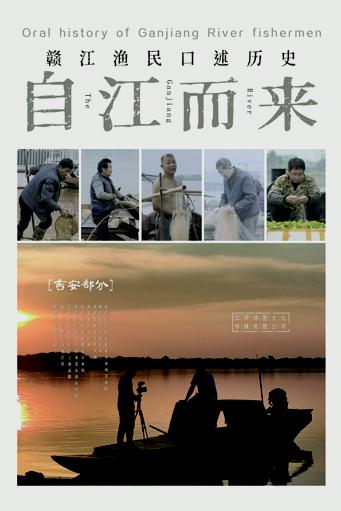

自江而来:赣江渔民口述历史

江西自江而来文化有限公司

2020年1月1日,江西省35个水生生物保护区,152公里长江干流和鄱阳湖区全面实施禁捕退捕政策,涉及江西省300个渔村、近2万户超10万名渔民。随着禁捕退捕工作的不断深入开展,世世代代生产生活在长江、赣江一带的渔民的生活也发生了巨大的改变,那些熟悉的场景也将同这滚滚长江之水,一去难再返。

赣江渔民口述历史项目以赣江全流域渔民作为采访对象,具体包括上至赣江发源地石城县赣源岽,下至鄱阳湖湖口范围内的渔民,采访渔民人数120名。

自2020年10月份起至今,项目组已完成赣江干流788公里的111位渔民口述采访,采访内容涉及渔民生活、渔业生产、渔业组织制度演进以及内河航运、水神崇拜、风俗习惯等。2023年该项目获得第八届中国口述历史国际周年度项目。2025年4月 《自江而来:赣江渔民口述历史》图书已公开出版。

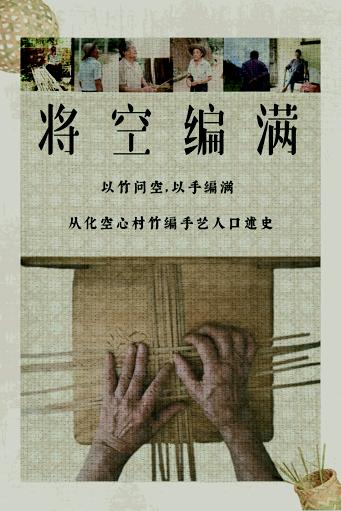

竹编口述史写作项目

广州南方学院文学与传媒学院小传统故事平台

本项目由广州南方学院文学与传媒学院民俗写作平台“小传统故事”师生共同完成。在城镇化浪潮中,广州从化北区山区空心化愈发严重,本项目聚焦空心村中的竹编手艺人,记录其竹编手艺与相关记忆,同时真实地记载他们在集体化时代中的生活。团队希望以口述史的形式让微小的个体被看见,同时为老人们提供情感慰藉。

2025年8月本项目开展访谈,10月完成五位长者的口述史写作,并将在11月1日于广州市花城汇广场进行展览。

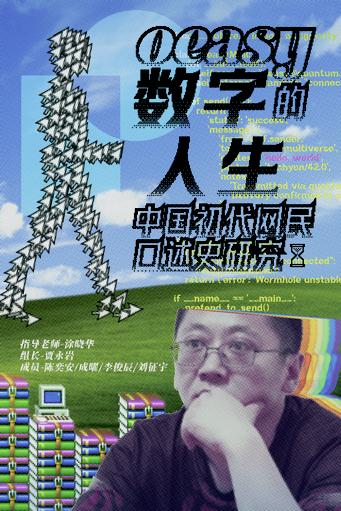

中国初代网民口述史研究——oeasy的数字人生

涂晓华 中国传媒大学新闻学院副教授

贾永岩 中国传媒大学新闻学院本科生

我们的项目聚焦于互联网发展历程中的个体技术实践与社会记忆建构。我们希望以资深技术教育者与内容创作者的生命史为研究载体,通过深度访谈与微观叙事揭示技术演进内含于社会文化变迁的互动关系,为中国互联网发展史研究提供兼具专业性与人文性的个体视角,填补技术史书写中基层实践与大众记忆的空白。

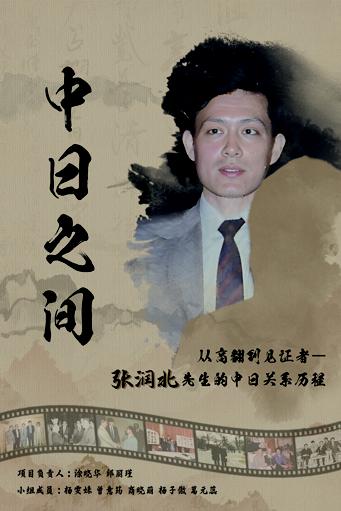

亲历中日关系历史:一位高翻的见证—张润北先生口述历史

涂晓华 中国传媒大学新闻学院副教授

邱丽瑾 中国传媒大学新闻学院本科生

资深高翻、中日关系学者张润北于2023年出版《中日关系的前世今生-史料的再思考与新链接》著作,全书59万字。本项目以他为采访对象,通过口述史形式记录其人生历程与学术洞见,重点挖掘其担任外交部高翻期间,见证中日两国外事活动的经历。背景聚焦中日交流关键阶段,其外交部翻译、大学执教等经历,见证了中日关系的变革与发展。本项目预期系统留存其中日交流一手史料,为跨文化翻译与中日关系史研究提供独特样本。目前已完成人物访谈与录制、口述史料梳理,并同步收集了其著作与关键历史节点的翻译案例素材。

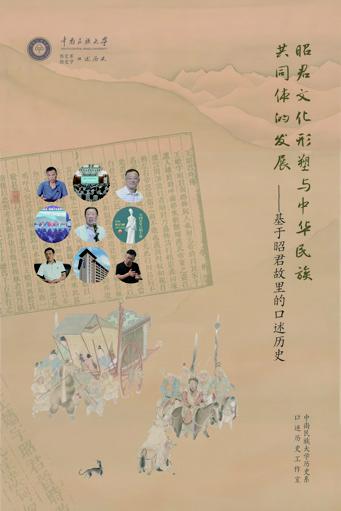

昭君文化形塑与中华民族共同体的发展——基于昭君故里的口述历史

中南民族大学历史学系口述历史工作室

为系统挖掘昭君文化的当代价值,中南民族大学历史系口述历史工作室启动了系列口述历史研究。本项目作为该系列的第二部分,聚焦昭君故里,对多位地方干部、学者等进行深度访谈,旨在探讨昭君文化的新时代内涵,以及其在促进文旅融合及区域协作,增进两岸交流等方面的独特功能以及实现路径,为当代开展铸牢中华民族共同体意识工作提供借鉴。目前已完成呼和浩特与宜昌两地的调研,并规划于2026年开展对台湾省苗栗县昭君文化的调查。

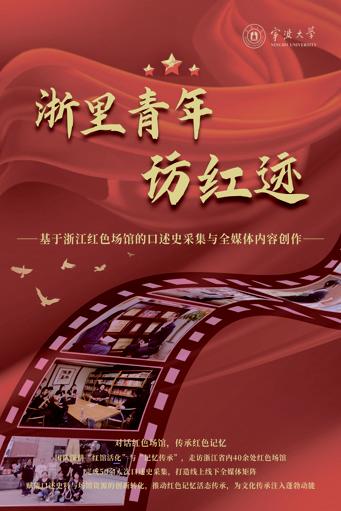

浙里青年访红迹——基于浙江红色场馆的口述史采集与全媒体内容创作

宁波大学“浙里青年访红迹”项目团队

红色场馆作为传承红色基因的核心载体,串联起革命文物、档案与口述史料等,形成立体记忆谱系。当青年脚步叩响红馆大门,与亲历者口述对话,鲜活记忆便与场馆史料交织,让沉睡历史有了温度。

近三年来,团队深耕“红馆活化”与“记忆传承”,走访浙江省内40余处红色场馆,完成50余人次口述史采集,打造线上线下全媒体矩阵,赋能口述史料与场馆资源的创新转化,推动红色记忆活态传承,为文化传承注入蓬勃动能。

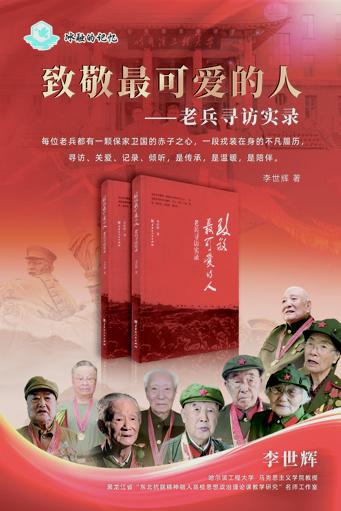

《致敬最可爱的人——老兵寻访实录》

李世辉 哈尔滨工程大学马克思主义学院教授

黑龙江省“东北抗联精神融入高校思想政治理论课教学研究”名师工作室

每位老兵都有一颗保家卫国的赤子之心,都有一段戎装在身的不凡履历,寻访、关爱、记录、倾听,是传承,是温暖,是陪伴。今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,为继承和弘扬伟大抗战精神,进一步做好抗日战争的宣传、研究与史料收集工作,开展抗日战争口述资料采录与整理工作,哈尔滨工程大学红色火炬社团积极响应,开展活动上百次,致力于传承红色基因,挖掘历史记忆,推动研究的深入与宣传。

《最后的仪式》

郭晓军 中国传媒大学电影专业硕士

当下山西文旅爆火,当地婚丧习俗作为传承千年的 “活历史”,正成为外界关注焦点。本片讲述山西农村一位90岁老人离世后,九个子女依当地千年习俗为其举办盛大葬礼,葬礼过后的几年中,九子女发生的故事。

项目前期已跟踪拍摄1年半,积累素材近1T,完成长、短两版纪录片。目前新增两年跟拍,记录九子女家庭矛盾的后续走向,展现习俗在现代的演变。

项目目标是借山西文旅热度,让更多人看见山西传统习俗的文化底蕴与现实张力,深入认知山西文化。

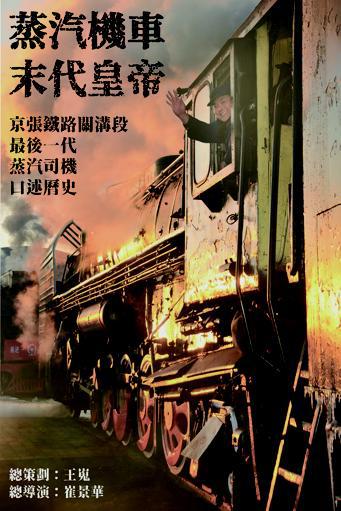

《蒸汽机车末代皇帝》

王嵬

2016年,我们用一年时间,为怀柔北机务段制作口述历史,最终完成纪录片《长城脚下的机务段》。我们从部分素材中,剪辑出了《蒸汽机车末代皇帝》,讲述京张铁路南口机务段最后一批关沟段蒸汽机车司机的工作往事。

他们曾驾驭庞大的蒸汽机车,征服平均坡度达33‰的险峻山道,能在关沟段上下山的司机,被誉为「离地三尺活神仙」。

十年前,王嵬邀请三代南口老司机于红冶钢厂的蒸汽机车旁重聚,重穿旧制服、重握工具,讲述他们的铁路人生。

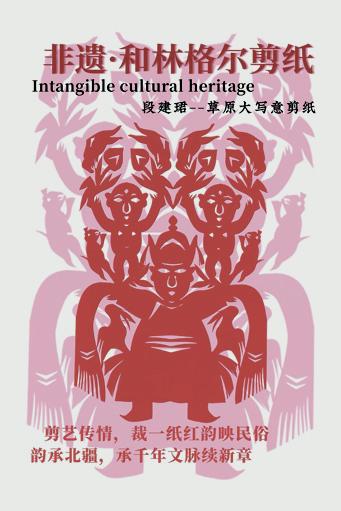

指尖的非遗•和林格尔剪纸

海英 内蒙古师范大学教师

艾丽娅 曼彻斯特大学学生

包玉枝 内蒙古师范大学学生

和林格尔剪纸作为入选人类非物质文化遗产代表作名录的传统艺术,是农耕文明与草原文化交融的文化瑰宝,承载着地域历史记忆与民俗情感。段建珺老师作为该非遗项目的国家级代表性传承人,深耕剪纸艺术传承四十余年,不仅自费深入农村牧区抢救数万件珍贵剪纸纹样与老艺人技艺,更开创“草原大写意剪纸”风格,推动其走向国际舞台。当前,非遗保护面临“活态传承”与“时代创新”的双重命题,亟需通过深度访谈挖掘传承实践经验、解读文化价值,为剪纸艺术的可持续发展与国际传播提供思路。

第十一届中国口述历史国际展

总策展人

林卉

主会场策展人

于音 许达 李岩 张龙珠 林琳

统筹

李婧芳

布展执行

李贵荣 曹清江 孙彧

学术支持

郭晓明 张明巍 高海涛 朱洁

技术支持

刘达 刘雪峰 魏科 杨梦琳

行政支持

董如娟 何莉

学术支持单位

中国高等院校影视学会

中国社会学会口述与社会记忆专业委员会

中国现代文化学会口述历史专业委员会